歐洲醞釀交通異次元競爭背後的中美影子

2017/09/28

9月26日,歐洲著名企業在汽車和鐵路兩大領域均提出了新戰略。以高性能吸塵器聞名的英國戴森(Dyson)宣佈進軍純電動汽車(EV)領域,德國西門子和法國阿爾斯通則就合併鐵路業務達成協定。在全球人口持續向城市集中的背景下,關係到人類整體移動手段的「交通工具」被視為增長市場。為應對戰具有資金實力的中國企業、以及在數位化領域領跑的美國企業,日本企業的戰略有可能受到影響。

「在純電動汽車時代,汽車家電化」成為現實

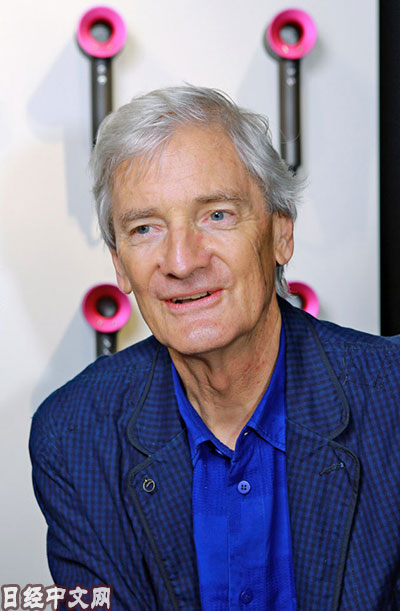

「將成為完全不同的東西」,戴森創始人詹姆斯·戴森針對自主開發的純電動汽車這樣説。目前戴森已有400人秘密開發純電動汽車,預定2020年上市。據悉將投資20億英鎊用於電池和車身的設計與研發。

|

| 詹姆斯·戴森 |

在跨界企業涉足汽車業務方面,美國谷歌和蘋果也正在開發自動駕駛汽車。有意見指出,「隨著邁向電動化和自動化,汽車變得像智慧手機和家電那樣的時代即將到來」。但專家之間存在意見分歧,在日本的産業界,對此的懷疑論調似乎仍很強。當然,此次是真正的家電企業進軍純電動汽車市場。據英國廣播公司(BBC)報道,戴森自從1990年代就提出了不造成大氣污染的純電動汽車構想。

歐洲媒體報導稱,隨著戴森進入純電動汽車行業,與現有的整車企業的競爭將更加激烈。在各種意義上,「完全不同的」純電動汽車值得期待。也許會是純電動道路清掃車,也許會是具備個性化馬達聲的純電動汽車。

戴森一直以徹底研究客戶面臨的問題、進而創造出設計簡潔的産品而著稱。在技術方面的招牌是馬達。以強有力的馬達為核心,戴森一直在顛覆吸塵器、送風機和空氣凈化器等的常識。馬達將決定純電動汽車的性能,戴森的這些經驗或將得到發揮。

利用外部資産,專注於設計和品牌管理

此外,戴森還能有效利用歐洲特有的外部資産。歐洲整車企業在內部嚴格實施汽車設計和品牌管理。另一方面,從開發階段就開始推進分工,專注於汽車的工程企業分散于德國和奧地利等地。這些企業甚至有能力進行傳動系統(驅動裝置)的受託研發。

在戴森的老家英國,工程企業里卡多(Ricardo)非常有名。這家企業與康橋大學關係深厚,聚集了康橋優秀技術人員。其股票也已上市,以汽車的電動化為商機,正在擴大業務。據美國高盛統計,從所需零部件個數來看,汽油車為3萬個,而純電動汽車僅為1.1萬個。英國具有技術實力很強的零部件廠商。如果戴森借助里卡多等的力量,進入純電動汽車領域的障礙並不高。

另一個是品牌號召力。日本大型家電量販店的營業負責人表示,「歐洲家電品牌價格昂貴,但在特定領域追求極致。除了生産馬達的戴森之外,生産加熱器和咖啡機的義大利德龍(Delonghi)、生産電熱水壺的法國特福(T-fal)就是代表性的例子」。在中國,比亞迪(BYD)等純電動汽車企業的勢頭強勁,但缺乏國際性品牌號召力。對於通過家電取得良好業績的戴森來説,或許存在通過高價格純電動汽車避開與中國企業競爭的勝算。

西門子「告別重電」

中國企業的威脅波及到鐵路車輛領域。「支配亞洲的玩家大幅改變了全球的勢力格局」,西門子的首席執行官(CEO)喬伊·凱瑟9月26日在聲明中如此解釋與阿爾斯通合併鐵路業務的原因。

|

| 法國阿爾斯通的「TGV」(左)和德國西門子的「ICE」(AP) |

隨著中國南車和中國北車的合併,形成了全球最大鐵路車輛企業「中國中車」。圍繞亞洲和非洲等增長市場的開拓,中車與歐洲企業形成競爭的情況出現增加。此外,日立製作所也通過收購歐洲企業等方式發起挑戰。

喬伊·凱瑟傾向於認為,應避免單純以硬體與中國企業等直接對決,要改變「競爭舞臺」。如果西門子與阿爾斯通合併業務,收集全球正在使用的鐵路的運作資訊和零部件老化數據的節點將迅速增加。這是因為西門子在鐵路版「物聯網(IoT)」方面領先。在基於數據分析和加工的維護檢查等方面,西門子本身可以通過提供服務與相關軟體來賺錢。

西門子軟體相關業務的銷售額約4300億日元,數位相關業務的銷售額約1300億日元。西門子的董事羅蘭·布希自認為「能進入全球軟體企業前十」。西門子將增加鐵路車輛周邊數據收集節點的數量,助推軟體業務。其競爭對手美國通用電氣(GE)尚未涉足這一領域。通過把鐵路和大樓等聯結起來,使人員快速移動與高效利用能源的城市總體綜合解決方案變得更加容易實現。

2017年4月,西門子把風力發電機業務轉到與西班牙風電企業歌美颯的合資企業。喬伊·凱瑟將代表性的「重電」業務從主體中剝離,避免在硬體領域與中國企業直接競爭。針對美國企業的措施也很明確。擔任西門子首席技術官(CTO)的布希表示,「谷歌和亞馬遜的主戰場是面向消費者。西門子將加強他們尚未進入的BtoB(企業間交易)數據」。一系列合資動作可以説是努力成為「鐵路和風電領域的谷歌」。

在全球城市中,如果人員的移動增加,不污染空氣的純電動汽車和高效轉移人員的鐵路需求將會擴大。歐洲企業把關注目光聚焦於此,不再拘泥於自主模式,正逐步明確收益模式。德國企業與日本企業有許多共同之處,同樣「專注製造」等,但當今的現實是要在「異次元」上決定勝敗。專注硬體、傾向於自主的日本企業也許要被迫調整經營戰略了。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 加藤貴行

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。