日本建築企業被中企趕超後求變

2022/01/26

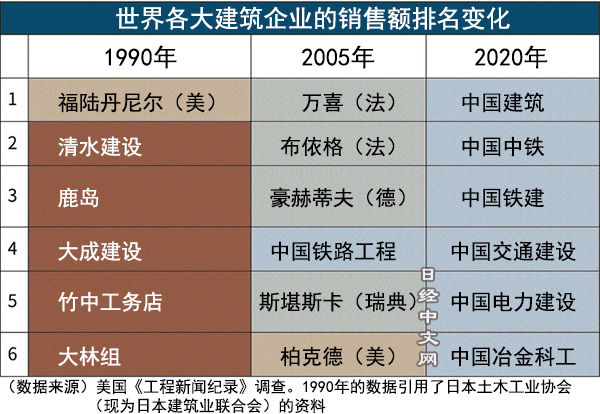

在全球建築市場上,日本的存在感較低。在美國雜誌《工程新聞紀錄》(Engineering News-Record,ENR)公佈的2020年世界建築行業總銷售額和海外銷售額榜單中,日本5大建築企業在總銷售額榜單上僅排在20~30位。這些日企曾在1990年的排行榜中佔據世界第2到第6,而現在中國企業在前10強中獨佔8席。

與中國企業競爭會虧本

「他們的方案比我們便宜1成。要是和他們競爭可能會虧本」,日本建築企業大林組的副社長小寺康雄以新加坡的集體住宅項目為例,介紹了中國企業猛烈的價格攻勢。

|

| 大林組承建的新加坡「星耀樟宜」 |

在各國建築企業雲集的新加坡,大林組承建了樟宜國際機場的設施「星耀樟宜」(Jewel)。正如這處設施所代表的那樣,大林組在競爭時憑藉的是技術實力和高檔感。但是,在除價格外很難體現優勢的工程項目上,中國企業的低價是一大威脅。

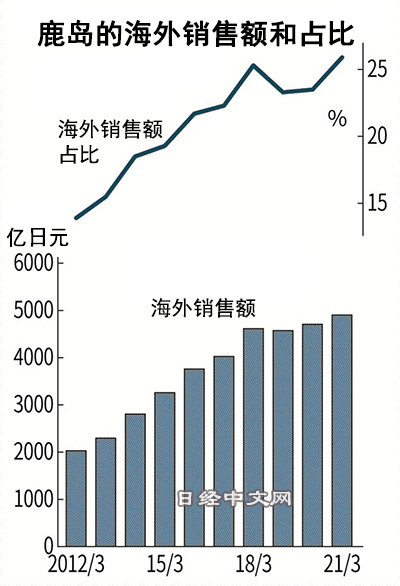

大林組與鹿島建設一樣,也是海外銷售額的佔比較高的日本建築企業。2020財年(截至2021年3月),大林組的合併海外銷售額比上財年減少2成,降至3775億日元。小寺康雄副社長表示,「新冠疫情讓全球化的努力付諸東流」。

上世紀70年代,大林組在美國拿到了日資企業的第一個公共工程項目訂單。在土木和建築等主業領域積極拓展了業務,但現在卻因為北美和東南亞的工程暫停而受到直接影響。

|

雖然大林組也「再次認識到全球化有一定的風險」(小寺康雄),但強化海外業務的潮流並沒有改變。為了向建築業以外的領域拓展多元化經營,除了房地産開發之外,大林組還把在海外開展可再生能源業務納入考慮範圍。

大林組在紐西蘭啟動了通過地熱發電來製造氫氣的業務,2021年開始著手在奧克蘭港建設加氫站。大林組「計劃以可再生能源業務為中心,獲取更多的附屬電力設施和港口設備工程訂單」(小寺康雄),希望獲得和主業建築業的乘積效應。

1990年時,日本企業在《工程新聞紀錄》的總銷售額榜單中排名靠前,「主要是因為泡沫經濟使得日本國內需求高漲和日元升值,絕不意味著國際化取得明顯進展」(日本建設經濟研究所研究理事三浦文敬)。

從海外銷售額佔比來看,就連最高的大林組也只有約8%。日本泡沫經濟崩潰後,日本建築企業被歐洲和中國企業趕超。

強化基礎設施運營業務

擺脫工程承包商身份的潮流也在以日本國內市場為中心的準大型企業中擴大。前田建設工業2021年10月與公路子公司「前田道路」等進行經營合併,成立了共同持股公司INFRONEER Holdings。

「失去社會的信任之後,只能導致工程價值下降」,之前一直在前田建設主導控股化工作的INFRONEER Holdings社長岐部一誠回顧了該公司2006年宣佈與串通投標行為決裂時的情況。

|

為了持續獲得穩定的利潤,當時日本的建築行業內串通投標現象橫行。建築行業清除禍根之後,項目的價格競爭一下子變得激烈起來。

曾在經營企劃部門工作過的岐部一誠介紹説:「建築業是一個必不可少的行業,但當時覺得承包這種方式本身就存在問題」。

2016年以後,前田建設強化了基礎設施運營業務(從國家或地方政府獲得公共設施等的「特許經營權」),並推進向基礎設施綜合服務企業蛻變。

前田建設在高速公路、展示會場、自來水等領域取得了大量運營業績,2020財年(截至2021年3月)的單部門利潤達到32億日元,增長到了合併營業利潤的約7%。從INFRONEER Holdings制定的中期經營計劃來看,計劃到2023財年(截至2024年3月)使這一領域的利潤增長至115億日元。

另一家日本建築企業戶田建設參與了茨城縣常總市從2017年開始推進的以農業為核心的地區建設業務「Agriscience Valley」構想。開發包括商業用地在內的45公頃土地,通過使草莓(以廚餘垃圾為肥料)大棚栽培實現商業化來擴大業務領域。

土地改造、商業設施施工、設施運營收入均在考慮範圍之內。戶田建設的社長大谷清介表示,「雖然以滿足客戶要求的承包業務為主軸,但僅靠該業務無法維持經營」,表現出進入與建築業鄰近的其他領域的熱情。

為建材價格和人工費高漲而煩惱

從日本4家大型建築企業的2021年4~9月財報來看,大林組大幅下調了全財年預期,清水建設的營業利潤減少7成。在以大城市為中心呈現出興旺景象的大型再開發項目的背後,新冠疫情導致設備投資趨冷,而且目前建材價格和人工費高漲,這些問題讓大型建築企業煩惱不已。

大建築企業涉足其他行業的動向正在擴大。另一方面,也出現了提出積極併購(M&A)路線的大型企業。東京奧運會及殘奧會的需求已經結束,世界各國紛紛開始著眼於後疫情時代進行城市和街區建設。包括其他行業在內,訂單爭奪將更加激烈。

從存在感較高的中國的情況來看,恒大集團陷入部分債務違約的困境,建築和房地産行業的前景變得不明朗,中國建築行業被認為有可能會發生重組。

對於在全球化方面落後的日本大型建築企業來説,現在是在全球顯示存在感的機會。但如果在構建新業務模式方面落後於人,進一步後退的風險就會增大。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。