日本登月(3)月面基地建在洞裏?

2021/06/21

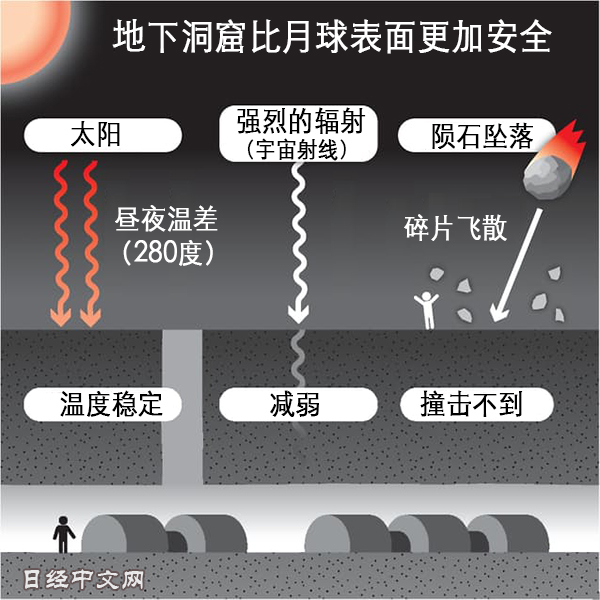

月球沒有空氣、晝夜溫差約280度、達到地球上200倍的輻射從宇宙中照射下來、落下的隕石碎片高速飛散,在月球上長期逗留的太空人隨時面臨危險。在嚴酷的月球環境下,借助帳篷型基地生活這種以相反的思路發起挑戰的研究正在推進。

|

在從東京都心出發,乘電車約1小時就來到東京理科大學野田校區(千葉縣野田市)。進入研究大樓的一個房間,發現裏面設置了帳篷。

月球上的家採用聚酯材料

這種帳篷被稱為封閉環境模組,利用以樹脂塗佈的聚酯纖維製成,寬為5米,長6米。這是東京理科大學攜手日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)和清水建設共同推進研究的月球基地的模型。

「在月球上居住,最大的問題是輻射和隕石」,從事月球基地研究的東京理科大學空間系統創造研究中心負責人木村真一(55歲)如此表示。

|

地球由環繞周圍的大氣和磁場阻擋來自宇宙的強烈輻射,但月球沒有大氣和磁場,隕石也在不會被大氣燃燒完的情況下降落下來。雖然隕石直接撞到月球基地的概率較低,但撞到月球表面的隕石的碎片向四面八方飛散,將以很快的速度撞擊太空人和月球基地。

火山帶來數十公里長的橫向洞穴

此前,為了保護太空人免受輻射和隕石的影響,認為月球基地應利用很厚的金屬和月球沙子(月壤)等覆蓋外壁。只憑藉木村等人研發的纖維制帳篷,難以防範輻射和隕石。

那麼,為何還是選擇研究帳篷呢?原因是從上空詳細調查月球情況的日本探測器「月亮女神」發現的月球豎坑。在被稱為馬利厄斯丘陵(Marius Hills)的地點發現了直徑50米、深50米的豎坑。通過隨後的詳細數據分析發現,長達數十公里的洞窟從豎坑的底部橫向擴大。

有分析認為,這個豎坑和洞窟是截至約10億年前在月球上發生的大規模火山活動造成的。火山活動導致大量溶岩流出,在表面的熔岩冷卻凝固之後,地下的溶岩並未冷卻凝固,仍持續流動。也就是説,洞窟是溶岩從這條通道消失之後留下的。

|

| 探測器「月亮女神」發現的月球表面的豎坑(NASA提供) |

輻射和隕石都不怕

如果在這個洞窟裏安放帳篷,即使不用金屬和月壤來覆蓋,洞窟周圍厚厚的地殼也可以阻擋輻射和隕石。在陽光照射不到的洞窟內,溫差不像月球表面那麼巨大也是優點。研究人員在馬利厄斯丘陵以外的地點也發現了豎坑,用於建立月球基地的可能性正在擴大。

木村等人正在開發的帳篷折疊起來長寬均為1米、高50釐米、重量只有160公斤。如果注入空氣,3分鐘左右即可完成安裝。即使每一個帳篷都很小,如果很多個連接起來,也能達到很大規模。現在正在解決的課題是改良帳篷材料,以及在短時間內折疊回收已設置好的帳篷。

|

| 在帳篷中接受採訪的東京理科大學教授木村真一 |

向太空發射貨物的成本很高,據稱運到月球的成本為每公斤1億日元(約合人民幣581.64萬元)。為了建設月球基地,如果運送金屬等以噸為單位的資材和重型建築機械,費用將非常龐大。如果是帳篷,裝到火箭裏不僅重量輕,還不佔用太多空間,運到月球之後的安裝時間也將縮短。

木村真一與向井千秋的相遇

木村參與月球基地研究的契機是太空人向井千秋出任東京理科大學副校長。向井提出「研究太空居住吧」,於是木村加入了新成立的太空聚集地研究中心。

據悉木村最初感覺「又要做大膽的事情了」。但也表示期待稱「向井和我都是極端的樂觀主義者。如果顯示出能前往月球的跡象,或許能像飛機那樣,在短期間內普及,讓很多人前往月球」。

木村憑藉開發小行星探測器「隼鳥2號」等搭載的太空用攝像頭和清除太空垃圾的研究而聞名。但他學生時代的專業是藥學,還擁有藥劑師的日本國家資格。

|

| 環月衛星「月亮女神」的探測激發了新基地的思路(JAXA提供) |

以月球基地為代表的太空居住的研究涉及廣泛領域,將與水和空氣的再利用、植物栽培、健康管理等各個領域的研究人員展開合作。木村笑著表示「轉了一圈,又和藥學的老師展開合作了」。

迴圈系統可用於地球

「在地面上具有需求的東西也能在太空使用」,木村如此説明研究的方向性。如果僅以在太空中使用為目標來推進開發,需要巨大的費用。設想地面市場,推進共同開發,可以抑製成本。

例如迴圈型系統,能使太空中需要的水和空氣實現再利用,還能用於解決地面的環境問題。為用於月球基地而研究的帳篷技術,還用於清水建設等為應對疫情而在醫院室外設置的安放檢測設備的設施。木村期待地表示:「通過瞄準太空,還將推動解決地球上的問題」。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。