出口低迷困擾亞洲製造業

2016/03/04

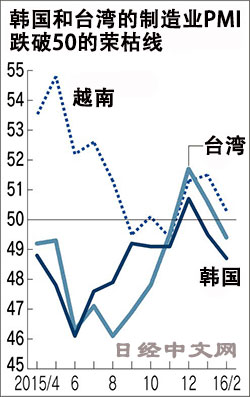

出口低迷正在給亞洲的製造業投下陰影。日本經濟新聞(中文版:日經中文網)截至3月3日發佈的亞洲8個國家和地區2月份PMI(採購經理人指數)顯示,台灣、南韓和越南等6個國家和地區的景氣度比上月惡化。很多觀點認為,中國經濟減速導致的外需低迷正在産生負面影響,目前很難期待大幅改善。

PMI指數高於50表明經濟活動上行,低於50則表明經濟活動出現萎縮跡象。南韓連續2個月、台灣連續3個月低於50的榮枯線。

在南韓和台灣,景氣度惡化的最主要原因是中國經濟減速導致的出口低迷。在南韓,對中國出口占出口總量的約4分之1,在汽車和半導體等主要産業,出口正在減少。在接受PMI調查時,南韓多家企業回答稱,「來自國內外客戶的新增訂單減少,減少了産量」。

2月南韓出口額(速報值)同比下降12.2%,與1月(下降18.8%)相比降幅縮小。但是,匯豐銀行(HSBC)分析稱,「從作為先行指標的製造業PMI的新增出口訂單惡化來看,南韓出口的復甦趨勢難以持續」。

以電子零部件為主要出口産品的台灣也由於智慧手機需求放緩和液晶面板價格下滑而減少了産量。在香港,由於來自中國大陸的新增訂單放緩和遊客減少,景氣度出現下滑,削減雇用的趨勢正在擴大。即使是表現比較強勁的新加坡,外需也呈減弱的跡象。

越南PMI環比出現惡化,但連續3個月高於50。對中國出口比例僅佔整體的10%左右,低於南韓和台灣,因此新增出口訂單出現了復甦的跡象。

此外,對於新興市場國家經濟來説,美國聯邦儲備委員會(FRB)加息導致的各國貨幣兌美元貶值持續成為風險因素。在馬來西亞,因貨幣林吉特貶值的影響,原材料價格上升,擠壓了製造業的利潤空間。

而在印度尼西亞,金屬、化學品和塑膠等行業因為印尼盾貶值導致的採購成本上升成為沉重負擔。

另一方面,資源進口國印度以消費品為中心維持了強勁。由於盧比貶值,金屬等原材料價格出現上漲,但因受益於原油價格下跌,抵消了負面影響。通貨膨脹壓力的下降擴大了貨幣寬鬆的餘地,也進一步提升了對經濟的信賴感。

相關國家的PMI由英國金融資訊調查公司Markit計算,包括日本在內的亞洲10個國家和地區數據以「日經PMI」的名稱發佈。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)香港 粟井康夫

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

|

在南韓和台灣,景氣度惡化的最主要原因是中國經濟減速導致的出口低迷。在南韓,對中國出口占出口總量的約4分之1,在汽車和半導體等主要産業,出口正在減少。在接受PMI調查時,南韓多家企業回答稱,「來自國內外客戶的新增訂單減少,減少了産量」。

2月南韓出口額(速報值)同比下降12.2%,與1月(下降18.8%)相比降幅縮小。但是,匯豐銀行(HSBC)分析稱,「從作為先行指標的製造業PMI的新增出口訂單惡化來看,南韓出口的復甦趨勢難以持續」。

以電子零部件為主要出口産品的台灣也由於智慧手機需求放緩和液晶面板價格下滑而減少了産量。在香港,由於來自中國大陸的新增訂單放緩和遊客減少,景氣度出現下滑,削減雇用的趨勢正在擴大。即使是表現比較強勁的新加坡,外需也呈減弱的跡象。

越南PMI環比出現惡化,但連續3個月高於50。對中國出口比例僅佔整體的10%左右,低於南韓和台灣,因此新增出口訂單出現了復甦的跡象。

此外,對於新興市場國家經濟來説,美國聯邦儲備委員會(FRB)加息導致的各國貨幣兌美元貶值持續成為風險因素。在馬來西亞,因貨幣林吉特貶值的影響,原材料價格上升,擠壓了製造業的利潤空間。

而在印度尼西亞,金屬、化學品和塑膠等行業因為印尼盾貶值導致的採購成本上升成為沉重負擔。

另一方面,資源進口國印度以消費品為中心維持了強勁。由於盧比貶值,金屬等原材料價格出現上漲,但因受益於原油價格下跌,抵消了負面影響。通貨膨脹壓力的下降擴大了貨幣寬鬆的餘地,也進一步提升了對經濟的信賴感。

相關國家的PMI由英國金融資訊調查公司Markit計算,包括日本在內的亞洲10個國家和地區數據以「日經PMI」的名稱發佈。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)香港 粟井康夫

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。