中國將貿易摩擦矛頭對準美國大豆

2018/05/09

圍繞中美貿易摩擦,中國將報復的矛頭對準了美國産大豆。中國5月8日發佈的2018年4月貿易統計顯示,大豆進口自2月起,連續3個月低於上一年同月水準。意在對作為美國總統川普「票倉」的農業州造成打擊。不過,大豆進口的削減是一把有可能導致食品通貨膨脹的雙刃劍。

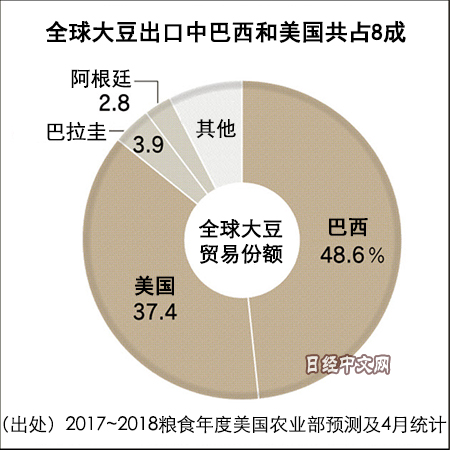

中國4月大豆進口量比上一年同月減少14%,降至692萬噸,進口額下降13%,降至30億美元。通過8日發佈的快報值,無法得知來自哪些國家的進口減少,但3月美國産大豆進口減少27%,另一方面,巴西産進口增加30%,俄羅斯産的進口增至2倍。4月也很可能保持相同趨勢。

|

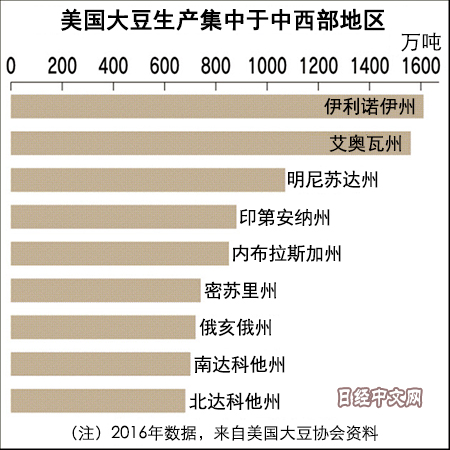

從美國的對華出口來看,大豆是與半導體並駕齊驅的主要出口産品。在美國産大豆的出口目的地中,中國佔6成。中國在貿易摩擦中將目光對準了大豆。

美國4月上旬宣佈了徵收25%額外關稅的建議清單,中國作為報復措施宣佈的對抗關稅清單也包含了大豆。農業州被視為美國總統川普的「票倉」,中國著眼於11月的美國中期選舉,希望對川普施加壓力。

|

美國也擔心對農業品的報復性關稅。在3~4日圍繞貿易摩擦的首次正式磋商中,美國甚至要求中國「不要瞄準美國的農戶和農産品」。這是因為農業州選出的議員等正在動揺。

不過,針對美國大豆的報復對中國來説也是危險的賭博。中國大豆消費量全年達到1.1億噸左右,其中3成依賴從美國進口。中國正在將進口來源地分散為巴西和俄羅斯,同時正在擴大國內生産,但對中國來説,問題是美國産大豆價格低廉。

據稱與美國産大豆相比,中國産價格高出約4成,巴西産高出2~3成左右。如果大幅減少美國産進口,國內的大豆價格將上漲。大豆是中餐中大量使用的油的原料,同時還被用於老百姓生活不可或缺的豬肉的飼料。

尤其是豬肉,在中國對居民消費者物價指數價影響巨大,是在政治上很敏感的食品。只要豬肉價格稍微上漲,政府就會迅速釋放庫存,以平抑價格。

|

| 美國西部的大豆農場 |

中國具有痛苦的記憶。2003~2004年美國歉收導致大豆國際價格上漲的「大豆危機」。當時中國匆忙在美國採購了大量大豆,但之後價格暴跌。一部分進口企業陷入經營危機。正因為如此,在2009年因美國對中國造輪胎展開反傾銷調查、貿易摩擦升溫之際,中國沒有將大豆作為報復對象。

從中國大豆的進口來源地來看,第1位是巴西,第2位是美國,這2個國家佔進口整體的約9成。位於北半球的美國和南半球的巴西的收穫期有所不同。從兩國均衡地進口,能夠避免乾旱災害造成直接打擊。強行減少美國産大豆的進口,有可能打破這種均衡。

中國目前最擔心的是美國對中興通訊(ZTE)的制裁。中興被禁止在7年裏與美國企業交易,據稱中興生産已處於停止狀態。據分析,這是中國政府突然對中美磋商轉向積極態度的最主要因素。在定於下周的中美第二輪正式磋商中,作為放棄對大豆報復的回報,中國很有可能要求美國放寬對中興的制裁。

不過,中興問題的核心在於極不完善的法律遵守體制,即使在中國的專家之間,也有觀點認為與貿易摩擦沒有直接關係。中國將揮舞雙刃劍,要求美國對中興手下留情。在中美摩擦的開局之戰,不得不説中國處於劣勢。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)原田逸策 北京

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。