三菱材料與勞工推進和解的背後難題

2015/08/06

針對二戰期間強擄中國人到日本的問題,日本三菱材料正在與前勞工方面推進和解談判。如果實際上實現和解,對個人賠償索賠權持否定態度日本政府的立場有可能被動搖。那麼,三菱材料為何決定推動和解談判呢?

包括三菱材料前身在內,有35家日本企業在中日戰爭(中國稱日本侵華戰爭)期間的1943年至戰爭結束,從河北省和山東省等中國華北地區強擄了約3萬9千人到日本。強制這些人在礦山、建設一線和造船廠等處參加嚴酷的勞動。

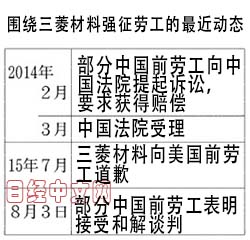

前勞工和遺屬自1995年起,在日本提起訴訟,要求獲得賠償。但是大部分訴訟都在2011年之前以敗訴告終。之後,前勞工等將訴訟的地點轉移至中國,4個組織於2014年2~4月在河北、山東和北京市的法院相繼提起訴訟。

前勞工的支援團體表示,2014年6月開始和解磋商。據悉,最近三菱材料方面提交了「道歉聲明」,雙方已就向受害者支付每人平均10萬元的和解金達成了基本共識。

三菱材料2015年7月在美國,以曾經在第2次世界大戰期間強迫成為舊日本軍隊俘虜的美國人參加勞動,向前俘虜和遺屬等表示了道歉。該公司的理由是「作為業務繼承公司,感到具有道義上的責任」。

三菱材料在山東省擁有水泥生産子公司,同時還涉足用於電子零部件的銅合金等的製造和銷售。對於和解磋商一事,該公司宣傳部門雖然表示「對於仍處在糾紛中的案件不便作出評論」,但有觀點認為,三菱材料擔憂當地的業務環境出現惡化。

在中國4個提起訴訟組織中,在北京提起訴訟的組織於2月表示,三菱材料方面的道歉「沒有誠意」,表示退出和解談判。

這個組織的代理律師8月4日,針對和解一事再次表示,這是猶如欺詐的行為。無法同意。為此,三菱材料即使與其他3個組織實現和解,之後仍有可能繼續遭到北京組織的批評。

有觀點擔憂「賠償行為有可能波及其他企業」(熟悉中國法律的日本律師)。參與強徵勞工的企業至今仍有20多家存在,而且很多公司都在中國開展業務。如果此次形成先例,其他公司也有可能受到影響。

中日1972年實現邦交正常化時簽署的《中日聯合聲明》(日語名:《日中共同聲明》)規定:「中華人民共和國政府宣佈:為了中日兩國人民的友好,放棄對日本國的戰爭賠償要求。」日本政府根據這一聲明,堅持認為中國不僅放棄了國家間賠償,而且放棄了個人的賠償索賠權。2007年,日本最高法院作出了不承認個人賠償索賠的裁決。不過,最高法院附加的意見表示,不阻止相關人士自發的救濟受害者的行動,這是民間出現和解行動的背景。

對此,日本政府在加強警惕。不僅是與中國的關係,日本政府還擔心,圍繞宣稱南韓人的個人索賠權已經消滅的1965年的《日韓索賠權協定》,有可能發生解釋分歧。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

| 三菱材料日本總公司所在大樓(東京都千代田區) |

前勞工和遺屬自1995年起,在日本提起訴訟,要求獲得賠償。但是大部分訴訟都在2011年之前以敗訴告終。之後,前勞工等將訴訟的地點轉移至中國,4個組織於2014年2~4月在河北、山東和北京市的法院相繼提起訴訟。

前勞工的支援團體表示,2014年6月開始和解磋商。據悉,最近三菱材料方面提交了「道歉聲明」,雙方已就向受害者支付每人平均10萬元的和解金達成了基本共識。

三菱材料2015年7月在美國,以曾經在第2次世界大戰期間強迫成為舊日本軍隊俘虜的美國人參加勞動,向前俘虜和遺屬等表示了道歉。該公司的理由是「作為業務繼承公司,感到具有道義上的責任」。

三菱材料在山東省擁有水泥生産子公司,同時還涉足用於電子零部件的銅合金等的製造和銷售。對於和解磋商一事,該公司宣傳部門雖然表示「對於仍處在糾紛中的案件不便作出評論」,但有觀點認為,三菱材料擔憂當地的業務環境出現惡化。

|

這個組織的代理律師8月4日,針對和解一事再次表示,這是猶如欺詐的行為。無法同意。為此,三菱材料即使與其他3個組織實現和解,之後仍有可能繼續遭到北京組織的批評。

有觀點擔憂「賠償行為有可能波及其他企業」(熟悉中國法律的日本律師)。參與強徵勞工的企業至今仍有20多家存在,而且很多公司都在中國開展業務。如果此次形成先例,其他公司也有可能受到影響。

中日1972年實現邦交正常化時簽署的《中日聯合聲明》(日語名:《日中共同聲明》)規定:「中華人民共和國政府宣佈:為了中日兩國人民的友好,放棄對日本國的戰爭賠償要求。」日本政府根據這一聲明,堅持認為中國不僅放棄了國家間賠償,而且放棄了個人的賠償索賠權。2007年,日本最高法院作出了不承認個人賠償索賠的裁決。不過,最高法院附加的意見表示,不阻止相關人士自發的救濟受害者的行動,這是民間出現和解行動的背景。

對此,日本政府在加強警惕。不僅是與中國的關係,日本政府還擔心,圍繞宣稱南韓人的個人索賠權已經消滅的1965年的《日韓索賠權協定》,有可能發生解釋分歧。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。