中日摸索從「競爭」轉向「協調」

2018/10/11

10月23日是《中日和平友好條約》締結40週年。自中國經濟高速發展而越來越自信的1980年代之後,中日兩國的對立愈發突出。在建立了長期政權的安倍晉三首相和習近平主席的主導下,中日兩國關係的改善勢頭加強,正在摸索從「競爭」轉為「協調」的時代。

|

安倍晉三與習近平9月12日在俄羅斯遠東城市海參崴舉行會談,就協調安倍10月訪華達成共識。中日正在商討安倍在《中日和平友好條約》締結40週年的10月23日前後訪華,希望給人以兩國關係改善的印象。日本政府設想邀請習近平2019年訪日,加速推進首腦往來。

這40年來,從對國際社會影響力的角度來看,中日兩國形成鮮明對照。1978年中國經歷了文化大革命的動亂,經濟處於崩潰狀態。借助經濟高速增長步入已開發國家行列的日本在1979年之後,通過日元貸款等政府開發援助(ODA)對中國的改革開放路線提供支援。

|

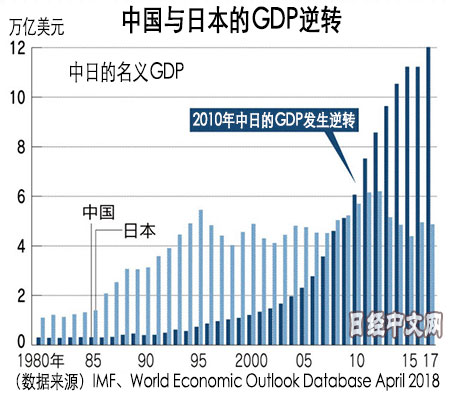

援助方日本在1990年代初遭遇經濟泡沫破裂,經濟萎靡不振,至今仍未能擺脫通貨緊縮。而中國的改革開放路線在1990年代之後步入正軌,推動經濟快速增長。2010年中國的名義國內生産總值(GDP)超越日本,僅次於美國,成為世界第2大經濟體,2017年中日的GDP之差擴大至約2.5倍。另一方面,日本在2007年停止了對中國提供日元貸款。

隨著經濟增長,中國開始把目光投向海外。加速開展海洋戰略,與鄰國日本産生了對立。中國有時將反日作為釋放貧富差距等國內不滿的發洩口。

2012年日本政府對尖閣諸島(中國名:釣魚島)實施國有化後,兩國的對立激化,未能舉行首腦會談。2014年借助在北京舉行亞太經濟合作組合(APEC)峰會之機,安倍晉三與習近平舉行了會談,以此次會談為轉機,最終形成了現在關係改善的趨勢。

|

中日兩國經濟上的相互依賴關係無法忽視。2017年中日的貿易總額同比增長9.8%,達2968億美元。中國是日本最大的貿易對象,日本是中國的第2大貿易對象(僅次於美國)。在人員往來層面,2017年訪日中國遊客達到創歷史新高的736萬人次。

|

|

中日將在兩國間推進的經濟合作擴大至第3國,推動關係改善。安倍晉三與習近平會談時指出,「世界第2和第3大經濟體有責任共同努力維護世界的和平與繁榮」。5月在李克強總理訪問日本時強調,「在日中關係重新揚帆起航時,雙方有責任把競爭轉為協調,從今天開始進入協調的時代。」

中國在面臨著經濟減速和環境問題等課題的情況下,儘量避免與包括日本在內的周邊國家産生不必要的摩擦。與美國川普政權的貿易戰也是中國接近日本的原因之一。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。