光是長壽還不夠,日本人要延長健康壽命

2019/01/18

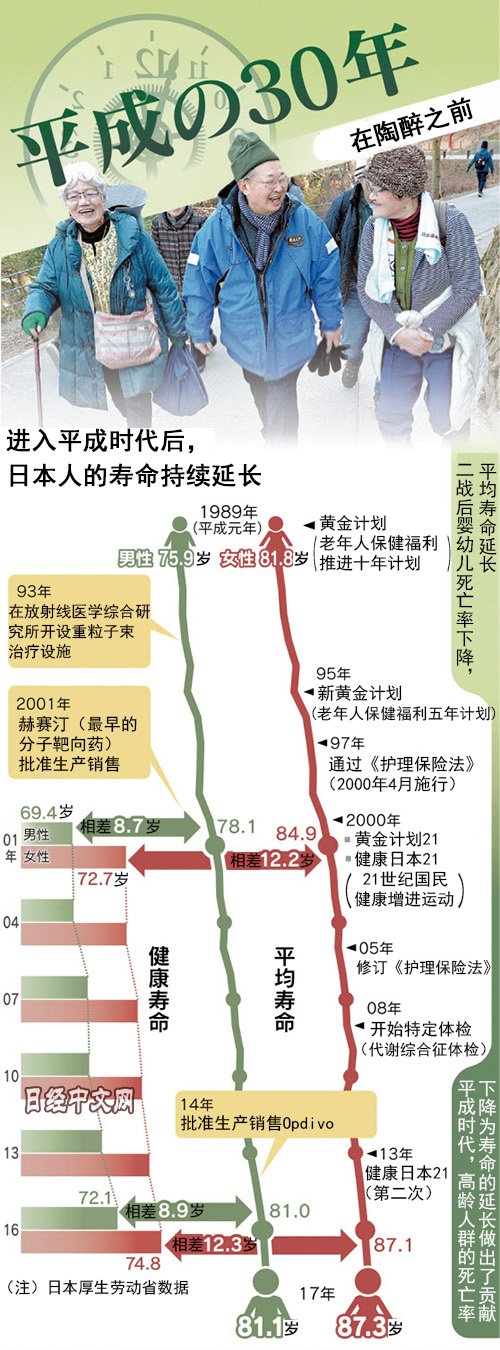

日本進入平成時代(1989年至今)以後,每人平均壽命隨著醫療水準提升等而不斷延長。另一方面,每人平均壽命與可以自立生活的健康壽命的差距沒有縮小,因地區和社會地位等而産生的健康差距問題也浮出水面。日本人能否在保持健康的狀況下維持全球頂尖的長壽水準呢?

「金婆婆100歲、100歲,銀婆婆也100歲、100歲」,在平成時代剛開始不久的1992年,雙胞胎姐妹金婆婆和銀婆婆在電視廣告中亮相。她們倆滿面笑容、精神飽滿地迎接100歲的姿態成為了當時的熱門話題。

這一年日本共有4152名百歲以上的老人,到1998年則突破了1萬人。2018年已經達到69785人。日本人的平均壽命在上世紀80年代達到全球第一位,除去發生東日本大地震的2011年,一直在不斷延長。2017年日本男性平均壽命為81.1歲,女性為87.3歲,均比1989年平成時代開始時延長了5年左右。

|

從第二次世界大戰結束後到經濟高速增長期,通過降低嬰幼兒死亡率以及治癒結核等傳染病等,日本人的平均壽命大幅延長。不過隨著時間的推移,嬰幼兒死亡率等下降到一定極限。平成時代延長平均壽命的主角是高齡人群。

日本國立社會保障及人口問題研究所的別府志海表示,關於2000~2010年不同年齡人群對平均壽命延長的貢獻率,60歲以上的男性為63.9%,女性為79.4%。單從女性來看,80歲以上達到37.8%。高齡人群死亡率下降,使平均壽命得以延長。

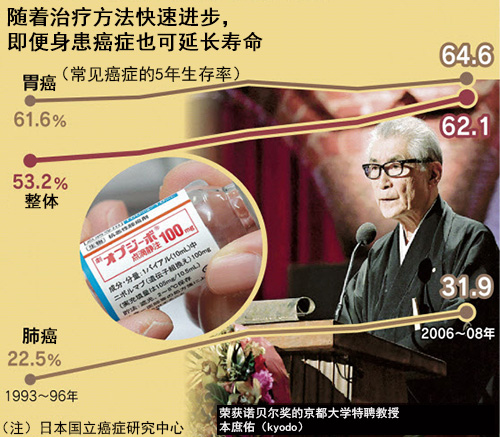

高齡人群死亡率下降是因為醫療水準大幅提升。其中貢獻顯著的是死亡率最高的癌症和排在第二位的心血管疾病等迴圈系統疾病的治療取得了進步。癌症的5年存活率在1993~1996年為53.2%,到2006~2008年提高到62.1%。慢性髓細胞白血病和前列腺癌等更是超過了90%。

曾經,不少醫生擔心患者害怕「不治之症」而猶豫是否將癌症病情告知患者,但如今,日本國立癌症研究中心中央醫院院長西田俊朗稱,「癌症現在已成為在治療的同時長期面對的慢性病」。即便得了癌症也能和平時一樣生活,這點非常重要,在醫療一線也推進構建支援體制。該醫院2016年開設了患者支援研究開發中心,為患者的生活提供支援,比如進行復健和飲食指導、由社會保險勞務士(提供勞務管理以及社會保險的相關諮詢指導的專業資格人士)提供就業諮詢等。

日本在昭和年代(1926~1989年)末期開始的癌症篩查可以儘早發現病症,在治療方法上也取得了長足的進步。1990年代,通過被稱為重粒子束和質子束的放射線來治療癌症的全球最尖端設施相繼投入使用。放射線可針對腫瘤部分精確定位高效清除,就連難以治療的肺癌也頗有效果。迄今為止,全日本使用重粒子和質子的粒子束治療設施已達到20多處,在全球也是屈指可數。

|

此外,新的癌症治療藥也陸續亮相。日本已經開發出被稱為分子靶向藥的新型抗癌藥 ,還出現了利用人體自身免疫力的免疫療法。京都大學特別教授本庶佑通過開發免疫療法于2018年獲得諾貝爾生理學醫學獎,他表示,「到2050年或許幾乎所有的癌症都可以抑制增殖」,未來有望攻克癌症。

2000年,不僅平均壽命,致力於延長保持健康生活的健康壽命的「21世紀國民健康增進運動(健康日本21)」全面啟動。除了疾病,還針對飲食和運動等生活習慣設定目標,推進健康運動。「新陳代謝症候群」入選了2006年的新語及流行語大獎前十名。

慶應義塾大學開設了專門研究百歲以上長壽老人的百壽綜合研究中心,得出了「健康的百歲老人的認知和骨骼等功能方面老化速度較慢」(該中心講師新井康通)等研究結果。如果可以查明其中的原因,就可以找到在健康狀態下保持長壽的秘訣。

雖然日本人的平均壽命持續延長,但因居住地區和社會環境導致的健康差距問題也浮出水面。東京大學教授澀谷健司等人的研究表明,從各都道府縣來看1990~2015年的平均壽命延長情況,延長時間最短的為3.2年,最長為4.8年,存在1.6年的差距。這一期間,各個都道府縣的平均壽命差距也從2.5年擴大到3.1年。澀谷表示,「沒有發現和醫療資源有關聯。也許要考慮經濟差距等因素」。

千葉大學預防醫學中心的近藤克則教授發出警告稱,「存在貧困人群的平均壽命較短的傾向。助長差距存在的趨勢仍然很大,平均壽命也可能縮短」。在美國,儘管沒有發生過大規模災害,但從2015年開始平均壽命連續3年縮短。健康差距的問題或許也可以説是長壽日本所面臨的課題。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)小玉祥司

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。