「迷走」的日本捕鯨

2019/02/02

志田富雄:日本政府2018年年底決定退出《國際捕鯨管制公約》(ICRW)及作為其執行機構的國際捕鯨委員會(IWC)。日本將於6月底正式退出,最早7月重啟商業捕鯨。美國《紐約時報》12月31日在電子版刊發題為《日本應停止虐殺鯨魚》的社評,國際社會上的譴責之聲正在加強。圍繞鯨魚捕撈的日本的「迷走」或持續下去。

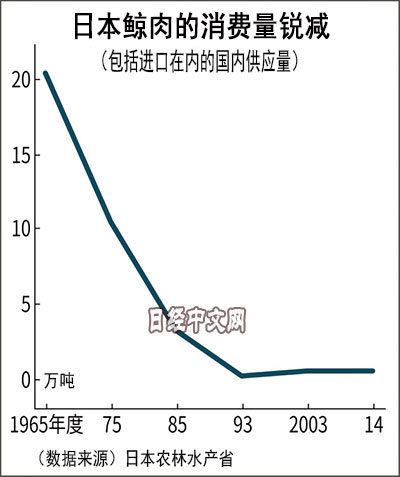

以保護鯨魚資源和捕鯨産業有序發展為目的,國際捕鯨委員會在二戰結束之後的1948年成立。日本1951年加入。大型水産企業成為推動力,捕獲量增加,在頂峰時的1960年代,日本全年供應逾20萬噸鯨肉。在牛肉等蛋白質來源不足的時代,鯨肉得到重視。

|

但是,時代發生了改變。在越南戰爭期間,隨著環境保護意識加強,反捕鯨運動抬頭。同時,屬於歐美捕鯨動機的鯨油由石油替代。鯨魚這一資源的需求減少,變為保護的對象。在國際捕鯨委員會決定暫停商業捕鯨的1982年的大會上,成員國數量與上次1979年大會時相比大幅增加。當時,主導反捕鯨的塞席爾(1995年退出)和美國拉攏了反捕鯨國。

對於商業捕鯨的停止,日本迅速採取了申請再議的措施。如果對國際捕鯨委員會的決定提出異議,擱置接受,就可以不遵守。這就是作為國際捕鯨委員會成員國的挪威和冰島仍繼續光明正大地展開商業捕鯨的原因。但是,美國施壓稱,「如不停止捕鯨,將禁止日本在美國水域捕撈明太魚等」,日本未能抗住這種壓力,於1986年撤回異議申訴,1988年中斷了商業捕鯨。這是最初的曲折。

1982年確定的暫停捕鯨歸根到底是商業捕鯨的臨時性停止措施,規定到1990年評估停止措施給鯨魚資源帶來哪些變化,「設定零以外的捕獲額度」。於是,1990年出現重啟捕撈的機會。但是,日本仍未能改變反捕鯨國的推遲重啟戰略。

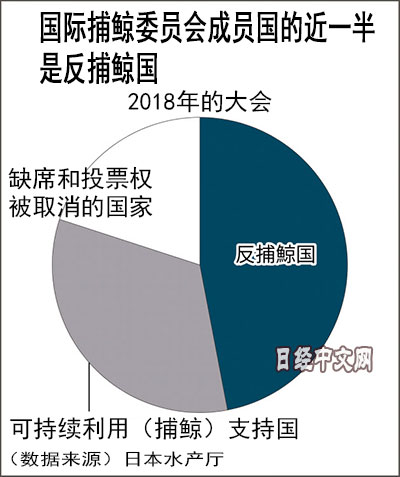

反捕鯨國勢力逐年增強,開始佔到成員國的近半數。到2010年,在美國等主導下敲定的「作為在南極海減少調查捕鯨的交換、在最少10年裏有限解禁(沿岸)捕鯨」這一妥協方案也因澳大利亞等國的反對而擱淺。

國際捕鯨委員會日趨彰顯出作為鯨魚保護團體的色彩。在決定退出國際捕鯨委員會之際,日本內閣官房長官菅義偉發表的談話中包含了強烈的譴責,稱「(國際捕鯨管制)公約寫明的捕鯨産業有序發展這一目的基本被棄之不顧,甚至不存在對鯨類的不同意見和立場共存的可能性」。

如果日本無論如何都希望重啟商業捕鯨,本應利用國際捕鯨委員會完全改變之前的良機。正因為沒有抓住那個機會,才導致留下污點的結果,例如被國際法院認定南極海的捕鯨很難稱得上以調查為目的。日本在2018年的大會上呼籲恢復國際捕鯨委員會本來的功能,提出修改裁決方法等,但理所當然地遭到否決,陷入絕境的日本決定打「退出」牌。

即使日本退出國際捕鯨委員會,捕鯨産業也無法迎來光明的未來。日本締約的《聯合國海洋法公約》第65條針對捕鯨作出規定,稱「應通過適當的國際組織,致力於這種動物的養護、管理和研究」。在現狀下,即使退出,如果不與國際捕鯨委員會合作,捕鯨也難以進行。非成員國加拿大作為國際捕鯨委員會的觀察員參加、繼續推進捕鯨也是這個原因。同時,加拿大的捕鯨是作為「土著民族生存捕鯨」而獲得認可的框架,僅為每年捕獲數頭。

|

| 被捕鯨魚(資料圖) |

雖然專屬經濟區(EEZ)的主權色彩很明顯,但是,如果日本重啟商業捕鯨,反捕鯨國起訴日本違反《海洋法公約》的可能性也難以否定。此外,在資源量多的南極海捕鯨將違反《南極條約》。此前日本能實施調查捕鯨,是因為作為《國際捕鯨管制公約》締約國被免於適用《南極條約》的限制條款。

國際社會譴責加強的影響也難以估量。在水産領域,海外漁業權益的確保、日本呼籲的鰻魚、秋刀魚和鯖魚等的資源保護或將受到影響。對於日本産食品,還存在歐美等的環境保護團體呼籲採取抵制運動的風險。如果擴大視野,2019年日本擔任主席國、在大阪舉行的二十國集團(G20)峰會等也有可能受到影響。

|

捕鯨能否確實作為「商業」持續獨立發展也存在疑問。作為專屬經濟區內的商業捕鯨的從事者,日本政府將動用以此前進行調查捕鯨的「日新丸」為母船的船隊。這是因為水産廳自身也認為,馬上新加入捕鯨的企業不多。

日本最近10年的鯨肉消費量包括面向寵物食品等在內,僅為每年2000~5000噸左右。還不到隨著健康意識提高而受到歡迎的馬肉(逾1萬噸)的一半。雖説少子老齡化加劇,但雞肉、豬肉和牛肉的需求加起來仍接近500萬噸。在食品變得豐富的現代日本,「鯨魚是重要糧食資源」的這一邏輯也開始缺乏説服力。

此前,筆者曾詢問日本大型水産企業的高層,如果商業捕鯨重啟,是否可能再次參與。回答是「不可能」。指出如今大型水産企業都是全球性企業,參與捕鯨導致的風險過於巨大。在過去30年,時代明顯改變。但日本有關捕鯨的政策卻不在不斷「迷走」。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 志田富雄

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。