日本的垃圾分類煩惱

2019/07/15

「你是什麼垃圾?」——據説最近上海人見面寒暄的一開頭竟然都變成了這句話。上海市自7月起正式實施強制性的垃圾分類措施。據稱,繼上海後,北京、廣州等中國其他45座城市也將陸續跟進,中國將開啟「強制垃圾分類」的時代。説到垃圾分類,很多中國人會想到日本。中國媒體也評價稱:「日本是全世界垃圾分類最嚴格且效果最好的國家之一」(《新京報》電子版,7月3日)。

不過,日本的垃圾分類真的如此完美嗎?每個日本人都和我們想像一樣從不亂扔垃圾,毫無怨言的遵守分類規定嗎?回答是「恐怕也不見得」。日本垃圾分類的實施和普及本身並非一蹴而就,而且在其發展過程中也存在各種認識的差異和煩惱,哪怕如今也不斷有新的問題産生。日經中文網匯總了《日本經濟新聞》的相關報道等。

|

| 上海正式實施強制垃圾分類(7月1日,kyodo) |

普及垃圾分類非一朝一夕

日本早在1970年代就開始推廣垃圾的分類收集。90年代以後,為實現可迴圈性社會,日本逐步建立了以《廢棄物處理法》、《容器包裝迴圈利用法》等法律為基礎的垃圾分類收集及資源迴圈利用的標準和體系,且至今在不斷發展和完善。據日本環境省統計,日本的垃圾排放總量(不包括産業垃圾等)從2000年頂峰時的5483萬噸減少到了4317萬噸(2016年),迴圈再利用率也從1990年的5.3%提高至20%以上。可見,日本經過至少30年的努力,才在垃圾的分類和資源回收利用方面取得了顯著成效,也在國際上確立了「環保已開發國家」的地位。

日本對垃圾的非法投棄等行為制定了嚴苛的懲罰制度。違法者可能被處以1000萬日元以下罰款或5年以下徒刑。即便如此,在分類制度一開始實施的時候,不了解規定或者嫌麻煩、抱著有僥倖心理的人不按規定進行垃圾分類的行為也一直存在。這也曾讓日本各地政府煩惱。為了提高民眾意識,加強社會監督,各地也循序漸進的摸索各種對策。

|

| 對垃圾進行開袋檢查的職員(2009年,橫濱) |

比如,為了貫徹垃圾分類,除了全國性法律外,各地也制定了當地的處罰規定。橫濱市就在2008年5月在日本全國率先引入了處罰規定。首先將對違規者進行指導和教育,接受3次指導後如果在一年內再次違反規定將處以2000日元的罰款。對不符合分類規定的垃圾進行貼條警告不予回收的做法已相當普遍,而有的地方甚至會對垃圾進行開袋檢查,以通過遺留的個人資訊鎖定違反者。

垃圾分類是不是越細越好?

日本各地都根據實際情況制定了不同的垃圾分類收集和處理方式。一般而言,生活垃圾被大致分為四類,即可燃垃圾、不可燃垃圾、資源垃圾和大型垃圾。但在被視為垃圾分類收集「典範」的德島縣勝浦郡上勝町卻多達45類。

該町2003年在日本率先提出了「零浪費」宣言。町內沒有垃圾收集車,廚餘垃圾等可降解垃圾均要求各家作為堆肥等自行處理,可回收利用的資源垃圾類則由居民自行分類並送至收集處。在這裡,單塑膠就可以被分為8類,紙張被分為9類。在回收前,當然都要求對飲料瓶、牛奶盒等進行清洗、乾燥並剪開後再分類投放。玻璃瓶還要根據透明、褐色、其他顏色等不同顏色進行分類。

|

| 對45類垃圾進行分類的日本德島縣勝浦郡上勝町(資料) |

那麼,有人會問「垃圾分類真的越細越好嗎?」

以在西部近畿地區實施最細分類的和歌山縣新宮市為例,該市2002年起加強垃圾分類措施,對22類垃圾實施分類收集。但這引起了當地居民的強烈不滿,很多人認為「分類過細」。在政策實施一年後,該市雖然取得了垃圾處理費和焚燒量大幅減少的成果,但對現行垃圾分類制度持批評態度的人物卻在市長改選中獲勝。對於各地方政府來説,加強分類可以削減垃圾處理成本,但同時又會增加居民負擔,助長不滿情緒。應該放寬還是強化垃圾分類?這也一度成為日本各地政府的一個頭疼的問題。

從日本的家家戶戶來説,因為家庭成員意識上的不統一,過細的垃圾分類也會産生煩惱。由於日本家庭承擔家務的主要是女性,所以垃圾分類也大幅增加了主婦們的負擔。比如,一位主婦反映,「將紙和塑膠分開投放」這在嘴上説是很容易的事情,但實際卻會遇到塑膠商品上貼的紙質標籤怎麼都撕不掉等狀況。還比如説,很多地方要求使用透明垃圾袋,一些主婦因為擔心分類出錯而長期處於不安的狀態。

不僅如此,親人之間還可能因為垃圾問題而發生爭執甚至摩擦。比如有這樣的事例,妻子發現家垃圾桶裏扔的塑膠優格盒沒洗乾凈也沒撕標籤,所以取出重新沖洗並分類,沒想到這卻被丈夫嘲笑稱「你是不是要懸賞捉拿犯人?」,在妻子仔細説明為何要清洗和分類後,丈夫仍毫無反省,反而説「成天分類、分類,你是不是環保至上主義者呀?好害怕!」。一旁,不懂事的孩子也附和道「媽媽的興趣就是垃圾分類吧」。明明站在正確立場的妻子卻成了家中的異類,這讓她鬱悶不堪。

|

| 在分類垃圾投放處扔垃圾的日本女性(資料) |

日本各地分類方法和規則的不同也讓許多個人與家庭感到困惑。有公司職員就表示,在工作單位紙類被分為可燃和混合紙類,但到了自己住處卻又要細分為瓦楞紙和紙板,有時根本搞不清楚。還有像遇到搬家或去異地探親的時候要習慣當地的投放規則和時間也不是件容易的事情。

「不知道易開罐是不是要壓扁了再扔」,一位家住橫濱的主婦還提出了這樣的疑問。她表示,看到公寓管理員一直把居民扔出來的鋁製易開罐一個個踩扁然後收到袋中,但該市發放的手冊上卻寫著「易開罐不要踩扁」,所以一直很困惑。之後向當地有關部門了解後才得知「真相」。的確,易開罐踩扁不佔地方,更有利於收集和運輸,但由於當地的垃圾分揀工廠在分揀工序上的原因,踩扁後的易開罐反而容易「漏網」。

還有像「扔紙質文件的時候是否需要將訂書釘去掉?」的問題,日本各地相關部門大多只給出了模稜兩可的回答,即「盡可能去掉」、「不去掉也可以」。但據東京廢紙再生促進中心的專業人士表示「造紙廠商在對廢紙進行再生的時候會用水進行溶解,在這一過程中比重不同的訂書釘可以有辦法除去」,認為個人不必為拆訂書釘而耗費過多精力。

由此可見,很難説垃圾分類越細越好,根本還是要看各地的最終處理方式,因地制宜。

垃圾減排誰之責?

其實,在進行垃圾分類之前,日本更重視的是減少垃圾的排放。日本廣泛宣傳的是被稱為3R的概念,也就是Reduce(減排)、Reuse、(再利用)、Recycle(回收迴圈)。

在減少垃圾排放方面,日本採取的最為行之有效方法可能就是垃圾的收費回收制度。

一般採取的方法是讓居民購買各地指定的垃圾袋,如果使用非指定垃圾袋的話將不予回收。據稱,為了盡可能減少購買垃圾袋的負擔,各家各戶會自覺減少垃圾排放,這被認為具有使垃圾減量10~20%的效果。在2009年的階段,日本全國就有一半以上的地方實施了生活垃圾的收費制度。當然,垃圾收費將給居民帶來經濟上的負擔,也出現過因居民的反對和批評,導致地方政府凍結實施相關制度的事例。

日本各家庭也在通過自備購物袋、自備筷子等各種方式努力減少垃圾的産生。但在這一過程中似乎也存在煩惱,那就是商家的過度包裝問題。

日本的企業和商家雖然最近為減少使用塑膠包裝等在做積極的努力,但至今仍有很多日本的便利店在為顧客免費提供塑膠袋,日本的超市裏隨處可以看到各種使用塑膠薄膜、塑膠托盤進行包裝的生鮮和熟食,還有包括快遞等大量使用的紙板箱和防護材料等。這些都在無形中增加了每家每戶的垃圾分類難度和排放量。

日本經濟新聞在一次針對主婦的採訪中詢問了「在進行垃圾分類時,對企業的商品有哪些建議」,結果很多主婦對一些具體商品表達了不滿。比如,有人説「A公司的飲料瓶,塑膠標籤貼的太緊,很難撕」,也有人稱「B公司薯片使用的紙桶底部的金屬部分很難分開」,還有人抱怨「C公司商品的容器到底是紙還是塑膠根本分不清」。不過,除了反映難以分類的問題外,主婦們還把矛頭指向了超市等銷售商品的過剩包裝。的確,從企業來説,給生鮮品使用塑膠托盤、吸水紙等是為了確保食品等的品質及安全,但站在為垃圾分類而煩惱的主婦們的角度來看,這卻是缺乏顧及消費者立場的行為。

的確,為減排所作的努力不應該只是居民,也需要包括商家等在內的全社會為方便垃圾分類,減少垃圾排放做出更多的努力。

日本的垃圾分類遇到新挑戰?

可以説,經過了超過30年的實踐,日本的垃圾分類收集和處理等都已經相當成熟。但也面臨著新的煩惱。那就是包括遊客在內的外國人的增加和部分年輕人意識的淡化。

|

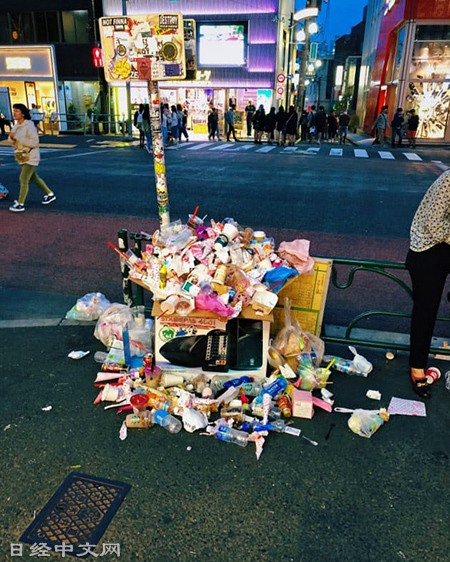

| 在東京的鬧市區,吃剩的食物等被亂扔的情況嚴重(東京都澀谷區) |

尤其是部分年輕人的修養和意識的退步。例如,有報導稱,因為「曬INS」風潮,出現了很多年輕人單純為拍照而買了吃的或飲料,最後卻將吃剩或喝剩的容器隨意放置的情況。據稱在澀谷等繁華地段,如今經常能發現眼下在日本流行的珍珠奶茶喝剩的杯子等,成為了一大社會問題。還有像花火大會、萬聖節等年輕人聚集的活動結束後,四處散亂垃圾的狀況也經常被媒體曝光。

日經中文網特約撰稿人張石曾指出,日本人不願給他人「添麻煩」的意識和修養使得他們不會亂扔垃圾也實現了全面的垃圾分類。要養成這樣的意識和修養非一朝一夕,但要永遠保持下去也並非易事。

據經合組織(OECD)的數據,日本的年每人平均生活垃圾排放量在2000年達到頂峰(429.9公斤)後持續減少,在2016年已減至337.9公斤,在經合組織成員國中已降至較低水準。這是日本每個民眾積極地實施垃圾分類等措施的成果。

相比之下,中國面臨的形勢則不容樂觀。據中國媒體整理的中國住房與城鄉建設部及國家統計局的數據,2001年以來,中國城市生活垃圾産量一直呈上升趨勢,18年間增長了59.7%。2017年中國城市生活垃圾的每人平均年産生量估計超過400公斤。相關統計僅為不含縣城的城市數據,無法單純比較,但中國在城市垃圾處理上面臨的嚴峻形勢可想而知。

雖然有些晚,但中國總算開啟了垃圾分類的時代。開頭容易堅持難。起初的時候有政府的重視,輿論的關注,社會的監督,或許將切實有效的獲得推進,但中國要真正構建環保和可迴圈型社會似乎還有很長的路要走。在這點上,反過來看看日本在30多年的實踐過程中遇到的煩惱和走過的彎路或許能得到一些啟示。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。