歐洲國家阻止中國企業併購EV半導體

2022/12/14

中國的半導體廠商正被迫在歐洲調整併購(M&A)戰略。這是因為德國和英國政府拒絕對當地企業的收購等排除中國企業的趨勢正在加強。歐洲各國正在關注背後是否有中國政府參與。中國企業在純電動汽車(EV)發達地區歐洲加快生産網構建和技術獲取,但如果排除趨勢進一步加強,或將對中國企業包括亞洲在內的全球增長戰略産生影響。

「在半導體領域保護技術和經濟主權等同於保護國家」,德國政府11月如此表示,針對位於西部多特蒙德的半導體工廠的出售,在內閣會議上決定「根據《對外貿易法》予以禁止」。

|

這家工廠由德國半導體廠商Elmos Semiconductor SE運營。製造電路線寬350奈米(奈米為10億分之1米)的産品,在技術上屬於上一 代。針對中國的同行企業北京賽微電子旗下的瑞典子公司收購工廠,德國政府原計劃批准,但在審查期限之前改變了結論。

北京賽微電子是年營業收入為100億~200億日元規模的中堅企業。涉足採用MEMS(微機電系統)的感測器,面向通信和醫療行業供貨。此前希望借助此次收購,獲得Elmos Semiconductor SE的車載半導體製造能力。

北京賽微電子在收購遭禁止之後指出,公司對德國聯邦經濟事務與氣候行動部的這一最終正式決定深表遺憾。公司將繼續看好並重視汽車晶片産業及相關業務佈局。

針對當地半導體廠商ERS ELECTRONIC,德國政府也阻止了中國企業的出資。同樣的趨勢也發生在英國。

安全方面的風險

英國政府11月命令中國電子産品大型企業聞泰科技出售通過荷蘭子公司持有的英國半導體廠商Newport Wafer Fab的股權。

聞泰科技強於智慧手機的ODM(原廠委託設計代工),通過服務於中國小米等實現增長。還首次出現在美國蘋果10月公開的最新供應商名單中,近年來致力於提高純電動汽車等的節能性能的功率半導體。

|

| Nexperia擴大中國投資(廣東的半導體後製程工廠) |

聞泰科技投資6300萬英鎊,於2021年8月取得了Newport Wafer Fab的100%股權。但在2022年1月,以防止重要領域技術外流為目的的《國家安全和投資法案》施行,英國政府根據該法案重新對收購展開了調查。

英國內政大臣格蘭特·夏普斯(Grant Shapps)提及用於純電動汽車的高精度半導體技術外流這一可能性,指出「存在國家安全保障上的風險,這種企業活動將削弱英國的能力」。該法案以半導體、人工智慧(AI)和能源等總計17個領域為對象。

聞泰科技表示即使出售Newport Wafer Fab股權,「亦不構成重大影響」。不過,中國的一家證券公司表示,聞泰科技由旗下企業在歐洲運營多家半導體工廠,「由於當地的政策,産能有可能受到影響」,

在半導體領域,義大利政府也叫停了中國深圳市的投資基金對義大利LPE的收購、以及中國浙江晶盛機電對美國應用材料公司的業務收購。

在歐洲政府的這些反應的背後,存在對中國政府主導的純電動汽車戰略的警惕感。

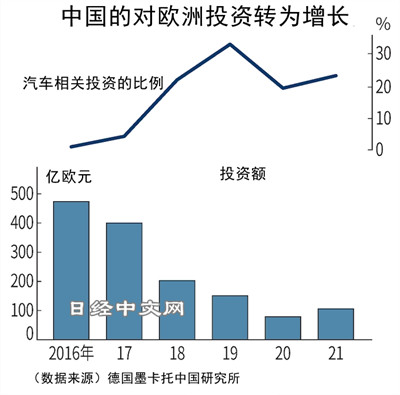

德國智庫麥卡托中國研究所統計顯示,中國企業的對歐洲直接投資2021年達到106億歐元。以2016年為頂峰呈現減少態勢,但2021年相比上年轉為增長34%。汽車相關投資佔到總額的23%,拉動整體增長。

荷蘭的經濟數據分析公司達特納公司(Datenna)調查了2010年以後中國企業的逾750起對歐洲投資,發現中國政府影響力巨大的項目有180起,中等程度的項目為121起,超過整體的4成。

|

法國顧問公司Inovev估算顯示,在到2030年佔歐洲新車銷量4成的純電動汽車中,最多達到20%的116萬輛將為中國造。純電動汽車被歐洲各國定位為主要産業,希望通過限制中國的投資,盡可能削弱中國影響力。

強硬派提升影響力

對華強硬派在政權內部提高影響力,也産生突出影響。在英國,在執政黨保守黨內部,自2020年春季前後起,對華強硬派「中國研究小組」開始掌握話語權。英國政府同年7月決定將華為技術排除出高速通信標準「5G」。

保守黨的一位議員針對排除的理由表示,「中國的科技明顯比英國發達。不應該將作為民主國家的我們的安全交給中國」。

在德國,2021年12月起,「綠黨」進入聯合政府,情況改變。綠黨屬於環保政黨,同時作為對華強硬派而聞名。

中國也加強應對。中國外交部發言人11月針對中國企業收購在歐洲被阻止抨擊稱,「英方泛化國家安全概念,濫用國家力量,直接干預中國企業在英國的正常投資合作」。同時還批評稱「德國不要把正常的經濟貿易政治化,更不要以國家安全為由搞保護主義」。

目前,中國企業對投資歐洲出現慎重態度。大型會計師事務所安永會計師事務所(EY)統計顯示,2022年7~9月中國企業宣佈的在歐洲併購總額低於10億美元,創出歷史最低。背後還存在能源價格上漲和通貨膨脹的影響。

很多中國企業將供應鏈重點放在本國,即使在歐洲的併購陷入停滯,對公司整體經營的影響也有限。不過,如果將歐洲的強有力企業納入旗下,能加快業務規模的擴大和高端人才的增強。如果歐美市場開拓不能順利推進,中國企業技術和經驗的積累有可能變得遲緩,阻礙全球競爭力和增長。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)林英樹 法蘭克福、佐竹實 倫敦、川上尚志 廣州

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。