中國基建投資放緩或擴大地方差距

2018/05/16

此前一直支撐中國經濟的基礎設施投資正在減速。國家統計局的數據顯示,1~4月基礎設施投資同比增長12.4%,增長率比1~3月下降0.6個百分點。由於中國領導層對地方債務激增感到危機,踩下了煞車。基礎設施投資的放緩或將進一步擴大已經存在的地區間差距。

|

| 內蒙古包頭市的地鐵建設工程停工 |

道路和機場等基礎設施投資增長12.4%,看起來是一個很高的數字,但最近幾年均為近20%的增長率,2017年的增長率達到19%。

日本也在1990年代為刺激經濟而增加了公共事業,但中國在2008年金融危機後出口下降,為了維持增長率開始增加基礎設施投資。由於基礎設施投資放緩,固定資産投資整體的增速1~4月下滑至7%。自1999年全年(6.3%)以來,創出時隔19年的最低增速。

在基礎設施減速的背後,存在中央對地方債務的危機感。在中國,民營企業與政府共同推進公共事業的政府和社會資本合作(PPP)從約2年前開始增加,但這種PPP項目相繼被叫停和削減規模。其規模據稱達到5萬億元。

PPP模式原本的目的在於抑制地方政府的債務負擔,同時推進基礎設施投資,但國家發展和改革委員會認為民營企業的參與並不充分。投資收益率較低的項目居多,同時還存在當地國有企業獲得優待的問題。為了吸引民間投資,甚至出現了地方政府保證基礎設施事業收益的項目。

中國領導層將「防範金融風險」排在到2020年之前解決的三大課題的首位。其中,抑制地方債務是當務之急。本來地方政府不能在地方債以外融資,但實際上違法融資絡繹不絕。

|

中國領導層似乎認為PPP成為了違法融資的「幌子」。5月15日,國家統計局發言人劉愛華在新聞發佈會上表示,「PPP在中國是比較新的事物,發展過程中難免會存在一些不完善的地方,所以針對這些不完善的地方,採取一些措施規範清理,從長遠來講,對PPP項目自身的穩健發展是非常有好處的,對整體投資的穩健運作也是非常有必要的」。

不過,這對於地方城市來説是一個不小的打擊。

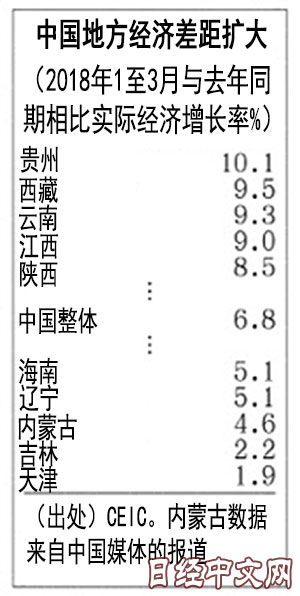

觀察中國31個省、直轄市和自治區2018年1~3月的國內生産總值(GDP)發現,實際增長率放緩的地方不在少數。在31個地區中墊底的天津市僅增長1.9%。其後是吉林省(2.2%)、內蒙古自治區(4.6%)、遼寧省和海南省(均為5.1%)。這些都是經濟嚴重依賴投資和新産業沒有發展起來的地區。

GDP統計的修正也在産生影響。天津和內蒙古2018年1月承認了虛報統計,吉林也被黨中央指出了虛報。如果不在2019年之前消除統計虛報,地方政府將面臨嚴厲處罰。

在31個地區中,1~3月高於全國增長率(6.8%)的只有18個地區,為2008年以來最少。和全國相同的有1個地區,而低於全國增長率的有12個地區。以前,整體的約9成地區高於國家的增長率,處於非自然狀態。GDP的虛增部分被壓縮,中國本來的經濟面貌開始顯現。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)北京 原田逸策

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。