中國鋼鐵過剩引發行業重組與貿易摩擦

2016/08/12

志田富雄:中國政府正在試圖消減過剩的鋼鐵設備,但近期鋼鐵産量依然持續高於市場需求。中國國內市場難以消化的鋼材流入海外市場。全球鋼鐵價格大幅下跌,經營狀況惡化的鋼鐵企業不斷推進業務重組。為了阻止廉價鋼材進入本國市場,徵收制裁關稅的國家也有所增加,日本鋼鐵産品也捲入了這場爭端。

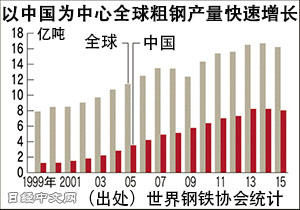

鋼鐵産量是指是用於生産鋼板的粗鋼的産量。從1980年代到90年代,全球粗鋼産量維持在7億噸左右。全球産量從二戰之後的2億噸左右開始飛躍性高速增長,直至受石油危機打擊變為停滯。日本的鋼鐵行業也是在這20年間,被迫進行大規模結構調整。這一時期被稱為「鋼鐵寒流」。

進入21世紀後鋼鐵産量恢復高速增長。2000年首次突破8億噸大關,2004年超越10億噸,2011年達到15億噸,産量不斷加速增加。其原動力是中國不斷推進的工業化。如圖所示,中國佔據了大部分的增加産量。然而,2014年左右原油等資源市場價格急跌,鋼鐵行業也變的異常。對於以一直以來的高增長為前提的投資,市場需求增長漸緩,行業陷入供給過剩狀態。

全球過剩設備規模達到日本粗鋼産量的7倍

全球粗鋼産能被認為在2015年超過23億噸。但實際産量僅超過16億噸,意味著有近7億噸産能的設備沒有投入運作。過剩的設備規模相當於日本粗鋼産量(2015年為1億513萬噸)的7倍。這些設備之中有多半位於中國。雖然中國政府提出了到2020年消減1億到1.5億噸産能的方針,但是此舉能否真正消減過剩産能仍存在疑問。並且新的生産設備正在國內外不斷建成。

只要還存在過剩設備,企業就會想要將其投入運作。具體證據如下,2016年初春開始中國和亞洲地區的鋼鐵價格受到對中國經濟政策期待的影響,一時間高速反彈。隨之中國的粗鋼産量在3月達到7065萬噸,創出單月歷史最高記錄。

中國的粗鋼産量在2015年,時隔34年首次減少。但是8億噸的産量依然超過中國國內需求。中國2015年的鋼鐵出口量首次超過1億噸,中國的過剩鋼材向國外溢出。近期的2016年6月,中國鋼鐵出口量也超過1千萬噸。

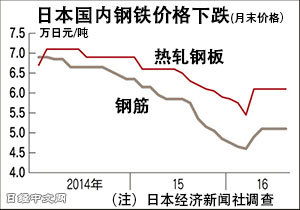

當然隨之鋼鐵價格出現下跌。根據日本鋼鐵聯盟統計,日本鋼鐵的全部商品平均出口價格從2014年7月的每噸955美元下跌到2016年5月的每噸630美元,跌幅將近40%。雖然日本國內鋼材價格跌幅不如亞洲地區其他國家大,但是具有代表性的熱軋鋼板價格從2014年春天開始到2016年7月末下跌了14%。有分析認為中國鋼鐵企業的虧損額在2015年有可能達到約合日元的1萬億日元,影響甚至蔓延至中國以外的企業。結果是鋼鐵企業的重組得以推進。

如何在危機中倖存

日本國內最大的新日鐵住金2016年2月宣佈,以2017年3月為目標,將日新製鋼納入子公司。新日鐵住金的近藤孝生社長在記者會上就鋼鐵行業整合稱「全球鋼鐵供需狀況惡化,全球鋼鐵廠商幾乎全部為虧損狀態。急需思考在危急之中如何生存下去」。

全球最大鋼鐵企業安賽樂·米塔爾和義大利的瑪切嘉利公司,共同對義大利最大鋼鐵公司ILVA展開收購。米塔爾在歐洲擁有4500萬噸的年産能力,考慮將ILVA納入旗下以形成規模優勢。連續2財年陷入虧損的塔塔製鐵在2016年3月末宣佈,將探討拋售其在英國的鋼鐵業務。但是似乎賣出被認為每天虧損超過100萬英鎊(約合868萬人民幣)的業務卻並非易事。

作為鋼鐵寒流發源地的中國,國有大型鋼鐵企業寶鋼集團和武鋼集團也就重組展開協商。已開發國家對中國施加壓力,要求中國儘早解決設備過剩問題。經濟合作與發展組織(OECD)也邀請作為非加盟國家的中國,參加面向消減過剩設備的會談。最近,中國鋼鐵行業設備過剩問題也逐漸成為了G20和G7峰會的重要議題。

OECD把中國等通過政府補貼和政府金融部門的融資,拖延淘汰「僵屍企業」以及增強新設備的情況視為重要問題。但是消減過剩設備並非易事。已開發國家加強施壓,反而刺激中國採取強硬態度。2016年6月在北京召開的中美戰略對話中,美國財長稱「中國的過剩生産能力導致全球市場失衡,對市場有損」。要求中國淘汰鋼鐵和鋁的生産設備。對此,中國財長反駁指出,導致中國出現設備過剩的金融危機後的經濟刺激政策曾受到全球好評。

中方的主張不無道理。中國提出的4萬億人民幣經濟刺激政策,對深受雷曼銀行破産衝擊損傷的世界經濟,起到了治癒作用。中國的投資過剩問題,也不能無視從已開發國家流出的資金造成的影響。

鋼鐵的供給過剩,一方面推進經營狀況惡化的企業進行重組,另一方面也引起了貿易摩擦。日本鋼鐵聯盟的近藤會長在7月份的例行記者會上指出,全球針對鋼鐵製品的反傾銷徵稅增加了207起,其中31起是針對日本産品發起的。包括緊急限制進口在內,日本産品受到的制裁高達54起。

中國的決定不當,非常令人遺憾

還出現了當某國開始發起反傾銷關稅時,被徵稅國家進行反擊,進而徵收報復性關稅的惡性循環。作為鋼鐵過剩發源地的中國,在2016年7月決定對日本和歐盟諸國的電磁鋼板徵收反傾銷關稅。這被視為對歐盟向中國産品徵稅的報復性行為。近藤會長直言「這是非常不當且令人遺憾的行為」。

本文開頭部分提到日本花費近20年時間解決設備過剩問題。大型鋼鐵企業通過集團其他企業或設立新業務,來吸收因消減設備而帶來的剩餘人員。政府通過臨時措施法來支援企業順利進行結構重組和人員分流。其中最大的問題是如何確保分流人員的雇用。中國發源的「鋼鐵寒流」雖然令人頭疼,但如果因為失業增加導致中國國內混亂加劇,那麼新的「中國衝擊」就有可能影響世界經濟。在確保雇用穩定的前提下,儘早解決設備過剩問題,把日本的經驗活用在中國也是重要的解決方案。

不是只有鋼鐵行業面臨設備過剩問題。石化和水泥,船舶和海運,電子元件的設備過剩問題也十分醒目。在石化行業,三菱化學控股在7月27日宣佈,撤出因中國設備過剩導致行情惡化的中國和印度合成纖維原料市場。將業務集中向碳纖維等有望取得高收益的行業。一邊向中國消減設備過剩提出建議,一邊快速重新評估自身業務。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 志田富雄

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

| 湖北的鋼材市場(kyodo) |

鋼鐵産量是指是用於生産鋼板的粗鋼的産量。從1980年代到90年代,全球粗鋼産量維持在7億噸左右。全球産量從二戰之後的2億噸左右開始飛躍性高速增長,直至受石油危機打擊變為停滯。日本的鋼鐵行業也是在這20年間,被迫進行大規模結構調整。這一時期被稱為「鋼鐵寒流」。

|

全球過剩設備規模達到日本粗鋼産量的7倍

全球粗鋼産能被認為在2015年超過23億噸。但實際産量僅超過16億噸,意味著有近7億噸産能的設備沒有投入運作。過剩的設備規模相當於日本粗鋼産量(2015年為1億513萬噸)的7倍。這些設備之中有多半位於中國。雖然中國政府提出了到2020年消減1億到1.5億噸産能的方針,但是此舉能否真正消減過剩産能仍存在疑問。並且新的生産設備正在國內外不斷建成。

只要還存在過剩設備,企業就會想要將其投入運作。具體證據如下,2016年初春開始中國和亞洲地區的鋼鐵價格受到對中國經濟政策期待的影響,一時間高速反彈。隨之中國的粗鋼産量在3月達到7065萬噸,創出單月歷史最高記錄。

|

當然隨之鋼鐵價格出現下跌。根據日本鋼鐵聯盟統計,日本鋼鐵的全部商品平均出口價格從2014年7月的每噸955美元下跌到2016年5月的每噸630美元,跌幅將近40%。雖然日本國內鋼材價格跌幅不如亞洲地區其他國家大,但是具有代表性的熱軋鋼板價格從2014年春天開始到2016年7月末下跌了14%。有分析認為中國鋼鐵企業的虧損額在2015年有可能達到約合日元的1萬億日元,影響甚至蔓延至中國以外的企業。結果是鋼鐵企業的重組得以推進。

如何在危機中倖存

日本國內最大的新日鐵住金2016年2月宣佈,以2017年3月為目標,將日新製鋼納入子公司。新日鐵住金的近藤孝生社長在記者會上就鋼鐵行業整合稱「全球鋼鐵供需狀況惡化,全球鋼鐵廠商幾乎全部為虧損狀態。急需思考在危急之中如何生存下去」。

全球最大鋼鐵企業安賽樂·米塔爾和義大利的瑪切嘉利公司,共同對義大利最大鋼鐵公司ILVA展開收購。米塔爾在歐洲擁有4500萬噸的年産能力,考慮將ILVA納入旗下以形成規模優勢。連續2財年陷入虧損的塔塔製鐵在2016年3月末宣佈,將探討拋售其在英國的鋼鐵業務。但是似乎賣出被認為每天虧損超過100萬英鎊(約合868萬人民幣)的業務卻並非易事。

作為鋼鐵寒流發源地的中國,國有大型鋼鐵企業寶鋼集團和武鋼集團也就重組展開協商。已開發國家對中國施加壓力,要求中國儘早解決設備過剩問題。經濟合作與發展組織(OECD)也邀請作為非加盟國家的中國,參加面向消減過剩設備的會談。最近,中國鋼鐵行業設備過剩問題也逐漸成為了G20和G7峰會的重要議題。

|

中方的主張不無道理。中國提出的4萬億人民幣經濟刺激政策,對深受雷曼銀行破産衝擊損傷的世界經濟,起到了治癒作用。中國的投資過剩問題,也不能無視從已開發國家流出的資金造成的影響。

鋼鐵的供給過剩,一方面推進經營狀況惡化的企業進行重組,另一方面也引起了貿易摩擦。日本鋼鐵聯盟的近藤會長在7月份的例行記者會上指出,全球針對鋼鐵製品的反傾銷徵稅增加了207起,其中31起是針對日本産品發起的。包括緊急限制進口在內,日本産品受到的制裁高達54起。

中國的決定不當,非常令人遺憾

|

| 日本鋼鐵聯盟的近藤孝生會長 |

本文開頭部分提到日本花費近20年時間解決設備過剩問題。大型鋼鐵企業通過集團其他企業或設立新業務,來吸收因消減設備而帶來的剩餘人員。政府通過臨時措施法來支援企業順利進行結構重組和人員分流。其中最大的問題是如何確保分流人員的雇用。中國發源的「鋼鐵寒流」雖然令人頭疼,但如果因為失業增加導致中國國內混亂加劇,那麼新的「中國衝擊」就有可能影響世界經濟。在確保雇用穩定的前提下,儘早解決設備過剩問題,把日本的經驗活用在中國也是重要的解決方案。

不是只有鋼鐵行業面臨設備過剩問題。石化和水泥,船舶和海運,電子元件的設備過剩問題也十分醒目。在石化行業,三菱化學控股在7月27日宣佈,撤出因中國設備過剩導致行情惡化的中國和印度合成纖維原料市場。將業務集中向碳纖維等有望取得高收益的行業。一邊向中國消減設備過剩提出建議,一邊快速重新評估自身業務。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 志田富雄

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。