從索尼改名説起

2020/06/05

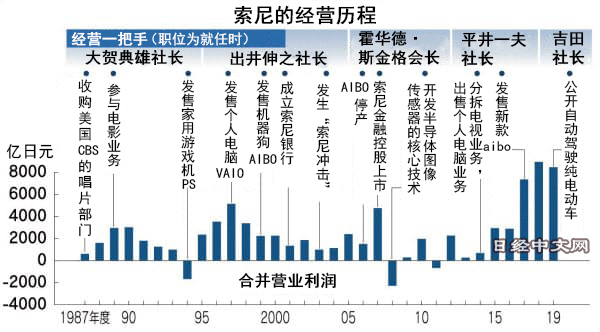

廣井洋一郎、清水孝輔:索尼將時隔約60年更改公司名稱,2021年4月改為「索尼集團(Sony Group)」。將形成旗下擁有電子、半導體、娛樂和金融等業務公司的體制。約20年前索尼內部也出現過像此次這樣的組織改革論調,但遭遇挫折。當時的關鍵人物之一就是現在的社長吉田憲一郎。此次的重組顯露出希望從「電子企業索尼」轉變為能在危機中生存下去的綜合性企業的意圖。

吉田説明稱,「將剝離索尼總部此前保留的電子要素,集中為集團經營」。他還表示,「娛樂和電子業務都將並列,從集團的角度來考慮人才和資金的分配」。此前隸屬於總部的電子業務間接部門轉移至經營電視機等家電業務的中間控股公司「索尼電子」,並將該公司的名稱改為「索尼」。

|

| 東京都港區的索尼總部 |

此次吉田改革的原型是以約20年前為起點。

「控股公司的名稱採用‘索尼創新管理(Sony Creative manegement)’吧」,在出井伸之擔任經營一把手的2000年前後,隨著業務擴大至電影和金融等,索尼內部曾討論改為控股公司。當時認為「如果不能描繪出整合全部業務的戰略,就無法發揮綜合性企業的優勢」。

不過,以索尼發佈虧損財報為開端,2003年4月發生日經平均指數整體暴跌的「索尼衝擊」。出井的凝聚力也隨之下降,結果構想未能實現。吉田當時作為社長室長等展開工作,近距離觀察此類動向的機會很多。

|

為了推動構想的實現,吉田一直細緻推進準備工作。第一是擺脫對收益取決於有無暢銷商品的電子業務的依賴。當時擔任子公司社長的吉田于2013年被前社長平井一夫召回總部,參與經營。通過遊戲和音樂業務確立了並非一次性賣掉硬體,而是通過軟體等持續賺錢、被稱為「迴圈型(Recurring)」的商業模式。

第二是即使改組為控股公司、各業務也不會産生離心力的意識變革。吉田2019年5月曾説過,「通過創造性和技術的力量,讓世界充滿感動。定義索尼存在的意義,這在(就任社長後)一年裏最為重要」。在出任社長後,吉田把打造「電子和娛樂共通的」企業理念作為最優先課題來推進。

第三是配合2012年以來的結構改革推進的業務分拆。分拆電視機和相機等電子領域的主要業務,以更容易適應集團經營。

美國的IT巨頭也在採用控股公司模式。谷歌2015年成立控股公司Alphabet,將經營主力網際網路業務的谷歌等作為子公司納入旗下。這樣易於加快技術創新的速度,例如涉足自動駕駛的Waymo從外部獲得了融資。

不過,從總市值來看,Alphabet超過100萬億日元,而索尼還不到10萬億日元。為了實現新的增長,索尼將把涉足金融業務的中間控股公司「索尼金融控股(SFH)」變為全資子公司。在海外,中國的阿里巴巴集團也涉足電子結算,正在提高作為平臺提供商的地位。索尼也將開展涉及用戶「錢包」的金融業務。

持有索尼股票的美國投資基金Third Point批評索尼因擁有多項業務而陷入股價偏低局面,要求分拆半導體和金融業務。此次,索尼正試圖提出其他的解決方式。原因在於,多樣業務形成的收益結構也能夠抵禦新冠危機。

「盛田昭夫先生是多樣性的原點」,吉田社長5月20日接受日本經濟新聞(中文版:日經中文網)採訪時回答道。索尼1958年將公司名稱從「東京通信工業」改為原是商標的索尼。「索尼電子工業」等顯示其電子公司屬性的名稱也曾成為候選,但創始人之一盛田表示反對,稱「因為我們要拓展到全世界」。此次重組的決斷同樣也是以不局限於電子業務的「原點的索尼」為目標。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)廣井洋一郎、清水孝輔

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。