蘇伊士運河貨輪擱淺顯現全球物流風險

2021/03/31

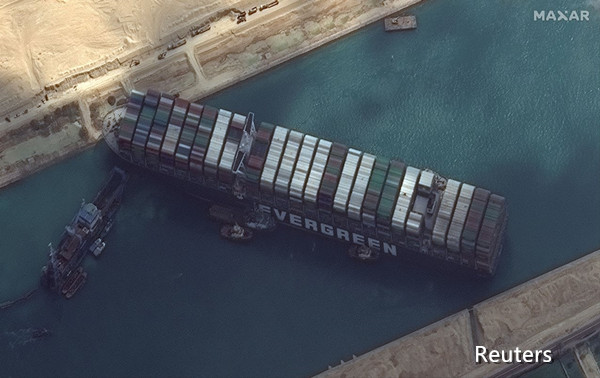

志田富雄:在埃及蘇伊士運河觸礁的貨櫃船「長賜號(Ever Given)」成功離礁,運河在3月29日晚(日本時間30日淩晨)恢復通航。但長400米的超大型船阻斷連接歐洲與日本、中國等亞洲地區的歐洲航線要道的事故給支撐全球經濟的海上物流留下了深刻教訓。對於原油、糧食採購以及汽車等出口均依賴於海上運輸的日本來説,很多地方都潛藏著物流癱瘓的風險。

此次擱淺的貨櫃船的船東日本正榮汽船此前表示,「(達到17萬噸的)重量噸位為恢復通航工作帶來了困難」。那麼,為何如此巨大的船舶會在運河上通行呢?也許有人會産生這樣的疑問。其背景原因是海上運輸發生變化。

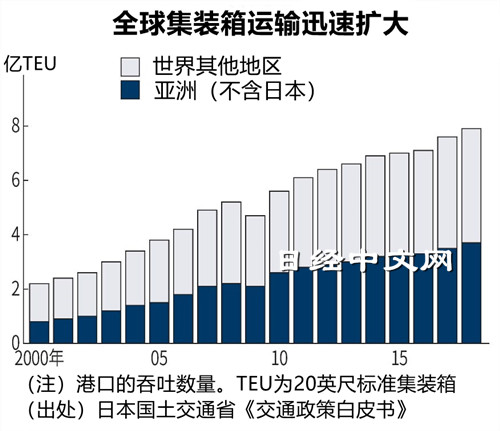

進入本世紀後,以中國為中心,新興國家經濟崛起,形成了世界各國以供應鏈交錯連接的格局。全球港口貨櫃按標準長度20英呎(約6米)大小(TEU)計算,2018年達到近8億個,增至2000年的3.6倍。其中,中國及東南亞等亞洲地區為3.7億個(不含日本),激增至4.6倍。運往亞洲的能源和金屬資源量出現飛躍式增加。如果沒有能以低成本運送大量貨物的海上物流,全球經濟就無法發展。

|

為了降低燃料和人工費用等運輸成本,儘快回收建造費用,各海運企業推進了運輸船舶的大型化。日本大型海運企業也運營長400米級別的貨櫃船,可以裝載2萬個貨櫃。在中國的資源消費開始增加的2000~2005年,能夠裝載7000~8000個貨櫃就被稱為「巨無霸型貨櫃船」了,而現在的尺寸已達到原來的近3倍。

除了貨櫃船之外,運輸鐵礦石和煤炭的散貨船、液化天然氣(LNG)船等也接連建造出了超出傳統常識的巨輪。為了儘量能夠讓巨輪通行,全球的大運河紛紛進行擴建,蘇伊士運河和巴拿馬運河分別在2015年和2016年實施了擴建工程。雖説船舶越大,運輸效率越出色,但如果發生此次這樣的擱淺事故,收拾殘局肯定需要花費很長時間和人力。即便沒有發生事故,如果一次有多艘船舶隨意通行,就會導致運河堵塞。2020年冬季,由於寒潮襲擊亞洲地區,導致液化天然氣需求劇增,由美國墨西哥灣穿過太平洋的巴拿馬運河出現了很多滯留船隻。對於在海上物流擴大的支撐下發展起來的世界經濟來説,這也算是一種風險。

|

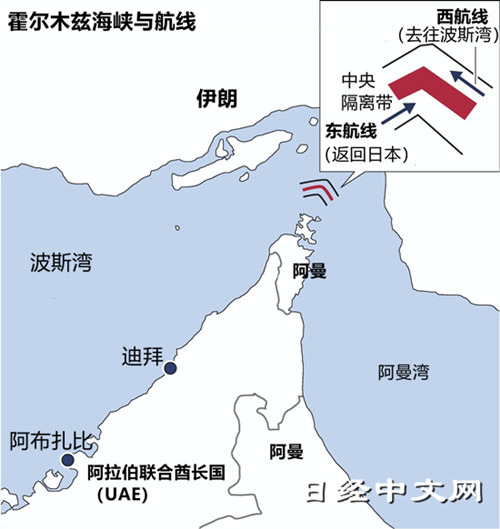

順利進行海上運輸的「咽喉點(choke point,交通要道)」不僅只有運河。每當中東局勢緊張時,荷姆茲海峽就會出現危機,該海峽的後面是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(UAE)、卡達等世界屈指可數的産油、産氣國的發貨港口。國際海事組織(IMO)在該海峽劃定了單側2海浬(約3.7公里)的航道。據海運作業人士介紹,雖然寬度為2海浬的航道比麻六甲海峽等要寬,但這裡卻是航行的油輪必須幾乎呈直角轉彎的險要之地。

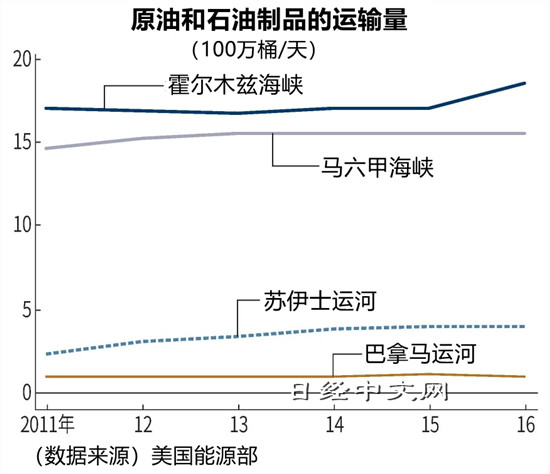

駛入波斯灣的航線長8海浬(航行時間通常需要約30分鐘),駛出波斯灣的航線長6海浬(航行時間通常需要25分鐘)。如果在這一段,遭到導彈攻擊或者此處埋有水雷,2016年日均有1850萬桶原油和石油産品往來的「世界上最重要的咽喉點」(美國能源部)就可能被堵塞。雖説可再生能源已開始普及,但世界上每天仍消費1億桶左右石油,日本採購的原油有8成以上要走荷姆茲海峽。

|

| 超大型貨櫃船在蘇伊士運河觸礁無法通行(攝於3月26日,Maxar Technologies·REUTERS) |

對日本、中國及印度尼西亞等亞洲各國而言,麻六甲海峽也是海上運輸要塞。麻六甲海峽僅原油和石油産品的日通行量就達到1600萬桶,逼近荷姆茲海峽。美國能源部指出「由於海峽狹窄,發生碰撞、觸礁及石油洩漏等風險很高,近年還遭受過海盜的襲擊」。日本船主協會也表示「荷姆茲海峽存在地緣政治問題,麻六甲海峽因氣象及地理問題,很難操縱船舶」。

|

麻六甲海峽被關閉以後,世界上的商船幾乎一半被迫繞行印度尼西亞峇里島與龍目島之間的龍目海峽及爪哇島與蘇門答臘島之間的巽他海峽等。美國政府警告稱「有可能限制世界的運輸能力,增加運輸成本,影響能源價格」。

日本以遠高於美國的比例,通過海上運輸石油和液化天然氣,汽車等也通過船舶出口。在地緣政治風險增大的背景下,如何保護海上運輸要塞,使船舶安全通過可以説是關乎日本存亡的課題。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 志田富雄

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。