日本是否可以只依靠全固態電池?

2021/06/29

中山淳史:全固態電池領域的狂熱景象與20年前的液晶面板熱潮時相似。這種電池被稱為純電動汽車(EV)遊戲規則的改變者。哪個國家的企業能率先實現量産是各方關注的焦點。日本政府6月18日發佈成長戰略,在提出重振半導體技術的同時,還對日本國內企業推進全固態電池實用化表明了期待。

全固態電池結構簡單,只需讓正負極材料夾住類似橡皮的電解質塊。但由於是電子整齊劃一流動的「固態」,顯示發電效率的能量密度達到此前「液態」鋰電池的2倍。純電動汽車的續航距離將隨之延長至2倍。

量産化競爭也面臨險峻道路

另一方面,生産全固態電池時的加工比較困難,除了無塵室(Cleanroom)之外,還需要防止産生有毒硫化氫的乾燥室(Dryroom)。生産成本必將提高,這成為阻礙,所有企業都未能量産全固態電池。雖然有報導稱中國的新興企業已取得成功,但消息的真偽難以確定。

|

| 全固態電池的試製品 |

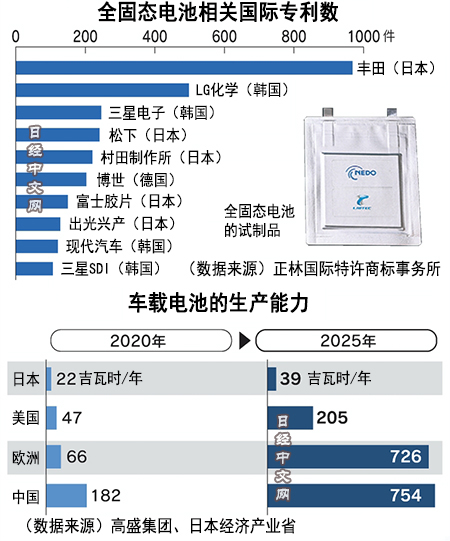

那麼,最接近實用化的企業是哪家呢?從專利數量來看是豐田。從日本企業整體來看,專利數量佔到世界的59%。看到日本企業跨越剩下的若干技術壁壘、久違地發揮實力是好事。

車載電池與半導體並列,也開始被稱為經濟安全保障方面的重要戰略物資。不過,日本要在車載電池上實現單點突破,或許也存在風險和問題。其一是需求。伴隨全球脫碳化趨勢,純電動汽車的全面普及已成為大概率事件。歐洲和中國提出了使鋰電池年産量分別增至可供逾1100萬輛汽車使用(約700吉瓦時=7億千瓦時)的計劃。美國也推出大規模的補貼制度,開始從全世界吸引相關企業,但投資對象全部為液態電解質電池。

雖然液態電解質電池的技術進步變得緩慢,但並未停止。至少在今後10年裏,成本和續航距離都有望改善。假設全固態電池在2030年左右開始量産,兩種電池的成本差也很明顯。有觀點認為,全固態電池的需求最初將僅限於高檔車等,按比例來説,僅為新車産量整體的1成左右。

當然,到2040年左右全固態電池的量産全面啟動後,成本也將下降,但替代液態電解質電池也需要一定時間。這樣一來,日本目前的問題就是確保液態電解質電池的産能。雖然很少為人所知,但由於液態電解質電池難以進行安全管理,運輸時容易起火等,很難依賴進口。這樣下去,2025年日本的産能將僅為歐洲力爭達到的規模的18分之1,即不到40吉瓦時。日本與歐洲的差距或將擴大,日本需要分秒必爭地進行大規模投資。

日本在純電動汽車社會的國家戰略上遜色

在電池領域,還有另一個重要的問題。那就是日本在國家戰略上遜色於世界,尤其是遜色於歐洲。其背後是瞄準以純電動汽車為中心的汽車社會,日本在構築經濟機制和制定戰略方面存在欠缺。本來這些經濟機制和戰略才是基礎,將長期影響企業的競爭力。

歐盟2020年12月發佈的新電池法草案值得關注。這一法案規定,歐盟區域內使用的電池,無論是車載電池還是移動終端用電池,全部需要通過二維碼在網上公佈每塊電池的二氧化碳排放量和所含稀有礦物的資訊。需公開的對象從原材料開採到電池廢棄,涉及供應鏈的全部階段。

上述規則從2022年開始逐步實施,日本企業似乎也明顯感到困惑。歐盟瞄準的目標被認為有3個。其一是溫室氣體減排。弄清生産過程等産生的二氧化碳在供應鏈的哪個環節如何産生,有助於抑制總體排放量。

|

第二是把握稀有礦物。鋰電池除了使用在爭端地帶開採的鈷之外,還使用産地主要為中國和南美的鎢、鋰等。歐盟今後將構建在電池被廢棄時,避免這些金屬流向歐洲區域外,全部實現再利用的迴圈。徹底確保經濟安全。

最後是就業。生産電池時使用的電力越多,二氧化碳排放量也會越多,可再生能源價格低廉的歐洲容易被選為電池生産基地。為了加強這種迴圈,歐盟將討論引進採用無法篡改數據的區塊鏈技術的「電池護照」機制。

|

| 豐田發佈的電動汽車「bZ4X」(REUTERS) |

電池護照除了記錄汽車行駛時産生的二氧化碳之外,還時刻記錄電池的老化程度(即殘存價值)數據。歐盟將打造讓二手純電動汽車和二手電池市場更容易建立的環境。如果二手車和電池能賣出高價,新車的銷售也將增加,帶來就業機會的增加。

歐盟的電池法從本質上思考電池,是一個連技術振興、安全保障、就業都深度涉及的戰略。歐盟還尋求輸出相關機制。可以看出其想法是,如果歐盟的方式推廣到全球,歐洲企業也將從中受益。

避免重蹈「液晶面板的失敗」

有個説法叫「日本談技術,中國想産業」。其含義是即使並非尖端技術,中國也能靠生産和銷售的規模取勝。這樣説來,美國的競爭方式是打造IT平臺,歐洲是制定規則。

如果日本只關注硬體開發,重大戰略將被忽視。液晶面板、平板電視和手機就是如此。日本是否可以只依靠全固態電池?目前已來到重大節點。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。