半導體超越人類智慧後,爭奪更動盪

2022/11/07

中山淳史:半導體會發展進步到什麼程度呢?看了全球最大的半導體企業南韓三星電子10月發佈的「技術路線圖」(Technology Roadmap)之後,我再次陷入這樣的思考。

|

據稱,三星電子將於2027年量産電路線寬相當於頭髮絲60萬分之一的1.4奈米(1奈米為10億分之1米)半導體。這是比現在領先3代的技術,如果得以實現,當然是全球首例。

其中有兩個要點。一個是開發週期。根據與半導體性能相關的「摩爾定律」,電晶體元件的數量每隔18個月到兩年就會翻倍,三星在技術路線圖中指出,「將從2024年開始量産」比現在領先1代的3奈米半導體。估計這其中也反映了不久前上任的會長李在鎔(三星創始人之孫)的意向,但1.4奈米技術真的來得及開發和量産嗎?

第二個要點是用途。半導體進步到這種程度之後,將最終走向人類力所不能及的「超越人類智慧」的用途。

智慧手機不需要最尖端晶片

以美國蘋果的智慧手機iPhone14為例,該公司目前為該手機配備的是電路線寬為4奈米的邏輯(運算用)半導體,但市場預測數據顯示,2023~2024年將會更換為新一代3奈米半導體,2027年前後將配備比現在領先兩代的2奈米産品。

但是,越來越多的觀點認為,智慧手機已經不需要最尖端晶片了。根據摩爾定律,只要電晶體增加,就可以根據目的對「運算處理能力」「省電化」「縮小晶片面積」中的任何一個方面做出改善,雖然現在採用的是4奈米技術,但能將iPhone具備的性能全部發揮出來並運用自如的用戶並不多。

|

| 南韓三星電子提出的目標是到2027年量産比現在領先3代的半導體(圖為現有産品) |

實際上,4奈米晶片是從2020年開始使用的5奈米晶片的衍生品。蘋果已經使用同一種技術3年。

如果是3奈米、2奈米技術,可能人們使用起來就更加力不從心了。因此,即便從2023年開始採用3奈米技術,蘋果恐怕也要使用4年,一直用到2026年前後。如果進化到2奈米,使用時間或許會更長。

|

|

能對「iPhone14」上得到升級的功能全部運用自如的用戶十分有限(9月,東京都內的蘋果專賣店) |

即便摩爾定律本身被認為已接近物理極限,預計仍會持續到2030年前後。雖然這意味著世界上已經出現了這樣的技術方案,但受智慧手機拉動的微細化到2奈米左右就會走向終結。

再回到三星的話題。該公司也在銷售名為「Galaxy」的智慧手機,可能會採用1.4奈米技術。但只要智慧手機的性能不發生相當不連續的進化,1.4奈米就屬於過剩的配置。

對主要國家的競爭抱有危機感

那麼,半導體為何要追求微細化?這背後是由主要國家發起的圍繞最尖端邏輯半導體的競爭的激化。

要讓製造業回歸本國的美國政府在中國大陸威脅越來越大的背景下,正在增加補貼從台灣吸引需要大量採購的最尖端半導體的製造工廠落戶美國。三星也想在這個領域分一杯羹,但被選中的是英特爾和台積電(TSMC)。

同樣高舉經濟安全保障旗幟、致力於半導體産業復興的日本也吸引台積電的工廠落戶日本,而關於「2奈米以後」的最尖端邏輯半導體的開發,日本還計劃與IBM等美國企業合作推進。

|

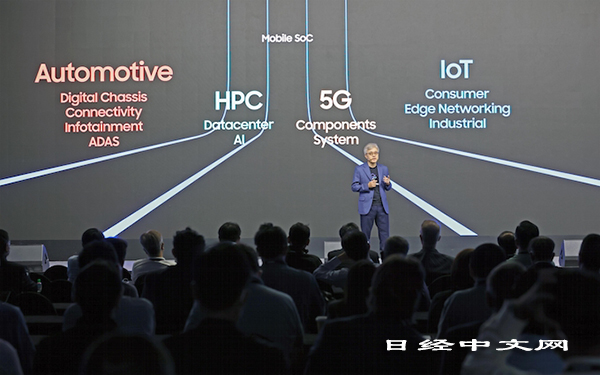

| 提出擴大智慧手機以外用途的南韓三星電子的半導體業務説明會 |

三星是記憶體領域的領頭羊,而近年致力於邏輯半導體代工,希望保住世界第一的地位。但目前出現了新的動向,那就是代工企業巨頭台積電及計劃正式涉足的英特爾開始在前方形成阻礙,而將於近期啟動的日本半導體企業聯盟也將在美國的幫助下進入該領域。

在被各國的計劃孤立的背景下,三星或許在力求避免被埋沒。也就是説,三星正極力通過1.4奈米生産計劃吸引全球客戶的關注,以留住客戶。

高性能化帶來的技術奇點

那麼,1.4奈米和日美的「2奈米以後」將用於什麼用途?無疑將用於數據中心、人工智慧(AI)及量子電腦外設等「高性能計算(HPC)」領域。

數據中心已經可以説是人類共用的巨大電腦。可以瞬間處理汽車開發及便利店日常運營等大量數據,有助於開發新服務等。這種雲計算今後需求也會擴大,將持續需要高性能半導體。

航空航太及防衛領域也是如此。半導體的技術革新將步入由「巨大運算機器」而非智慧手機等個人道具引領的時代。從遠遠超越個人能夠掌握的能力這個意義來看,或許可以稱作顛覆人與機械的「技術奇點(singularity)」。

美國政治學家伊恩·佈雷默(Ian Bremmer)在近期的著作《危機的地緣政治學》中提到「這是由誰來開發下一代尖端技術變得很重要的時代」,對集權國家等濫用最尖端半導體及AI等的風險敲響了警鐘。

中美在使用5奈米和4奈米晶片的高速通信標準「5G」領域也嚴重對立,技術競爭越來越激烈。可以預感到1.4奈米時代,圍繞開發、智慧財産權管理及進出口,將比現在更容易引發地緣政治學問題。半導體的發展路線圖已嚴重變質,主導權爭奪也迎來動盪的時代。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。