自動駕駛遇擱淺危機?問題不在技術

2018/03/22

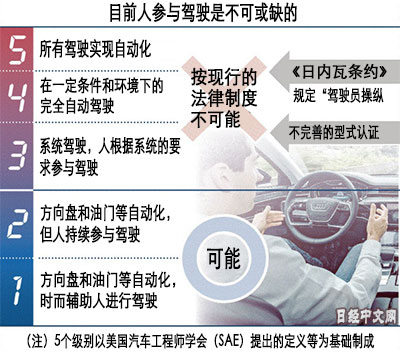

圍繞自動駕駛的國際規則制定正陷入僵局。有關道路交通的《日內瓦道路交通公約》以駕駛員參與作為前提,根據批准國的法律,不允許將駕駛交給汽車。此外,車輛的安全標準也尚未完善。雖然相關的雷達、半導體和人工智慧(AI)等技術取得進展,但唯獨法律制度進展遲緩。如果各國不展開協調,作為新産業的自動駕駛有可能擱淺。

|

| 搭載高級別自動駕駛技術的奧迪A8(7月10日,巴塞隆納) |

德國奧迪計劃於2018年中期在日本推出高檔轎車「A8」,這款車可實現作為世界首開先河技術的「3級(level 3)」自動駕駛。該車配備了以時速60公里以下在汽車專用道路的同一車道上行駛之際由系統負責操控的功能。

技術取得進展

這款奧迪A8相當於自動駕駛國際標準的3級,即使駕駛員在行駛時瀏覽智慧手機也能實現自動操控,在技術層面不存在問題。但是,奧迪日本法人的社長齋藤徹表示,「將改變軟體的設定,將功能鎖定為手握方向盤狀態下的自動駕駛」。奧迪之所以雪藏引以為豪的最尖端技術,是因為擋在面前的法律制度。

|

按照日本的《道路交通法》,司機負有駕駛時加以注意和監視的義務。手離開方向盤,將駕駛交給汽車,目前在日本屬於違法。《道路交通法》的依據是《日內瓦道路交通公約》。1949年制定的該公約的相關條款明確表示「車輛上必須有駕駛員」。

相關條款還表示「駕駛員必須始終適當操控車輛、控制速度」。基於此,1960年制訂的日本《道路交通法》也規定「駕駛員應穩妥操作方向盤、制動器及其他設備」。

「要推進討論」,在日本警察廳負責自動駕駛國際規則制定的參事官佐野裕子在國際會議上這樣呼籲各國的主管官員。如果能夠修改相關《公約》,那麼日本的《道路交通法》也能修改,自動駕駛的實用化將取得進展。但是,該公約的批准國達到約100個,修改需要獲得3分之2以上贊成。原本關注自動駕駛普及的國家就很少,很多國家甚至不參加會議。

如果無法修改公約,就只能通過條文解釋來解禁自動駕駛。日本與約10個國家組建了非正式專家組,正在重讀馬車時代以來的舊文獻。例如,「適當操縱」是什麼含義?每一句都由各國的主管官員進行刨根問底。雖然期望解釋為條文已追加承認自動駕駛,但討論似乎需要耗費較長時間。

在法律修訂方面,德國2017年為了承認「3級」自動駕駛標準,修訂了該國的《道路交通法》,走在各國前頭。德國批准了與《日內瓦道路交通公約》一樣規定道路交通原則的《維也納道路交通公約》。該《公約》2016年3月批准了「能立即(從系統)接管駕駛之際」的自動駕駛。以汽車産業浸透的歐洲為中心,成員國有約80個,修訂公約的門檻較低。鑒於此,德國啟動了國內法的修訂。

《維也納道路交通公約》制定於1968年。由於汽車日趨普及,制定該公約的目的是對《日內瓦道路交通公約》進行補充。已經實施了道路交通法的日本由於需要大幅修改法律,而並未批准該公約。在國際駕照方面,因國際交通規則的這一雙重標準而産生了問題。而如今在自動駕駛領域,這一雙重標準也讓日本陷入不利境地。

但是,即使是在法律層面不存在障礙的德國,2017年秋季發售的A8也一樣無法發揮自動駕駛功能。這是因為尚未制定好車型認證制度的標準。A8也因此無法被認證為自動駕駛車。

車型認證是各國當局制定的煞車和方向盤等部件的安全標準。自動駕駛車輛需要制定新的標準,不過作為其前提的國際標準的制定目前處於在聯合國歐洲經濟委員會(ECE)進行討論的階段。德勤諮詢公司的首席顧問岡田雅司表示「為了制定對本國企業有利的規則,各國展開了博弈」,有關自動駕駛「3級」的標準制定還看不到眉目。

日本處境艱難

「連出差經費都不足」,出席國際會議的美國政府相關人士抱怨道。川普政權似乎並不關心制定自動駕駛規則的國際合作。密西根州允許開展完全自動駕駛的實證試驗,各州政府正自主對《日內瓦道路交通公約》進行解釋,並調整當地的道路交通法。

|

| 豐田在美國實施的自動駕駛測試用車(該公司提供,kyodo) |

川普政權似乎認為,各國企業應該來迎合美國的規則。美國也不參加聯合國歐洲經濟委員會的討論。我行我素的美國的存在成為自動駕駛規則制定停滯不前的原因之一。

在這樣的國際環境下,不希望本國技術陷入「加拉巴哥化(Galapagosization)」的日本處境艱難。日本積極行動,調整《日內瓦道路交通公約》,在聯合國歐洲經濟委員會的規則制定會議上擔任主席國,即便如此美國依然不為所動,此外在多邊框架中歐洲握有多數票,而日本只有1票。

(加拉巴哥化:日本的商業用語,形容日本在孤立的環境下,獨自進行「最適化」,而喪失和區域外的互換性,最終陷入被淘汰危險的現象)

一方面,與力不從心的國際關係相反的是,日本國內的準備工作穩步推進。關於自動駕駛的損害保險,日本國土交通省的研究會1月利用現有的汽車損害賠償責任保險框架提出了車主負責人的方案。為了推動各地開展實證試驗,將向本屆日本國會提交的國家戰略特區法修正案中,自動駕駛被作為「監管沙盒」(通過凍結法規促進新一代技術推向實用化)制度的支柱。

日本擁有眾多大型整車企業,同時擁有生産自動駕駛所需的半導體和感測器的大型電子廠商。DeNA和NTT DoCoMo等其他行業的企業也開始啟動自動駕駛試驗,日本在該領域充滿潛能。日本的「i-mode」等技術曾走在世界前列卻喪失成為世界標準的機會。為了避免重蹈覆轍,日本的外交能力將受到考驗。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)藤野逸郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。