日本電産要組團在中國代工電動車零件

2021/05/19

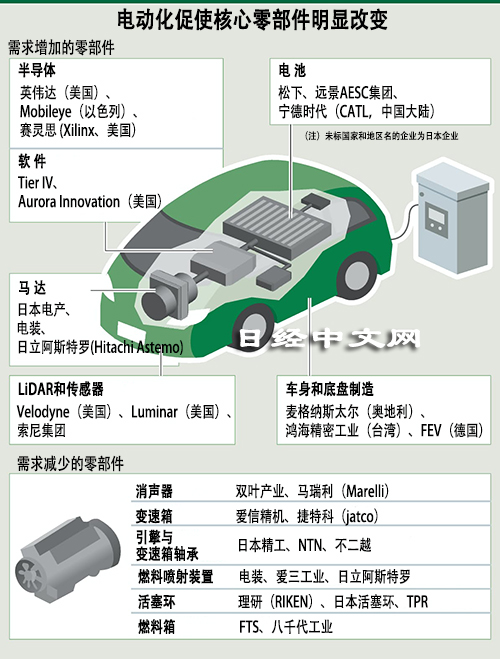

日本電産將與20家零部件企業組建聯盟,在中國涉足純電動汽車(EV)的一籃子代工。計劃在全球最大的馬達新工廠的周邊召集相關企業。日本電産力爭代工與汽車行駛相關的整套零部件,目前已與多家企業啟動了談判。鴻海精密工業也將涉足電動汽車代工等,在純電動汽車時代,幕後企業將成為背後的主角。

|

從中國遼寧大連市中心驅車約1小時,一處白色外牆的建築物映入眼簾。這是日本電産3月底建成的新工廠的第1棟廠房。該工廠將於6月全面投産,計劃到2022年3月在相鄰的佔地內建成第2棟廠房。另外,日本電産還商討在中國內陸地區新建工廠。

大連新工廠將生産屬於「純電動汽車心臟」的驅動馬達。産能最高每年可供100萬輛純電動汽車,這相當於美國特斯拉2020年産量的2倍。日本電産車載事業本部長早船一彌表示「這是世界最大規模的純電動汽車用馬達工廠」。日本電産提出的目標是,以具備較高性能、同時能實現小型化的技術為武器,在純電動汽車馬達領域「到2030年掌握全球4成以上份額」。

|

| 日本電産將在中國的新工廠周邊召集零部件企業(大連) |

值得一提的不僅是規模。日本電産在新工廠推進的是以純電動汽車零部件為中心、使工廠聚集於周邊的「供應商城鎮(Supplier Town)」構想。

具體來説,除了驅動馬達相關的零部件之外,還計劃吸引制動器和助力轉向相關等20類零部件的工廠。針對聚集零部件工廠,日本電産已開始嘗試與多家供應商洽談,工廠用地的確保也有了眉目。

新工廠今後還將涉足在自主馬達上增加逆變器和齒輪等的驅動系統、以及制動器等控制「停車」和「轉彎」的核心部分的組裝,實現面向純電動汽車企業等的成套零部件銷售。

日本電産還設想將來涉足汽車底盤。計劃實現不含車身和電池的整個汽車的大部分零部件的生産,使得針對每輛車的銷售額「達到60萬~70萬日元」(日本電産社長關潤)。假設每輛汽車整體的成本為200萬日元左右,單純計算將達到整體的3分之1,如果不含電池,則將達到6~7成。

日本電産社長關潤表示「(IT企業等)跨界企業將理所當然地要求一籃子供應成套的純電動汽車零部件。今後提供一籃子代工的業內企業將獲得競爭優勢」。在競爭核心轉向純電動汽車的背景下,日本電産力爭成為被稱作「大型供應商(Mega Supplier)」、能夠向國內外汽車企業廣泛供應零部件的德國博世(BOSCH)那樣的企業。

關於供貨對象,關潤針對是否與被傳將涉足純電動汽車的美國蘋果推進談判的提問稱「無法回答」,在此基礎上透露「正在與多家跨界企業推進談判,並非1家和2家」。

鴻海等也將涉足純電動車代工

日本電産將以具有優勢的馬達為核心擴大業務領域,另一方面,鴻海則將借助代工蘋果智慧手機「iPhone」方面具有優勢的組裝業務來進攻純電動汽車市場。

|

鴻海在準備涉足的純電動汽車的代工業務方面,截至目前已確定獲得1500多家供應商的協助。其中就包括車載半導體大型廠商德國英飛淩科技和日本電産等。鴻海董事長劉揚偉表示通過合作,將能夠提供所需硬體的8成。

鴻海還將開發被稱為「MIH」的底盤,構建允許純電動汽車企業無償使用、作為交換條件要求代工車輛的業務模式。鴻海希望在純電動汽車領域重現隨著美國谷歌免費提供作業系統(OS)「安卓」、新興企業紛紛湧入、進而擴大市佔率的智慧手機行業的局面。

歐美企業也將採取行動。製造索尼集團的試製純電動汽車「ViZion S」的汽車開發和代工大型廠商麥格納斯太爾(Magna Steyr,奧地利)除了在中國建設新工廠之外,還將斯洛維尼亞的塗裝工廠改為車身製造,以擴大生産。

麥格納斯太爾的總裁佛蘭克·克萊因(FrankKlein)表示「只要拿出創意,即可一站式提供幫助」,顯示出自信。實際上,該公司與美國高檔車初創企業菲斯克汽車簽署了代工合同,計劃2年以內推出純電動汽車。此外,奧地利的AVL將在日本川崎市的基地引進模擬裝置,尋求在日本推進純電動汽車等代工。

|

針對純電動汽車市場,阿里巴巴集團、百度、小米和滴滴出行等中國科技企業也躍躍欲試。而在美國,不僅是蘋果,亞馬遜也出資純電動汽車新興企業,開發送貨用車輛。預計很多涉足企業將把製造業務外包,而成為承接方的幕後企業或將提高存在感。

另一方面,現有汽車廠商將相繼啟動純電動汽車電池的生産。繼特斯拉與松下在美國建設「Gigafactory」工廠之後,德國福斯計劃在2030年之前在歐洲建設6座電池工廠。美國通用汽車(GM)也將攜手南韓LG集團,在美國新建2座工廠。汽車企業、零部件廠商和跨行業企業展開混戰的市場爭奪正日趨激烈。

爭奪360萬億日元的市場

因跨行業企業涉足和應對新一代技術而邁向分工等,汽車行業的業務模式將明顯改變。不過,汽車從「擁有」轉向「利用」等的趨勢也在同時發生,汽車行業被認為可創造的360萬億日元的附加值的重心將從製造轉向服務領域。因看好巨大市場,競爭者不斷湧現,但要確保收益並非易事。

目前的汽車行業採用以整車企業為頂點、零部件廠商構成金字塔底部,從開發、採購、生産到銷售全面涉足的「垂直整合」模式。

不過,純電動汽車不再需要引擎,零部件數量將減少4~5成,進入門檻下降。像智慧手機那樣分別承擔開發和生産的「水準分工」模式或得到推進。蘋果等具有品牌和策劃能力的科技企業參與其中的預期提高。另一方面,日本電産和鴻海等幕後企業大顯身手的空間也將擴大。在車載半導體領域,英偉達與英特爾收購的以色列企業Mobileye正在展開主導權爭奪。

當然,這些企業能否獲得收益仍是未知數。

據日本諮詢公司Arthur D Little Japan估算,汽油車和純電動汽車等加起來的汽車産業的附加價值(毛利)到2030年預計達到360萬億日元,比2019年(209萬億日元)增加約150萬億日元。不過,觀察構成可以發現,相對於出行服務的61萬億日元,零部件為31萬億日元,組裝為5萬億日元。零部件需求大幅增長的是電動相關領域等一部分。

管理諮詢公司羅蘭貝格的負責人山本和一預測稱「策劃能力高的企業將掌握主導權」。在從上游到下游有各種企業涉足的分工時代,如何開發出新的零部件和服務更加受到考驗。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)渡邊直樹、福富隼太郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。