亞洲綠氫項目扎堆,全球能源企業競相行動

2022/12/20

在亞太地區,製造時不排放二氧化碳的「綠氫」的生産基地項目相繼啟動。世界最大海上風力運營商Orsted (丹麥)已討論涉足。歐美石油巨頭也決定參與相關項目。綠氫是新一代能源的首選,來自發電燃料等的需求正在提高。雖然可再生能源普及的歐洲領跑,但亞洲也將為推進生産而採取行動。

|

| Orsted是海上風力發電領域的世界最大廠商(丹麥) |

在Orsted領導亞太區部門的Pia Christensen接受日本經濟新聞(中文版:日經中文網)的採訪表示「綠氫的生産基地此前集中於歐洲,但在不遠的將來,將在亞洲推進同樣的行動」。

設想面向煉鋼

Orsted於2021年與南韓鋼鐵企業浦項製鐵(POSCO)就海上風力業務合作達成協定。雙方為了推進綠氫製造也已啟動商業化調查,似乎設想面向以氫能替代煤炭的「氫氣煉鐵」進行供貨等。

該公司在丹麥涉足利用以海上風力産生的電力使水分解、製造綠氫的業務。以北海為中心,運營多個項目,將在亞洲應用相關經驗。

歐美大型石油企業也將參與亞太地區的氯氫製造項目。英國石油(BP)已向澳大利亞最大規模項目「亞洲可再生能源中心(Asian Renewable Energy Hub)」出資40.5%,成為最大股東。計劃最多每年製造約160萬噸綠氫,BP力爭在氫能領域獲得全球份額的10%。

|

美國雪佛龍(Chevron)也攜手印度尼西亞石油大企業印尼國家石油公司(Pertamina)和新加坡政府旗下綜合性企業吉寶集團(KEPPEL Corporation),開始調查在東南亞通過地熱發電獲得的電力來製造綠氫的可行性。計劃將來每年生産8萬~16萬噸。

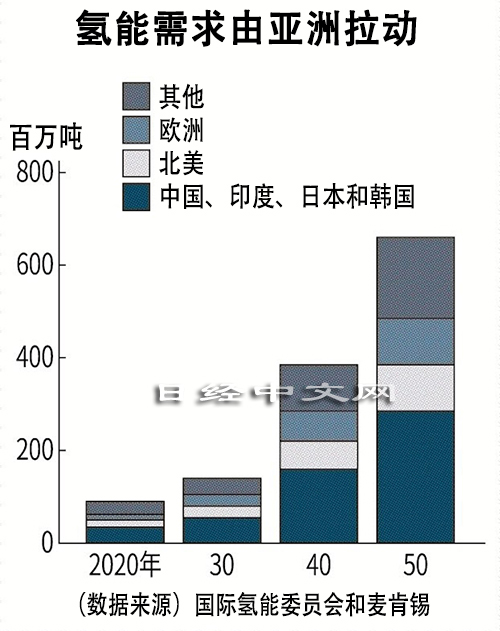

亞洲四國佔全球需求的4成

氫能目前被用於石油精煉等,但今後隨著擺脫化石燃料,用於發電的情況將增加。在製造業基地聚集的亞洲,來自氫氣煉鐵和汽車等製造業的需求也將激增。

由150多家全球企業組成的「國際氫能委員會」和美國麥肯錫(McKinsey&Company)發佈的報告顯示,到2050年,氫能需求僅中國、印度、日本和南韓等4個國家就將達到2億8500萬噸,佔世界的43%。著眼於亞洲爭奪戰,全球能源企業已展開行動。

|

作為世界最大的氫需求國,中國尋求在綠氫領域掌握主導權。中國石油化工將建設年産2萬噸的製造工廠,大規模項目在各地啟動。另外,能確保廣闊的土地和豐富日照量、且能低價採購可再生能源的印度也相繼啟動大規模項目。

亞太地區的綠氫生産擴大將給日本帶來東風。據國際可再生能源機構(IRENA)統計,在大規模生産項目接連不斷的澳大利亞和印度,到2050年的氫製造成本有望降至每公斤0.7美元。

在日本,氫的製造成本最低也需要約2.5美元。進口更加便宜,日本的綠氫普及也將加速。

日本的商社將著手取得權益。三井物産將參與法國大型電力企業Engie在澳大利亞規劃的綠氫製造項目。打算向Engie旗下的實業公司出資28%,自2024年投産。三菱商事也將攜手印尼國家石油公司等,力爭在印度尼西亞建設生産基地。

如果作為新一代燃料而被看好的氫的採購成本高於其他國家,將導致製造業的國際競爭力下降。在德國,官民攜手向能夠低價製造氫的國家的項目出資、多家企業合作簽署採購合同等構想已經啟動。

此前,日本官民攜手在石油和液化天然氣(LNG)領域獲得大型權益。為了維持産業競爭力,在綠氫領域,官民合作也將變得不可或缺。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)外山尚之

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。