全球半導體供給8成依賴亞洲

2021/05/03

全球半導體供應鏈的風險無法消除。由於汽車生産的快速恢復以及自然災害和事故的增加,半導體持續處於短缺狀態。對於供應問題越來越不安的主要國家開始讓半導體生産回歸本國,但生産效率低下等副作用也難以避免。

進入2021年後,由於美國德克薩斯州的寒潮和日本瑞薩電子的火災,半導體工廠相繼停産。有觀點指出,因半導體短缺導致的汽車減産規模可能達到240萬輛,約佔2021年全球汽車預期産量的3%。

|

除汽車外,半導體還被廣泛應用於多種産品。如果半導體供應鏈中斷,影響將會很大。但半導體供應鏈的脆弱之處相繼暴露出來,背後有一些半導體特有的因素。

第一是生産基地集中。在截至2019年的20年裏,世界半導體出口量中,台灣、南韓、中國大陸等亞洲地區的出口量從5成增長到8成。另一方面,日美歐的比例從5成下降到不足2成。如果生産基地集中,面對自然災害和地緣政治風險等的能力將會減弱。

|

| 資料圖 |

半導體行業的水準分工也加快了生産集中。為了抑制鉅額投資,日美歐的廠商已經把部分生産外包給台積電等代工企業。台灣、南韓、中國大陸在半導體代工領域佔據8成份額。

半導體工廠大型化也是一個風險因素。如果大型工廠停止生産,影響將會很大。與2009年相比,台灣、南韓的單個工廠的生産能力增至約2倍,日本也增至1.4倍。

除了供貨量增加外,半導體廠商重組導致的工廠合併也使工廠規模擴大。現在的瑞薩電子由NEC、日立製作所、三菱電機的半導體部門整合而成,該公司把日本國內22家工廠(2011年數據)合併為9家。本次由於火災而暫時停産的工廠是車載微電腦的生産工廠,必將導致汽車廠商減産。

由於供應不穩,各國對半導體的採購風險變得越來越敏感。原因是供應越來越依賴海外,各國對自身的生産能力抱有不安。

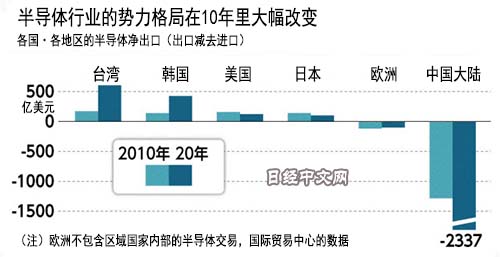

比較2010年和2020年的各國半導體凈出口額(半導體出口與進口之間的差額),在加速推進海外代工的美國,半導體進口增加,凈出口減少。在日本,進口趨於穩定,但出口下降,凈出口減少。相反,台灣、南韓持續進行大規模投資,凈出口大幅增長。

|

另一方面,歐洲的半導體工廠很少,持續處於凈進口(半導體進口大於出口)狀態。在中國大陸,汽車和家電等各種産品的組裝工廠集中,增加了半導體進口。在過去10年裏,中國的半導體凈進口額增至約2倍。

在中美競爭中,中國大陸的半導體凈進口可能成為重大弱點。中國大陸已提出把半導體自給率到2025年提高到70%的目標,正在加緊應對。

如果僅觀察半導體,雖然日本和美國處於凈出口的狀態,但日美從中國大陸進口的手機和電腦等IT設備裏大量搭載了台灣、南韓生産的半導體。實際上,日本和美國對於台灣、南韓的半導體依賴正在迅速提升。

英特爾的CEO帕特·季辛吉表示,「最先進半導體的生産偏重於東亞,需要保持平衡」。英特爾在美國亞利桑那州新建生産工廠等,也出現了半導體生産重返美國的動向。歐洲將提升自身在下一代半導體領域的份額,日本也計劃在國內建立先進的半導體工廠。

半導體行業通過供應鏈全球化和工廠大規模化來追求效率,但也會帶來供給過剩等未來新風險的萌芽。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)林英樹 真鍋和也 龍元秀明

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。