日本醫藥存在感下降

2021/12/21

日本醫藥品的存在感正在下降。源自日本的劃時代新藥減少,自2000年代後半起不斷擴大的醫藥品的貿易逆差額預計在2021年首次超過3萬億日元。即便從新冠病毒來看,日本國産疫苗的開發也顯得遲緩,正在依賴進口。在醫藥品的開發方面,競爭力的源泉正從化合物的合成轉向生物醫藥研發。沒能及時跟上技術轉變的日本的「醫藥品的落敗」還將給醫療制度投下陰影。

|

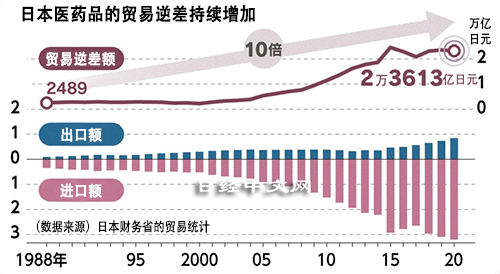

日本醫藥品的貿易逆差額開始擴大是在約15年前。日本財務省的貿易統計顯示,醫藥品的貿易逆差最近連續6年超過2萬億日元。

日本醫藥品的2020年的貿易逆差為2.3613萬億日元。規模接近包括智慧手機在內的通信産品的逆差(約2.5萬億日元)。這也相當於抵消了支撐日本整體的汽車和電子零部件的貿易順差。

新冠疫苗更是給這樣的狀況雪上加霜。2021年1~10月,日本的疫苗進口額與上年同期相比以10倍以上的幅度增加。全年貿易逆差額或超過3萬億日元。

|

| 資料圖 |

日本陷入醫藥品貿易逆差的原因有2個。其一是日本企業將生産基地轉移至海外。但更成問題的是另一個原因,那就是日本企業的醫藥品研發能力的下降。

日本曾擁有與歐美比肩的新藥研發基地。2000年在全球銷售額排名前列的20個品類的醫藥品中,日本企業開發的有3種,包括三共(現為第一三共)的高脂血症治療藥、武田藥品工業的抗潰瘍藥等。但到了2020年,據來自美國醫藥諮詢公司艾昆緯(IQVIA)的數據,前20中僅剩下小野藥品工業的癌症免疫藥「Opdivo"(歐狄沃)這一種。

日本一直擅長通過化學方式改變植物和動物等具備的化合物合成低分子藥物。具有匠人氣質的日本研究人員腳踏實地進行改良,推進開發。從中還誕生了8名諾貝爾化學獎的獲獎者。

|

然而,進入21世紀後,主流從低分子藥物轉向生物醫藥研發。與疾病致病分子緊密結合的抗體醫藥的效果更強。這些藥物開始能治療癌症和自身免疫疾病等。不過藥價昂貴,全年使用費超過1000萬日元的抗體藥物也並不少見。

此前擅長低分子藥物的日本企業在生物醫藥研發領域行動遲緩。捲土重來也並非易事。生物醫藥研發領域廣泛,不僅需要尖端技術,還需要資金,但日本企業的研發費用少於歐美企業。

QUICK FactSet的數據顯示,根據大型製藥企業的5年研發費用在多大程度上推動隨後5年研發費用和EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)增加,觀察各企業研發效率的高低,在前20家企業中,日本企業只有2家。

實現新冠病毒治療藥「Remdesivir(瑞德西韋)」實用化的美國吉利德科學(Gilead Sciences)在5年裏賺到了之前5年的8倍以上。另外,在生物醫藥研發領域具有優勢的美國艾伯維(AbbVie)和美國渤健(Biogen)也超過5倍。日本企業在金額和效率上都顯得遜色。

|

隨著新藥研發的難度提高,産業界和學校的合作變得重要。歐美以大學的尖端研究成果為基礎,由初創企業創業。然後經過初期的臨床試驗後,由大型製藥企業實施收購、推進實用化的案例很多。投資者提供資金支援,形成良性循環。日本的投資者基礎薄弱,發揮橋樑作用的初創企業也沒有發展起來。

艾昆緯的數據顯示,2020年日本醫藥品市場規模為10萬3717億日元。隨著生物醫藥的研發成為主流,日本在高價醫藥品方面依賴進口的話,貿易逆差將進一步膨脹。

日本在新冠病毒疫苗審批方面遲緩、美國則通過緊急使用等實現批准,還有在臨床試驗數據的利用方面都存在課題。不僅是企業需要通過重組提升資金實力,作為日本政府也應構建容易發展研發和創製新藥的機制,否則日本醫療制度本身有可能受到動搖。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)草鹽拓郎、山田航平

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。