日本諾獎獲獎潮的背後

2019/10/10

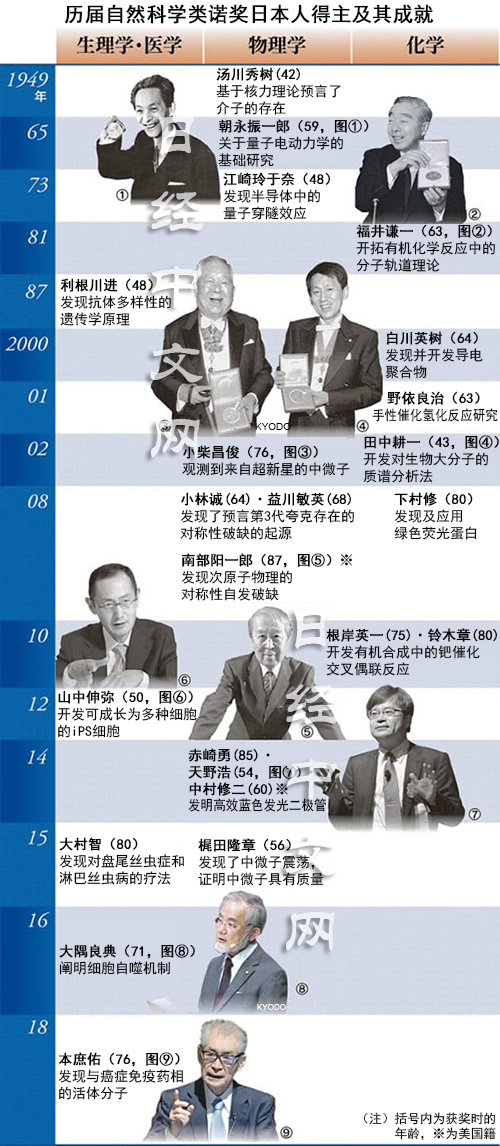

2001年之後自然科學領域的日本人諾貝爾獎獲得者包括美國籍的南部陽一郎和中村修二在內,隨著此次吉野彰的獲獎,到2019年共計達到18人。雖然與超過60人的美國還有很大差距,但是超過了英法德等國,位居世界第二。從基礎科學到應用工程,日本人在廣泛領域獲獎,顯示出日本的深厚實力。

在湯川秀樹(物理學獎)1949年獲諾貝獎後的約50年間,自然科學領域3個獎項的日本人獲得者只有5人。但是以2000年因開發通過電氣的高分子而獲得化學獎的白川英樹為開端,日本迎來了「諾獎熱潮」時代。

|

2001年研究催化劑的野依良治(化學獎)、2002年開發出蛋白質分析手法的田中耕一(化學獎)和研究基本粒子的小柴昌俊(物理學獎)接連獲獎。

在基本粒子研究方面,日本研究者獲得的評價尤其高。2008年探究宇宙誕生之謎的小林誠和益川敏英與南部共同獲得物理學獎。2015年發現基本粒子中微子有品質的梶田隆章也獲得諾獎。

有機合成也是日本擅長的領域,有多人獲獎。繼野依良治之後,2010年開發出各種各樣工業原料化學合成法的鈴木章和根岸英一獲得化學獎。此外還有多位研究者成為諾貝爾獎候選人。

近年來生理學或醫學獎也相繼有日本人獲得。自利根川進在1987年獲得該獎後,日本人的獲獎中斷了一段時間,不過2012年開發出iPS細胞的山中伸彌獲獎。2015年發現寄生蟲疾病治療法的大村智、2016年發現細胞自噬機制的大隅良典也獲得了這一獎項。

2018年憑藉利用人體免疫機制對抗癌症,有助於癌症免疫療法實現的成果,本庶佑獲得該獎。

日本科學研究的水準隨著二戰後的經濟增長而提升,取得了輝煌的成果。目前還有很多尚未當選諾貝爾獎的研究成果,不少觀點認為未來一段時間日本人將繼續獲獎。但是,最終這一獲獎潮存在停下的風險。

關於被視為研究活動指標的科學論文數量,日本文部科學省科學技術與學術政策研究所發佈的排名顯示,日本在1995~1997年僅次於美國位居世界第2,但是近年來下滑至第5位。一方面,中國則從第11位上升至第2位。以中美為中心,眾多國家為促進技術創新,正大力開展科學研究,在此背景下,面臨財政困難和人口減少問題的日本政府的研發投資增長放緩。

從過去的情況來看,獲得諾獎的成果多為研究者在25至45歲時期取得。一方面,目前在日本的大學和研究機構,對於20~39歲的年輕研究者大多採用任期聘用制。為了追求短期的成果,難以挑戰大膽的想法,或不能踏踏實實地進行基礎研究。力爭取得博士學位的學生也在2003年達到峰值後轉為下滑,日本的科學實力衰退正在顯現。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。