日本企業的生物識別技術領跑世界

2020/07/16

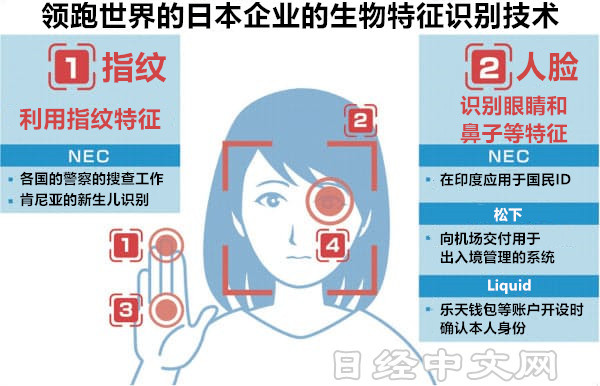

利用人體的各個部位鎖定個人的生物特徵識別技術正在不斷進步。以新興市場國家為中心,相關技術不斷得到越來越廣泛的利用,而在技術實力上領先的是NEC和富士通等日本企業。生物識別技術還作為應對新型冠狀病毒疫情的對策受到關注。要實現進一步的飛躍,如何解決構建盈利模式和兼顧隱私保護等長期課題變得不可或缺。

|

印度是擁有約14億人的世界第2的人口大國。在4月的新冠病毒疫情期間,在短短1周內,該國政府就啟動了補助金的發放,這悄悄地引起了外界的關注。

使現金的順利發放成為可能的是可以準確掌握個人資訊的「國民ID」。該ID通過分別錄入的面部、指紋和虹膜等生物特徵資訊對個人進行識別。支撐這套識別體系的正是NEC的生物特徵識別技術。

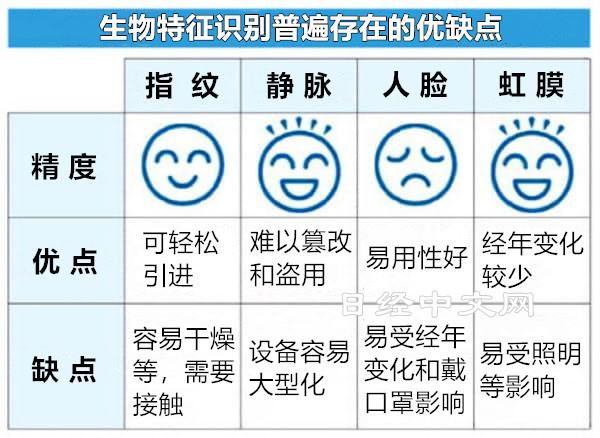

NEC的生物特徵識別技術通過結合面部和指紋等多種生物資訊,使得出現錯誤的可能性也相應降低。

即使是作為其中之一的人臉識別,在識別1200萬人的圖像之際的出錯率也僅為0.5%。通過採用基於人工智慧(AI)的深度學習等最尖端技術,提高了準確度。在應對人臉的經年變化方面具有優勢,在美國的準確度評估測試中,多次奪得世界第1。

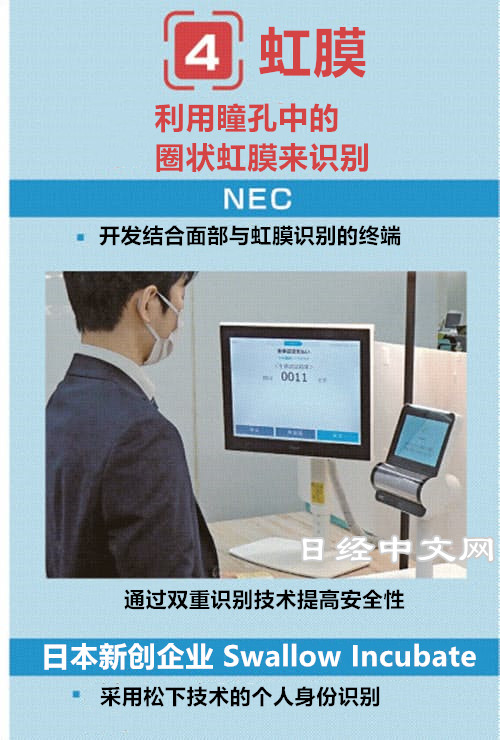

NEC最近開發的終端的特點是可瞬間全面讀取人臉和左右的虹膜。做出錯誤判斷的可能性在100億分之1以下。

在該公司領銜負責人臉識別技術開發的研究員今岡仁充滿自信地稱,「如今達到能對全體國民進行識別的水準。作為社會基礎設施,有可能不斷應用於所有場景」。

直到不久前,生物特徵識別的用途還僅限於警察的搜查、出入室管理和個人電腦登陸時的身份驗證等。不過隨著準確度和易用性的提高,以海外為中心,在不允許出錯的金融結算等各種生活場景,積極利用的情況正在增加。

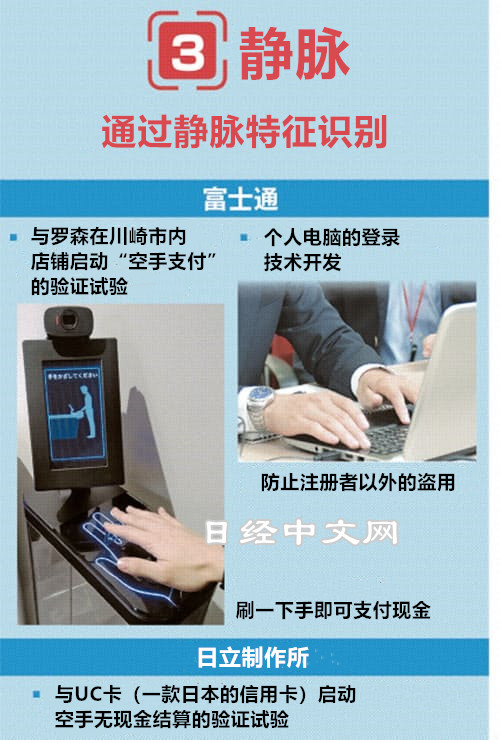

富士通涉足的基於手掌靜脈的生物特徵識別在世界60個國家有9400萬人利用。該技術可以通過體內的靜脈特徵鎖定個人,不易被盜,同時準確度也很高。開發之初體積很大的驗證用終端如今也縮小為500日元硬幣大小。

|

這種靜脈識別在巴西被用於防止養老金的違規領取,在美國被應用於保險理賠時的身份驗證。

生物特徵識別技術原本從指紋識別開始,日本企業率先在世界上推進開發,可以説是日企的看家本領之一。

|

NEC具有約50年的研究歷史。1980年代美國的州警察在調查中採用指紋識別,隨後有效性開始廣為人知,相關技術傳至世界各地。NEC還擁有通過語音和耳道形狀來對個人進行識別的技術。擁有多種生物識別技術的企業在全世界被認為也只有寥寥幾家。

即便是專注於靜脈識別技術的富士通一直以來也是搶在其他企業之前開髮指紋識別的領跑者。松下和日立製作所等也在採用較高精度的識別技術的終端開發等方面取得成功。

不過,如今AI的通用化迅速推進,這也帶來了眾多新競爭者。即使是在「過去被稱為(準確度較低、毫無作用的)廉價技術」(今岡)的人臉識別技術領域,海外的新興企業也在崛起。參加2018年美國評估測試的企業和團體數從上次的16個大幅增至49個。除了中國和俄羅斯之外,亞洲地區的涉足企業也在增加。

|

面對這種趨勢,各企業開始開發生物特徵識別的加密技術等。各企業開始瞄準的不是高速但低品質的普及,而是推進確保安全性、進行細緻説明的措施。

指紋和靜脈等生物特徵識別技術雖然已開始應用於ATM(自動取款機)和個人電腦等眾多産品,但收益性依然很低也是課題。

原因是,僅憑銷售産品本身的商業模式,很可能被捲入價格競爭。事實上,美國蘋果的智慧手機「iPhone」的人臉識別並未採用日本企業的技術,僅憑技術實力難以取得商業上的勝利也是實情。

為此,富士通Frontech於4月收購了涉足生物特徵識別應用等的美國企業。從單純銷售感測器等的商業模式轉向了涉足系統整體的戰略。

在生物特徵識別的普及過程中,成為最大障礙的是兼顧隱私保護。在開發和應用相關技術之際,一直伴隨著如何保護獨一無二的終極個人資訊等的討論。由於對監視社會的助長也令人擔憂,以日本和歐美的已開發國家為中心,抵觸感根深蒂固。

不過,NEC受益於新冠疫情推高的「非接觸」需求,力爭到2020年度通過生物特徵識別實現2000億日元營業收入。NEC社長新野隆表示「(今後)非接觸將變得理所當然」。

如何兼顧個人隱私並創造有助於生活等的新利用場景?在掌握先進的技術實力的同時,日本企業靈活的想像力也受到考驗。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)企業報道部 水口二季

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。