「隼鳥2號」幕後開拓者的故事

2020/12/06

12月6日,日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的小行星探測器隼鳥2號將結束長達6年的太空之旅返回地球圈。在日本的技術實力再次獲得全球肯定的情況下,日本技術人員已經把目光投向了「宇宙大航海時代」。圍繞航太産業,美國特斯拉等新興企業和中國、印度等大國正在崛起,在這樣的背景下,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)採訪了日本開拓者在該領域發起的挑戰。

|

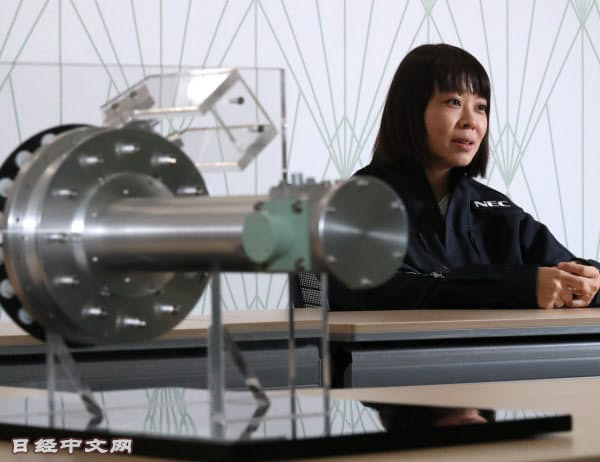

| NEC的碓井美由紀進入公司的第3年開始負責對隼鳥2號起到支撐作用的引擎的開發工作(前面為離子引擎模型) |

「一直到最後都是個‘好孩子’」,9月,在視作親生孩子的小行星探測器隼鳥2號即將結束漫長的太空之旅之際,NEC宇宙系統事業部的女主任碓井美由紀(36歲)的臉上露出了放心的表情。支撐隼鳥2號完成52億公里穩定飛行的核心部件是「離子引擎」,這是隼鳥1號搭載的電推進引擎的一種。

碓井美由紀2008年進入NEC,一直從事離子引擎的開發工作。2010年隼鳥1號返回地球後,其後繼機型受到期待,在這樣的情況下,NEC將領導新一代離子引擎開發工作的重任交給了自研究生時期開始進行研究、入職第3年的碓井。碓井在回顧當時的心情時表示「覺得是沾著‘隼鳥’和各位前輩的光」。

早在小學5年級時,碓井美由紀就十分崇拜日本第一位女太空人向井千秋。出於對航太夢的執著追求,她報考了東京大學研究所,在那裏遇到了現為日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)宇宙科學研究所所長的國中均教授,從此與離子引擎結下不解之緣。

女主任的煩惱

當時,作為NEC第一代離子引擎開發工作指揮者的堀內康男也經常出入國中教授的研究室,因此與碓井有所交流。入職NEC「可以繼續進行研究」,堀內給了碓井這樣的建議。於是碓井順理成章地進入了NEC工作。

本以為可以在公司一直埋頭於技術開發,但這一願望很快落空。進入NEC的第3年,碓井開始主導開發,而新一代離子引擎正著眼於實現實用化和商用化。當時,堀內已離開部門,沒有一位員工比碓井更了解離子引擎。除了在技術方面承擔著重要責任,她還要忙於成本管理和品質保證等自己不熟悉的工作。

一天,本來已經為工作上的落差而煩惱不已的碓井與當時的上司因為在開發推進方法上存在分歧而大吵了一架。雖然很窩心,但項目無法取得進展。她説,「(從那件事)深切地感受到獨自一人苦惱于技術開發也行不通」。原本不願意為技術以外的工作花費時間的想法突然發生了改變。

NEC利用作為公司「祖業」的通信技術等引領日本的航太産業,2020年春季實現了對越南出口,達成了一直以來的對海外出口的夙願。不過,航太産業並不是量産型業務,根據訂單情況,每年銷售額會相差懸殊,因此「很難掌控」(NEC高管)。

NEC航太領域的年銷售額在500億日元左右,對預計達到3萬300億日元的2020財年(截至2021年3月)合併銷售額的貢獻度並不大。碓井眼下的課題是如何使航太業務實現穩定收益、以及如何培養接班人。

碓井還是兩個孩子的母親,每天都要在巧妙安排時間的基礎上投身工作。每到意志消沉的時候,她都會想想向井的話,來激勵自己。她評價自己的性格屬於「為困難而發奮型」。有時有人會指出航太領域難以轉化成利潤,而碓井卻表示「我不會讓他們一直這樣説下去的」。

「門外漢」成為優勢

NEC還有一位技術人員期待著隼鳥2號的返回。他就是益田哲也(33歲)。益田2011年進入NEC,參與隼鳥2號的系統設計和運用工作。圍繞隼鳥2號的發射和在小行星上的著陸任務,他與JAXA配合,準備了嚴密的流程規範等。

|

| 益田是進入NEC後從零開始學習隼鳥2號系統的 |

益田學生時代學的是跟航太沒有直接關係的控制工程。求職的時候,他突然想從事航太方面的工作。進入NEC後,也是從零開始學習隼鳥2號的系統。

屬於不受制於部分專業知識的「門外漢」也成為他的優勢。益田的任務是聽取客戶JAXA的想法,深挖他們真正想做的事情。有時也做協調工作,他説「讓周圍實現他們想要實現的願望是我工作的意義所在」。

在隼鳥2號12月返回之前,益田連續很多天都惴惴不安。他説「將參與第一代隼鳥號研發的很多相關人員的想法最終變為成果的正是其中的運用工作」。他表示,給自己帶來精神上支援的是老一輩研究員們爭先恐後地跑到螢幕前的場景。嚮往太空的童心與堅持不懈的態度讓他增強了對工作的自信。

像航太這樣的大型業務不會一直都有。益田表示「希望打造傳承給後代的局面」。與此同時,他也正為追求夢寐以求的新局面,瞄準了隼鳥2號之後。

下個目標是火星衛星

探測器從天體帶回物質的「取樣返回」發展成可以稱為日本看家本領的技術,在此背景下,第3輪項目也已正式啟動。下一個目的地是火星的衛星火衛一 (Phobos)。在火星衛星探測計劃「MMX」中,負責沙石採樣裝置開發的是日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的主任研究開發員澤田弘崇(44歲)。

澤田目前身在澳大利亞南部的烏梅拉地區。雖然新冠疫情導致前往海外受到限制,但即將返回地球的小行星探測器隼鳥2號要把密封艙投向烏梅拉的沙漠,澤田作為密封艙回收團隊的成員而通過特例入境。澤田在隼鳥2號項目中也負責開發樣品採集裝置,對澤田來説,他的工作要持續到將密封艙順利帶回日本。

|

| 2019年7月,隼鳥2號第2次著陸後,澤田(右)在控制室露出笑容(JAXA提供) |

密封艙進入大氣層,打開降落傘,到著陸為止要經受振動和衝擊,這種情況下能否充分保持密閉?密封艙在反覆進行通過捶打來確認性能的試驗和試製,經過近2年的不斷摸索之後完成。儘管如此,澤田透露心境稱「在打開密封艙之前,不安的心情不會消失」。

瞄準火星的衛星火衛一的MMX計劃也充滿挑戰。計劃的一大目的是弄清火星的衛星火衛一和火衛二 (Deimos)是如何誕生和構成的。這個問題有兩種有力假説。其一是捕獲説,認為遙遠的小行星飛來後被火星重力捕獲,其二是大撞擊説,認為火星與小行星等相撞、火星等的碎片匯聚形成兩顆衛星。

計劃採集足夠數量的沙石,分析其成分,以弄清兩個假説的正確與否。在MMX計劃中,一次採集的沙石的分量目標為10克以上。這一數值是隼鳥2號(目標0.1克以上)的100倍以上,要求較高。將最大限度地承繼隼鳥號和隼鳥2號積累的技術,但也需要新技術。

隼鳥號系列的樣品採集裝置的機制是,只要尖端碰觸地表,就從內部發射小彈丸,然後回收飛起的沙子和岩石。這種操作僅在極短的一瞬間著陸,而MMX的探測器則計劃借助4只腳在火衛一上著陸,停留數小時。

新採用的裝置是將名為「Corer機構」的雙層筒狀裝置和機械臂結合起來。採樣時刺入地表,以內側的裝入並筒取走沙石等樣品。將「Corer機構」安裝在機械臂的頂端,移動至目標地點,在採樣後移動至探測器的內部,收納于其中。

關於火衛一上的沙石的大小和性質如何,無人知曉準確答案。為了讓「Corer機構」能刺入2釐米以上的足夠深度,反覆通過各種直徑的沙子進行了試驗。

目前終於確定了基本設計,製造了試製機。此外,機械臂試製機此前曾在輕而堅固的設計方面遇到困難,現在據悉有望在2020年度內完成。MMX預定於2024年9月發射。雖然還有近4年時間,但已經是辛勞不斷。澤田表示「這種辛勞可能要持續到發射」。

隼鳥號系列和太空帆船「伊卡洛斯」(IKAROS)號(注:世界第一艘同時利用太陽能電力和光子反推力進行星際旅行的太陽帆宇宙飛船)憑藉日本自主的技術震驚了世界。在其他國家當中,美國國家航空航太局(NASA)向木星、土星以及太陽系之外發射了探測器,中國和印度也將積極推進太空探測。但僅在距離方面競爭的話缺乏意義,也不符合日本的特點。

澤田心中描繪的是從比火星更為遙遠的星球取樣返回。這將是僅單程就需要10年甚至20年、探測器不會在澤田退休前返回的宏大任務。澤田表示,「雖然感到有些失落,但能實現會更加高興」。通過MMX積累的技術也將成為邁向「宇宙大航海」的基石。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)水口二季、越川智瑛

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。