日本第一三共在新型ADC抗癌藥上領跑世界

2023/03/29

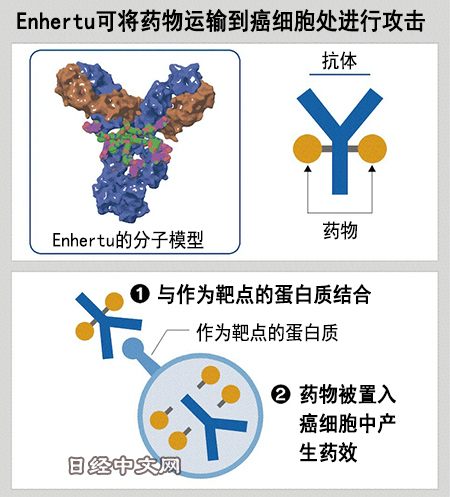

全球製藥企業均在競相開發採用抗體藥物偶聯物(ADC)技術的新型抗癌藥。由於這種藥物只精準滅殺癌細胞,因此被認為療效比現有抗癌藥好。處於領跑地位的日本第一三共繼現有抗癌藥「Enhertu」之後,最早2023年度將在美國提交兩種候選新藥的審批申請。衛材、輝瑞等日本國內外大型製藥企業也涉足了新藥開發業務。

第一三共2020年使治療乳腺癌等癌症的新藥Enhertu實用化。在全球超過30個國家和地區成為處方藥。由於收益有望擴大,該公司的總市值(3月24日)突破9萬億日元,成為其在日本國內製藥領域首位的原動力。

|

繼Enhertu之後,第一三共又推進了ADC新藥開發。計劃2023年度以肺癌為對象提交「Dato-DXd」和「HER3-DXd」兩種藥物的審批申請。如果目前正在實施的臨床試驗的數據顯示出良好結果,將首先在美國提交審批申請,隨後在日本和歐洲實現實用化。

瞄準多種癌症

ADC是只要改變抗體或藥物,就能滅殺其他癌細胞的技術。第一三共開發的兩種候選新藥也是在現有Enhertu的基礎上改換目標來實現的。為了把治療對象擴大到乳腺癌、胃癌等的臨床試驗也在推進之中。

第一三共還在大力研發4種候選抗癌藥。計劃2021財年(截至2022年3月)~2025財年(截至2026年3月)在研發上投資1.5萬億日元,其中大半將用於ADC抗癌藥。

|

| 第一三共的研發人員在研究癌症 |

該公司還在大力發展海外業務。Enhertu及Dato-DXd由其與英國阿斯利康(AstraZeneca)共同開發和銷售,HER3-DXd由第一三共獨自開發。社長真鍋淳幹勁十足地表示:「我們在癌症領域積累了很多技術經驗,希望依靠自己的力量開展業務,並實現利潤最大化」。

第一三共的Enhertu可精準滅殺表面有「HER2」蛋白質的癌細胞。可以攜帶兩倍於傳統ADC抗癌藥的藥物,療效較高。在臨床試驗中,使用Enhertu的乳腺癌患者的癌症無進展期中位數為28.8個月,是另一種ADC抗癌藥Kadcyla(6.8個月)的4倍。

全球企業競相開發

作為對化療無效的患者實施的二次治療,日本乳腺癌學會的《診療指南》2022年將Enhertu列為標準療法。而且Enhertu對佔乳腺癌患者一半的HER2低表達患者同樣有效,相關數據在學會上公佈後,引發了廣泛關注。

預計Enhertu的2022財年(截至2023年3月)銷售額為上財年的約3倍,達到2509億日元。英國Evaluate預測稱,到2028年銷售額將增至61億美元。

ADC的開發競爭日趨激烈。在日本國內,安斯泰來製藥2019年推出了治療尿路上皮癌的藥物「Padcev」,頂峰時期的年銷售額有望最多達到4000億日元。2022年開始與美國生物企業就新藥研發展開合作。

|

| 第一三共的Enhertu由抗體和殺死癌細胞的藥物組成 |

衛材在2021年針對自主研發的卵巢癌等的候選新藥,與美國百時美施貴寶(Bristol Myers Squibb)就開發和銷售展開合作。根據合同和實用化狀況,最多將獲得31億美元,預定在日美推進初期臨床試驗。此外,中外製藥的社長奧田修也表示,「通過外部合作獲得ADC技術也提上議事日程」。

在海外,鉅額併購正在推進。輝瑞3月中旬宣佈斥資430億美元收購在ADC技術方面具有優勢的美國Seagen Inc。此外,美國吉利德科學(Gilead Sciences)以210億美元收購了擁有ADC候選新藥的美國生物企業,並使有效治療方法較少的「三陰性乳腺癌」新藥實現實用化。

Evaluate的數據顯示,預計ADC藥物的全球市場到2028年將擴大至322億美元,達到約2022年的3倍。高於抗癌藥物整體增長率的2倍。

但ADC的實用化並不容易。這是因為需要同時具備處理抗體的生物藥物技術經驗、以及化學合成的小分子藥物的技術經驗。連接抗體和藥物的「連接子(Linker)」的合成技術被認為是關鍵。熟悉製藥行業的德勤集團合夥人大川康宏表示,「為獲取生産技術和新藥研發的專業性等外部技術,需要推進戰略投資」。

第一三共不斷研發止痛藥「樂松(LOXONIN)」等的化學合成技術,推動了新藥的開發。此外,與癌症領域實力強大的阿斯利康的合作也為研發和銷售增長做出了貢獻。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)齋藤萌

▼抗體藥物偶聯物(ADC)

是將與癌細胞結合的抗體和藥物結合起來的複合物。抗體精確地把藥物運送到體內的癌細胞,高於傳統抗癌藥物的效果受到期待。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。