盤點安倍外交(上)不轉的「中日互惠」齒輪

2016/08/31

日本首相安倍晉三的外交季節已經到來。在梅開二度上台執政的約3年零8個月的時間裏,安倍在擅長的外交領域取得了一定成果,但仍存在某些課題。日經中文網盤點一下安倍外交的現狀。

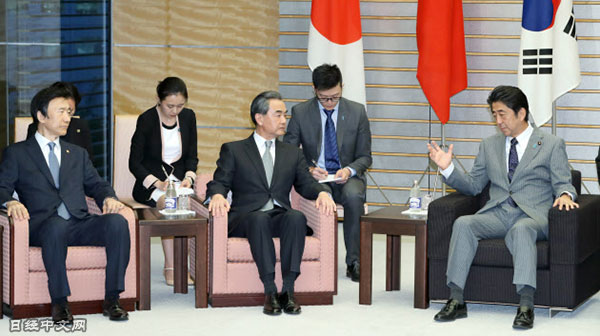

「3國相互合作對保持地區的和平與穩定至關重要」,時隔5年在日本舉行中日韓外長會談之後,安倍8月24日在首相官邸會見了中國外交部長王毅、南韓外長尹炳世。安倍對構建與周邊國家的關係顯示出自信。

「俯瞰地球儀的外交」

不過在之前的中日外長會談上,日本外相岸田文雄和中國外長王毅最開始在媒體前一言未發。這是「雙方事前協調的結果」,日本外務省相關人士這樣表示。此外,中國總理李克強8月25日與日本國家安全保障局局長谷內正太郎會談時表示,「中日關係出現改善勢頭,但仍然十分脆弱」。

安倍就任之初,就意識到轉換中國佔優勢的東亞平衡。為了拉攏此前在歷史問題上與中國保持一致步調的南韓,日本首先與美國加強了關係,借此推動與南韓改善關係。

2015年12月圍繞慰安婦問題的日韓協議就是成果之一。安倍不顧日本國內根深蒂固的反對意見,決定向援助原慰安婦的南韓財團提供10億日元資金。安倍的實用主義外交推動與南韓的和解姿態。但安倍最初曾試圖首先向中國顯示出和解姿態,而不是向南韓。

「如果與中國改善關係,南韓自然也會跟隨」。安倍有著在初次執政時期,推動與中國關係改善後帶來與各國關係好轉的成功經驗。在再度執政時的首個施政方針演説中,安倍也提出與中國構建「戰略性互惠關係」的目標。

安倍向中國方面呼籲「即使存在政治摩擦,也希望擴大彼此的共同利益」,致力於構建穩定的雙邊關係。提及對過去戰爭的「反省」和「道歉」的戰後70週年談話、以及終戰紀念日避免參拜靖國神社的姿態,都是顧及中國態度的和解信號。

但安倍誤判的是,尖閣諸島(中國名:釣魚島)相關問題對於中國來説,是超乎想像的難以解決的「刺」。安倍讓歷史問題告一段落、尋求轉向改善關係的意圖最後落空,中國公務船開往東海日本主張的領海的事態至今仍在持續。

安倍在國際社會上加強批評中國,試圖反擊中國在東海的行動。此外,在南海問題上與菲律賓展開合作,推動仲裁庭作出否定中國主權的裁決,也是基於這個原因。

「中國在那個國家都做了哪些事情?」安倍最近聽取外交問題説明之際,詢問中國在第三國活動的情況出現增加。安倍提出的「俯瞰地球儀的外交」可以説就是在世界各地緊盯中國的外交。

日本「入常」的障礙

安倍屬於雙重人格。他説的「改善關係」無法令人相信——據中日有關人士表示,王毅外長在8月上旬召開的會議上,對執拗地主張中國應遵守仲裁裁決的日本顯示出不滿。

但是中國也抓住日本外交的弱點。聯合國安理會因中國態度放棄譴責朝鮮8月3日發射彈道導彈的議案。中國借此向日本宣示,沒有中國的協助日本無法構建對朝鮮包圍網。

為了跨越中國「障礙」,日本的夙願是成為安理會常任理事國。8月27、28兩日在肯亞舉行的非洲開發會議(TICAD)上,安倍與作為聯合國大票倉的非洲各國首腦相繼舉行了會談,尋求各國支援日本成為常任理事國。雖然有聲音表示支援,但無法與擁有否決權的中國保持良好關係,日本難以成為安理會常任理事國。

安倍在非洲開發會議上宣佈了總額300億美元的援助措施。對此中國《環球時報》稱這體現了安倍與中國對抗的想法。日本在非洲項目上與中國展開合作的構想並未取得進展。

中國目前正在關注延長安倍自民黨總裁任期討論的走向。如果中國不得不與安倍面對面,這一討論的結果也無法忽視。

9月在中國召開二十國集團(G20)首腦會議期間,中國國家主席習近平預計與安倍時隔約1年半再次舉行會談。不過只要中日之間的對話是「缺乏信賴的對話」(中日外交相關人士),經濟合作的機會也有可能成為單純的博弈舞臺。中日之間「互惠」的齒輪能否轉動起來,目前仍難以看清。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

「3國相互合作對保持地區的和平與穩定至關重要」,時隔5年在日本舉行中日韓外長會談之後,安倍8月24日在首相官邸會見了中國外交部長王毅、南韓外長尹炳世。安倍對構建與周邊國家的關係顯示出自信。

|

| 安倍與南韓外長尹炳世(左)、中國外長王毅(中)進行會談(8月24日 首相官邸) |

「俯瞰地球儀的外交」

不過在之前的中日外長會談上,日本外相岸田文雄和中國外長王毅最開始在媒體前一言未發。這是「雙方事前協調的結果」,日本外務省相關人士這樣表示。此外,中國總理李克強8月25日與日本國家安全保障局局長谷內正太郎會談時表示,「中日關係出現改善勢頭,但仍然十分脆弱」。

|

2015年12月圍繞慰安婦問題的日韓協議就是成果之一。安倍不顧日本國內根深蒂固的反對意見,決定向援助原慰安婦的南韓財團提供10億日元資金。安倍的實用主義外交推動與南韓的和解姿態。但安倍最初曾試圖首先向中國顯示出和解姿態,而不是向南韓。

「如果與中國改善關係,南韓自然也會跟隨」。安倍有著在初次執政時期,推動與中國關係改善後帶來與各國關係好轉的成功經驗。在再度執政時的首個施政方針演説中,安倍也提出與中國構建「戰略性互惠關係」的目標。

安倍向中國方面呼籲「即使存在政治摩擦,也希望擴大彼此的共同利益」,致力於構建穩定的雙邊關係。提及對過去戰爭的「反省」和「道歉」的戰後70週年談話、以及終戰紀念日避免參拜靖國神社的姿態,都是顧及中國態度的和解信號。

但安倍誤判的是,尖閣諸島(中國名:釣魚島)相關問題對於中國來説,是超乎想像的難以解決的「刺」。安倍讓歷史問題告一段落、尋求轉向改善關係的意圖最後落空,中國公務船開往東海日本主張的領海的事態至今仍在持續。

安倍在國際社會上加強批評中國,試圖反擊中國在東海的行動。此外,在南海問題上與菲律賓展開合作,推動仲裁庭作出否定中國主權的裁決,也是基於這個原因。

「中國在那個國家都做了哪些事情?」安倍最近聽取外交問題説明之際,詢問中國在第三國活動的情況出現增加。安倍提出的「俯瞰地球儀的外交」可以説就是在世界各地緊盯中國的外交。

日本「入常」的障礙

安倍屬於雙重人格。他説的「改善關係」無法令人相信——據中日有關人士表示,王毅外長在8月上旬召開的會議上,對執拗地主張中國應遵守仲裁裁決的日本顯示出不滿。

但是中國也抓住日本外交的弱點。聯合國安理會因中國態度放棄譴責朝鮮8月3日發射彈道導彈的議案。中國借此向日本宣示,沒有中國的協助日本無法構建對朝鮮包圍網。

為了跨越中國「障礙」,日本的夙願是成為安理會常任理事國。8月27、28兩日在肯亞舉行的非洲開發會議(TICAD)上,安倍與作為聯合國大票倉的非洲各國首腦相繼舉行了會談,尋求各國支援日本成為常任理事國。雖然有聲音表示支援,但無法與擁有否決權的中國保持良好關係,日本難以成為安理會常任理事國。

安倍在非洲開發會議上宣佈了總額300億美元的援助措施。對此中國《環球時報》稱這體現了安倍與中國對抗的想法。日本在非洲項目上與中國展開合作的構想並未取得進展。

中國目前正在關注延長安倍自民黨總裁任期討論的走向。如果中國不得不與安倍面對面,這一討論的結果也無法忽視。

9月在中國召開二十國集團(G20)首腦會議期間,中國國家主席習近平預計與安倍時隔約1年半再次舉行會談。不過只要中日之間的對話是「缺乏信賴的對話」(中日外交相關人士),經濟合作的機會也有可能成為單純的博弈舞臺。中日之間「互惠」的齒輪能否轉動起來,目前仍難以看清。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。