從貿易和投資看中日在東南亞的影響力

2022/05/30

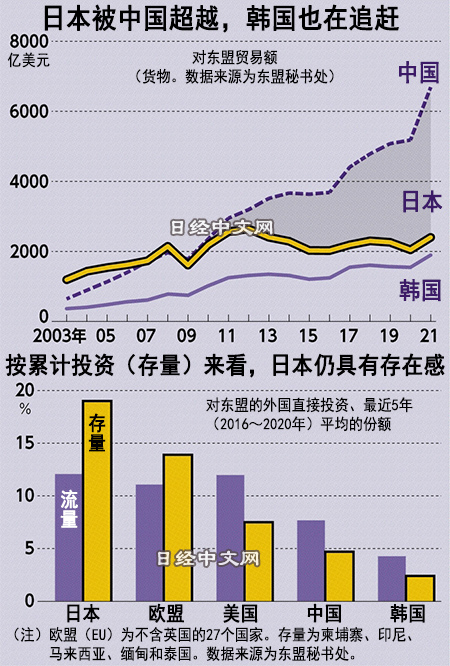

在被視為世界增長中心的東南亞,日本的存在感正在下降。從各國與東盟(ASEAN)的貿易額來看,中國的領先優勢擴大,南韓也在追趕。日本應對新冠疫情的鎖國政策也産生負面影響,存在感正在加速下降。

東盟秘書處的統計顯示,從2003~2021年的對東盟貿易額來看,日本截至2008年與美國爭奪首位寶座,但2009年被中國超過,2021年形成近3倍的差距。2003年日本與東盟的貿易額達到南韓與東盟貿易額的3倍,但目前差距縮小至1.3倍。

日本對東盟的單年直接投資額(對外直接投資流量)2012年為148.52億美元,在東盟區域內,排在美國之後的第3位,但2020年僅為85.2億美元,降至第6位。

|

日本在東南亞存在感的下降還體現在人員流動上。從亞洲到東盟的訪問人數佔比來看,日本從2012年的16%降至2020年的10%。新冠疫情下被諷刺為鎖國的嚴格檢疫措施也産生影響,日本的政府高官和企業高管出訪減少。

新加坡智庫尤索夫·伊薩克東南亞問題研究所(ISEAS- Yusof Ishak Institute)2019年啟動對東盟成員國有識之士的意識調查。針對最有經濟影響力的國家,回答日本的受訪者的比例2022年僅為2.6%,與2019年的6.2%相比減少,明顯低於排在首位的中國的77%。

另一方面,過去的成績則顯示出不同的一面。在對外直接投資流量方面,即使日本對東盟直接投資的份額下降明顯,但如果按累計投資(存量)的份額來看日本佔19%,仍絕對領先。

日本在二戰後通過經濟合作,為東南亞的國家建設做出貢獻。1999~2019年,日本政府開發援助(ODA)支出凈額的15%投向東盟。中國大多採用以採購本國設備與材料作為條件的附帶條件援助,日本則是無條件援助。

但對日本的過度自信提出告誡的聲音不在少數。亞洲經濟研究所名譽研究員佐藤百合指出,「由於有超過半世紀的深厚紐帶,日本容易認為對東盟來説,日本是特殊的存在’」,「但當地社會每天都在改變,日本也應該重新認知東南亞」。

疫苗外交就是一個例子。日本沒能在本國開發出新冠疫苗,中國向東盟提供5億劑本國製造的新冠疫苗,在德爾塔型毒株肆虐之際帶來了安全感。中國的經濟規模達到日本的3倍,日本難以在「量」上競爭。

「信賴」是日本能夠依靠的優勢。在尤索夫·伊薩克東南亞問題研究所的2022年的調查中,作為「為世界和平、安全與繁榮而做正確的事情」的國家,54%的人選擇日本,高居首位。另一方面,中國為27%。

|

| 資料圖 |

佐藤指出,「東南亞40~50多歲一代在日本品牌和動畫包圍下成長,應在這些人仍具有對日本的信賴的如今採取行動」,對教育界和年輕人的雙向交流寄予厚望。

日本一直以日美同盟為核心展開亞洲外交。在烏克蘭危機令東南亞的地緣政治重要性提高的背景下,日本存在感的下降將削弱外交能力,因此重建對東盟的關係似乎是日本的當務之急。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)地曳航也 雅加達

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。