日經指數重上3萬點背後的日本憂慮

2021/02/17

在2月15日的東京股票市場,日經平均指數自1990年8月的30年半來首次突破3萬點大關。雖然日本企業的盈利能力在經過泡沫破裂後的長期低迷後有所提升,但並未孕育出美國巨大IT企業那樣的高增長型企業。股市在很大程度上是因應對新冠疫情的貨幣和財政政策而被推高。能否提高企業的增長力、維持股價走高成為課題。

|

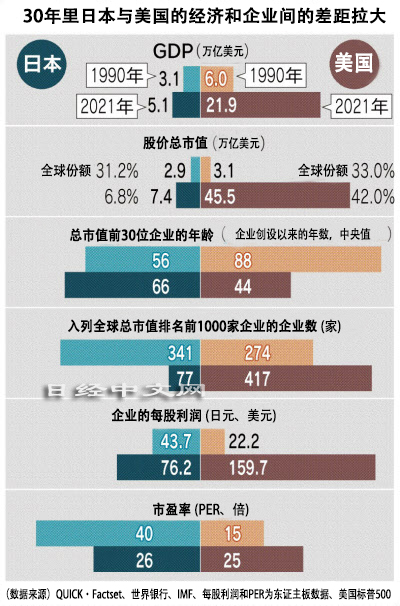

日本經濟在泡沫破裂後陷入長期的停滯期。日本的名義GDP(國內生産總值)在1990年達到3.1萬億美元,當時佔到美國(6萬億美元)的一半左右,但目前僅為5.1萬億美元。即使考慮到日本的人口減少,與增至3.5倍以上的21.9萬億美元的美國相比,存在巨大差距。

在日本經濟低迷的背景下,日本企業為了維持增長,推進了全球化和結構改革。村田製作所在亞洲擴大電子零部件業務。而日本電産則在日本國內外多次展開收購,推高了收益。即使是內需型企業,經營「優衣庫」等服裝品牌的迅銷也將在日本國內積累的經驗帶到海外,獲得了海外營業收入高於日本國內的增長成果。

|

索尼縮小虧損的電視業務,轉變為借助遊戲等業務賺錢的盈利結構。借助這些企業的努力,日本上市企業的凈利潤與1990年相比翻一番。2020年10~12月,5家企業中就有1家創出利潤新高。

另外,重視股東的企業經營也已經紮根日本。據日本法人企業統計,資本金在1億日元以上的企業的分紅金額從1989年度的3萬億日元增至2019年度的22.5萬億日元。再加上借助2014年的「企業治理準則」等推動凈資産收益率(ROE)改善,企業開始重視資本效率。

但是,美國依然走在日本的前頭。美國道瓊斯30種工業股平均指數在最近30年裏從3000點漲至3萬1000點,漲幅達到約10倍。

尤其是被稱為「GAFA」的巨大IT企業的30年來實現了迅猛的增長。美國蘋果等前5家上市企業的總市值合計達到約840萬億日元,高於整個東證1部。

由於GAFA的崛起,美國總市值最高的30家企業的年齡從1990年的「平均88歲」降至「44歲」。相反,日本企業並未實現新陳代謝,企業年齡從「56歲」升至「66歲」。瑞士IMD商學院的國際競爭力排名顯示,日本到2020年降至創出歷史最低的第34位。

|

| 2月15日,日經平均指數30年半來首次收復3萬點大關(東京都中央區) |

股價走高在很大程度上是受到應對新冠病毒疫情的各國貨幣和財政政策支撐。全球主要央行的總資産在1年裏增加約4成,規模達到GDP的5%的財政刺激被實施。結果,溢出的資金流向了包括股市在內的金融市場。財政出動和貨幣寬鬆雖然是為了讓實體經濟切實恢復的積極政策,但也可能招致資産價格暴漲以及通貨膨脹等新的不穩定因素。

另外,在30年間,日本股票持有的主體發生了巨大變化。用一句話概括就是日本人不再持有股票。30年裏的日本個人的股票凈賣出額達到68萬億日元。1990年度末達到20.4%的日本個人的持股比率在2019年度末降到了史上最低的16.5%。

相反,外國投資者的持股比率則從1990年度的4.7%提高到了2017年度的30.3%。另外,日本銀行(央行)也在擴大購買交易所交易基金(ETF),2020年底的保有額達到了46.6萬億日元,成為日本股票事實上的最大股東。30年裏,外國投資者和日本央行成為日本股票的主要買家,因此股價高漲的並未廣泛惠及個人。

顯示股價達到企業收益多少倍的市盈率(PER)約為20倍。與達到60倍的泡沫期相比,高估值有所減弱,但處在高於2010年代的平均值(15倍左右)的水準。避免因30年半以來的股價走高而忘乎所以、進一步推進新興企業培育和限制放寬等日本應解決的課題很多。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。