諾獎輩出的日本緣何留不住人才?

2021/10/21

吉川和輝:25歲左右時赴美的真鍋淑郎是氣候模型研究的開拓者,取得了世界聞名的成就,雖然1997年他曾到日本政府旗下的研究機構工作,但約4年後又重新返回美國。大約20年前發生的真鍋這樣的「高端人才」重新「外流」事件,看上去像是提前預告了後來暴露出來的日本研究環境落後歐美的狀況。在跨越國家界限展開研發競爭的背景下,日本的當務之急是完善研究環境,採取措施吸引優秀人才。

|

真鍋淑郎曾在日本科學技術廳(當時)旗下的研究機構「Frontier Research System for Global Change」擔任全球變暖預測研究的負責人。關於返回美國的原因,真鍋本人並沒有多説,但外界普遍認為,他當時在與其他政府研究部門進行協調等繁雜工作和研究人員不足等問題上苦惱不已,最後為尋求可自由展開研究的環境而返回美國。

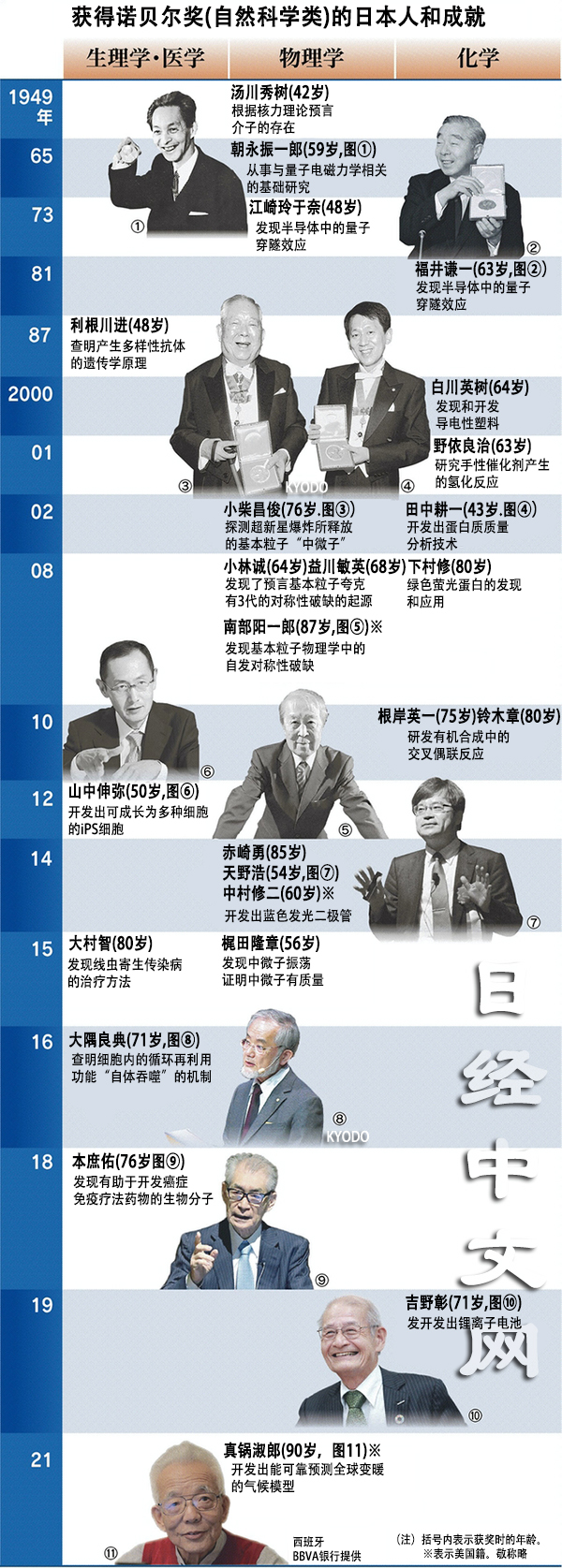

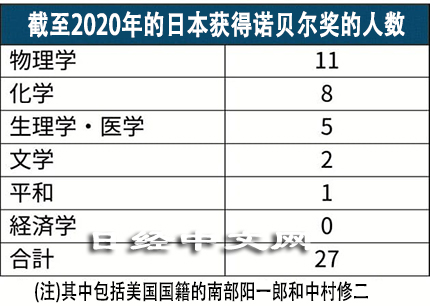

2010年代以後,日本自然科學領域的諾貝爾獎獲得者總人數位於世界第三,僅次於美國和英國。但眼下卻出現了不好的徵兆。日本文部科學省科學技術與學術政策研究所的統計顯示,從2017~2019年全世界自然科學領域發表的學術論文來看,在被其他論文引用的次數排在前10%的實力論文數量排行榜(按國家來排名)上,日本已經後退至歷史最低的第10位。一方面,中國則首次超過美國位居榜首。

|

日本在自然科學領域低迷的原因非常清楚。那就是與外國相比,科學技術預算增長緩慢。在2001~2020年的20年裏,日本的科技預算增加了26.2%,而同一期間美國增加了44.6%,中國則猛增至約6.8倍(截至2019年),均與日本拉開差距。2015年,日本被德國超過,在主要國家中位列第四。近年來還被南韓追趕上來。

圍繞日本大學的資金,2004年國立大學進行法人化改革之後,由於運營補貼減少等原因,校內分配的研究經費變得十分短缺。日本學術振興會和科學技術振興機構等運營的「競爭性資金」的額度也十分有限,最近幾年,大學的研究人員不得不通過眾籌方式來籌集研究經費的動向十分活躍。

在與其他國家比較時經常被指出的是,日本在給予未來的研究人才,也就是「大學院生(研究生)」的待遇上的差距。歐美和中國的知名大學不斷充實對研究生的生活補助。大學的研究生可以獲得工資、免學費或者不斷充實給付型獎學金、事實上免費就讀的情況也很普遍。

一方面,日本的給付型獎學金有限。日本與其他國家研究生待遇的差距正在被拉大,日本國內大學從國內外吸引人才的吸引力不斷下降。日本的大學接收亞洲和歐美的留學生,形成了很大的人才實力。但是,如果日本的研究環境劣化,作為留學生選擇的留學目的地或許也會失去魅力。

|

| 獲獎後舉行記者會的真鍋淑郎(美國新澤西州,kyodo) |

在這種背景下,以公共資金為原始資金於2021年開始啟動的目標額為10萬億日元的日本的「大學基金」備受期待。美國等的知名大學利用自主的大學基金,充當研究費和設施費,成為吸引優秀研究人員的原動力。日本也需要利用大學基金改善年輕研究人員的待遇等改善研究環境的智慧。

培養能適應研究開發新潮流的人才也是當務之急。所有研究領域都在推行利用數位技術進行研究開發的「研究開發DX(數位轉型)」。嘗試利用高性能電腦模擬自然現象或者利用基於人工智慧(AI)的數據處理推進材料和新藥研究。

如果由研究生和年輕研究人員負責的實驗能由機器人來完成或者通過電腦模擬代替,還有望緩解研究一線人手不足的問題。建立年輕研究人員不再被雜務纏身而可以集中精力做研究的環境至關重要。

共用研究數據和成果並提高研究效率的「開放科學(Open Sciense)」也已興起,也需要能掌握數據主導型研究開發主導權的人才。在研發競爭的舞臺擴大到全球的背景下,能否在日本國內擴大研究人才厚度,並形成能取得重量級成果的環境,日本將面臨考驗。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 吉川和輝

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。