東京眼(241)紋身與vegan

2018/11/01

日經中文網特約撰稿人 健吾:2020年東京奧運,好像有很多很多人都很興奮。事實上,有很多暗涌,日本人好像都不太察覺。更重要的是,這些「沒被察覺」的,大多是文化問題。文化需要很長時間才會有轉變,而改變文化的工程也是浩大的。日本人,準備好了嗎?

什麼工程?

比方説,世界各國對「紋身」這件事,都好像沒有很大的反抗感。

在奧運場上很多金牌選手,如我認識的德國體操選手阮馬素,他就在胸前,兩臂都填滿了紋身。英國的跳水金童戴利,在他得到奧運獎牌後,得到世界的注意之時,就在自己的身體上畫上了奧運的標記。更不要説,如果你有看歐洲的足球聯賽或是美國的籃球職業聯賽,沒有紋身的職業足球或籃球運動員,是少數。

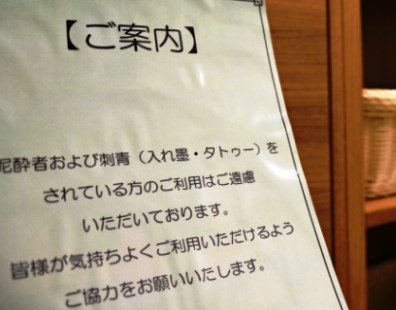

但是,在日本,當你去溫泉旅館又或是錢湯的時候,還有很多的店會設立「客人不可以有紋身」的規定。即使,現在外國人的紋身,跟日本人想像那種錦鯉或是浮世繒那些令人聯想到江湖厲害人物的紋身不盡相同,但日本人就是日本人,規定就是規定。日本人不會用任何的力量去分辨,究竟紋身分幾種,也不會有能力分辨,阮馬素和那些其他日本害怕的日本人,除了有紋身這個共通點以外,還有什麼類同點。

|

| 「客人不可以有紋身」的規定 |

有些日本人都會為這些錢湯或是溫泉抗辯,説:「日本人對紋身這件事,還是有點保守。」那不是保守,那是純粹用日本的角度去看事情,而日本人一直以來不需要也不屑照顧一些有紋身的外國少數。甚至,他們都會用自己的眼光去認為這些有紋身的人,大抵是麻煩的,不好惹的人。

但基於2020會有世界各地的遊客、運動員以至跟運動員有關的工作人員來訪。當中包括一些南半球的土著。對他們而言,紋身是他們的文化,也是他們的傳統。如果這些「客人」因為日本人對紋身的看法而受到不禮貌或是不公平的對待,這樣子的待客之道,又是不是符合當初的「omotenashi」的賓至如歸之道?

除了紋身,還有另一件事。在華人圈,有些人會因為自己的宗教或是身體習慣因素而食素。但在東京旅行的時候,要找素食,一點也不容易。你找到的,大抵只是一些被稱為是「方便素」的東西。簡言之,就是你看不到肉/魚,就當他沒有。但只要你想深一層,就知道就算在花丸(はなまる)烏龍店吃到的烏龍麵,湯頭都是用鰹汁煮出來的。這樣子已不是素。

我的家人在我畢業的時候去日本看我的畢業典禮,當時她已經只食素。於是,她可以做的事,只可以是在酒店吃早餐的時候,多拿幾個麵包,在中午充饑。然後,在晚上我們吃飯之後,就去便利店找沙拉菜、豆腐其他素菜系的東西,一件一件的問我,他們的調味有肉/魚成份嗎?看著我都覺得心痛。

我的家人已經是相對不著緊的素食者。他吃的是蛋奶素,即是動物分泌也可以吃的。但這陣子在歐洲有一股飲食風潮叫「純素主義」(vegan)。vegan 跟素食者最大的分別,是他們不會吃所有動物分泌。牛奶、雞蛋、牛油,他們都不吃。在倫敦,我看到的甜甜圈,就是不用蛋奶牛油做的。咖啡呢?他們都會用椰奶、豆奶或是杏仁汁去取代牛奶。vegan 這飲食習慣,有説跟宗教距離很遠,只是有一群人認為,他們活於世上,不可剝削動物。

但問題是,當日本和尚也有吃肉喝酒娶妻的文化,素食也只是在一小群人的生活之中,vegan這種「完全不用動物分泌」的飲食文化,在東京就算可以紮根,也不會有可能提供很多的選擇。在2020年之前,不同的酒店、餐廳可以提供素食以至vegan的選擇嗎?

有很多事情,對日本人而言很陌生,但在世界各地,又好像有另一套常識。要迎賓,就算不是削足就履,但至少提供合理的選擇也是應該的吧?

|

健吾 簡歷

80年生,香港專欄作家、香港商業電臺節目《光明頂》、《903國民教育》主持,香港中文大學日本研究學系及香港大學專業進修學院講師。著書超過二十七本,主力研究日本東亞流行文化軟實力及多元性別關係等議題。

本文僅代表個人觀點,不代表日本經濟新聞(中文版:日經中文網)觀點。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。