東芝重建的成敗在中國?

2018/04/09

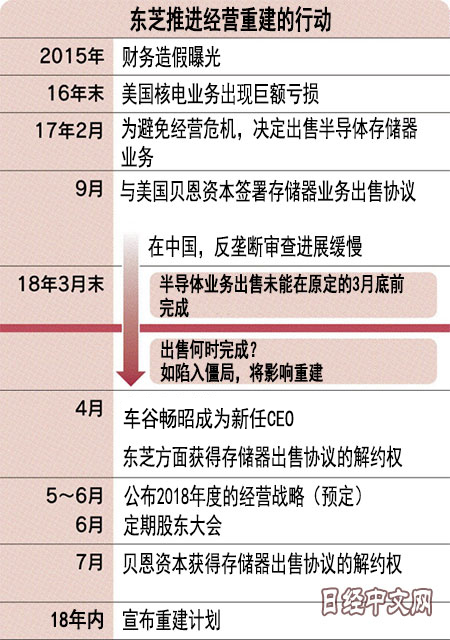

在仍面臨半導體記憶體業務出售的相關風險下,東芝的新經營體制揚帆起航。出售半導體記憶體業務作為經營重建的前提,未能在原定的3月底之前完成,截至4月3日仍沒有眉目。這是因為未能通過中國政府的反壟斷審查。如果售價達2萬億日元的業務出售久拖不決,有可能對東芝的財務戰略等産生影響。

2017年9月,東芝與美國投資基金貝恩資本(Bain Capital)簽署了記憶體子公司「東芝記憶體」的出售協議。出售的前提是通過各國的反壟斷審查。

成敗取決於中國政府

日美等國的審查已順利結束,但被視為最大難關的中國政府的審查於2017年12月才啟動。一般來説,審查時間為4個月,原定於3月底完成出售的目標在當時就令人擔憂。實際上在3月底並未通過審查。

|

中國政府以在全球和中國市場分別銷售一定數量以上産品的企業為對象,在進行合併和經營權轉移之際實施反壟斷審查。中國將半導體定為政策性産業,圍繞東芝記憶體的出售,當時就有很多觀點指出審查將長期化。

如果出售事宜一直僵持,東芝和東芝記憶體此前規劃的投資有可能被迫調整。

東芝記憶體正在主力的四日市工廠(位於三重縣四日市市)建設新廠房。還計劃在岩手縣北上市建設新工廠,並在年內開始建設廠房。東芝某高管透露,「我們今後沒有能力承受進行鉅額投資的風險」,這是出售記憶體業務的原因之一。

貝恩資本等正在制定收購記憶體業務後注入投資資金的計劃,交易越是推遲,東芝的負擔增加的可能性越會提高。在競爭對手三星電子展開鉅額投資的背景下,如果在投資上行動遲緩,東芝記憶體的企業價值有可能受到影響。

根據東芝和貝恩資本的轉讓協議,4月以後,東芝方面將獲得在一定條件下解除合約的權利。而貝恩資本也將於7月獲得解約權。如果交易久拖不決,需要對反對這筆交易的股東動向多加關注。

4月1日出任東芝會長兼首席執行官(CEO)的車谷暢昭在3日接受採訪時表示,「力爭儘快完成出售」,同時也表示「(像記憶體這樣的)業務適量存在並非壞事」。

東芝的股東資本截至3月底為4600億日元,股東資本比率預計為11%。但是,東芝截至2017年12月底因銀行借款等背負著1.1萬億日元有息負債。

主要交易銀行為了確保貸款和信貸額度的回收,一直敦促東芝出售記憶體業務。如果東芝獲得2萬億日元的出售資金,計劃將其用於保增長投資和償還銀行貸款。如果交易手續停滯的狀況長期化,有可能對財務戰略造成影響。

失去主要搖錢樹

東芝定於6月下旬舉行定期股東大會。為了抑制部分股東反對出售的聲音擴散,希望在6月底之前完成出售。

但即使完成出售,由於失去作為最大搖錢樹的記憶體業務,東芝的重建也面臨諸多課題。

東芝目前仍找不到像記憶體一樣全年營業利潤超1000億日元的其他業務。定位為「新生東芝」盈利支柱的電梯和鐵路等社會基礎設施業務也面臨著國內市場的飽和。

而在海外,作為東芝強項的燃氣輪機等火力發電相關業務由於太陽能和風力等可再生能源的潮流,新項目增長乏力。車谷也表示,「需要加強基礎經營能力」。

此外,成為經營危機溫床的公司治理改革也是課題。選擇管理層的提名委員會原則上僅由獨立董事構成,將董事的過半數改為獨立董事,加強外部的監督功能。2017年11月,東芝將執行董事從23人減為15人,精簡了經營體制。

2015年東芝財務造假醜聞曝光。自此以後,內部管理體制得到改善,但一家孫公司在2017年12月曝出了違規成本計入問題。要推進經營重組,還需要確保透明性的企業文化改革。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。