針對在華業務,日企相關人士樂觀與悲觀並存

2019/10/08

日本經濟新聞社和日本經濟研究中心聯合實施、以日本企業等約1000人為對象的調查顯示,在中美對立持續的背景下,在日本企業之間,對在華業務上存在樂觀和悲觀兩種不同認識。對於巨大市場的期待很多,另一方面,由於人工費上漲加上貿易戰的餘波,也有觀點斷言中國已結束作為生産基地的作用。不過,對於中國的技術實力,積極的評價顯得突出。 (關聯報道 調查:日本企業的中國業務該怎樣?)

通過調查詢問日本企業在華業務的方向性,「維持現狀,觀察事態」的回答佔60.4%。東京大學副教授伊藤亞聖認為,「或許是認識到中美對立成為持久戰的基礎上的靜觀其變」。其理由呈現兩極分化。

|

| 裝滿貨櫃的中國貨船(資料圖,REUTERS) |

「市場潛力巨大,無法輕易放棄」

「是對海外戰略來説不可或缺的國家」

「基本上應該擴大,但短時間內可能發生混亂,風險很高(將觀察事態)」

雖然在華業務的吸引力很高,希望擴大業務,但打算在觀察眼前發生的中美關稅大戰的走向之後再採取行動。在日本企業中,這種「以擴大為前提的觀望態度」派佔相當數量。

雖説中國經濟有所減速,但與日本相比經濟增長率仍很高,同時擁有巨大人口,對於這樣的市場,認為「潛在需求難以估量」的聲音也很突出。

回答稱「應擴大」在華業務的受訪者也達到7.4%。似乎還存在反過來利用中美摩擦、試圖發動攻勢的持積極態度的日本商務人士,認為「由於出現嚴峻狀況的中國企業正在增加,這是有望擴大業務的機會」。

另一方面,即使同樣是「維持現狀」,對於與中國的往來顯示出消極態勢的受訪者也不在少數。

「在中國有旗下企業等,存在密切關係,難以輕易撤退」

「進一步投資的回收風險很高」

顯示出受中美對立的影響,維持現在的業務已是極限的這一情況。還有更加強烈地希望縮小在華業務的案例。

「人工費等上漲,作為生産基地的使命已經結束」

「體制不透明」

可以看到對於在中國維持業務持悲觀態度的企業也不在少數。如果考慮到中美的經濟脫鉤風險和中國的工資上升,當地基地不得不依賴面向日本國內的生産。如果還瞄準中國以外的市場,必須轉移至東南亞等地。如在中國和其他國家分開設置生産基地,雙重的投資負擔將對企業構成壓力。

關於佔回答的4分之1的「縮小」中國業務,很多日本商務人士認為「應轉移至東南亞和非洲」等,商討將生産從中國遷往人工費低廉的國家這一情況很突出。

在問卷調查中,還對中國的技術實力和産業競爭力進行了調查。

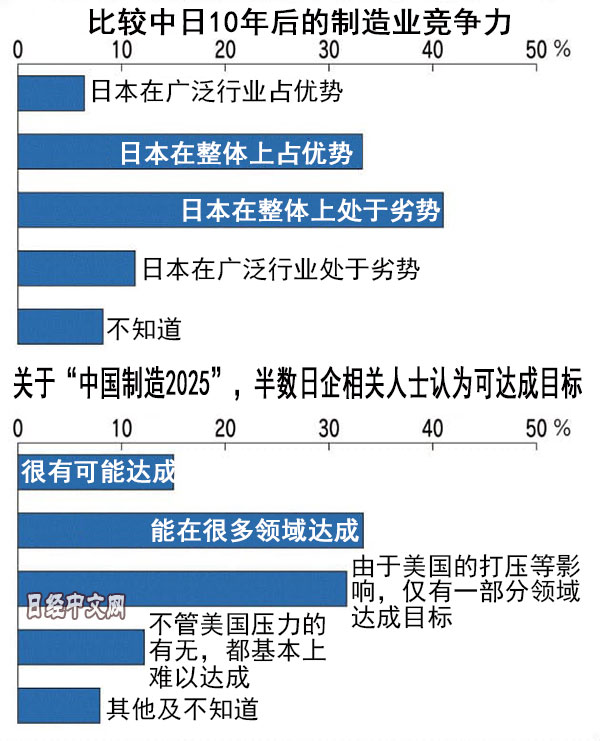

如果在中日之間比較製造業的競爭力,預測10年後日本處於劣勢的受訪者達到52.2%,超過日本佔優勢(39.6%)。

|

中國以巨大的內需為武器培育國內産業,一直在智慧手機、行動通訊基礎設施(基地台)和家電産品等領域擴大全球份額。在純電動汽車(EV)用等車載電池領域,寧德時代新能源科技(CATL)成為世界最大製造商等,中國正在很多領域奪取製造大國日本的份額。

憑藉豐富的勞動力成為「世界工廠」的中國面臨人工費上升,不得不推進産業升級。中國政府2015年出台了以培育高科技産業為支柱的「中國製造2025」,提出到2020年使半導體自給率提高至40%的目標。

對於成為火車頭的華為技術,美國啟動了禁運措施。雖然出現「對中國製造2025構成打擊」這種預測,但在此次調查中,對於相關目標認為「充分」或「能在很多領域達成」的日本企業商務人士受訪者合計達到48.3%。

在一家擁有中國基地的日本製造業企業工作的20~30多歲女性針對中國製造業表示,「能否避免模倣,從頭開始創造技術(是今後的關鍵)」。

針對此次的調查結果,熟悉中國問題的東京大學教授川島真分析認為,「雖然認為中美對立將長期化,同時關稅問題還對日本産生影響,但對於在華業務,‘觀察事態’仍佔壓倒性多數。日本商務人士的現實而冷靜的視角變得明顯」。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 中藤 玲

調查的概要

9月3~10日以任職企業或回答者本人涉足在華業務的管理人員為對象,通過網際網路實施問卷調查,獲得1003人的回答。從年齡段來看,40多歲為3成,50多歲佔4成。問卷調查表的編制獲得東京大學教授川島真和東京大學副教授伊藤亞聖的協助,調查委託給日經調查公司。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。