小松用3D施工服務發起變革,應對中企追擊

2021/07/13

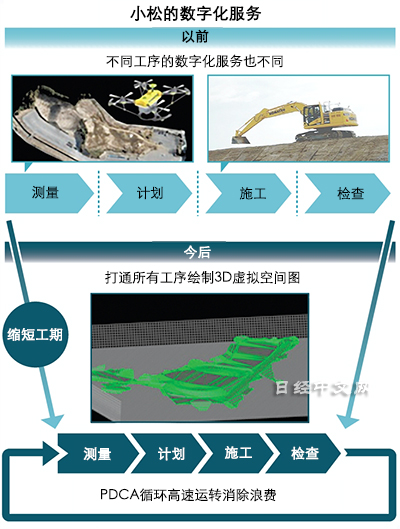

隨著中國企業的崛起,面對激烈的競爭,日本建機廠商小松正從工程現場的大數據尋找今後的出路。小松全面實施通過3D虛擬空間再現工程所有環節的施工管理服務,消除無用功,以實現成本減半。為了遠離建機的價格競爭,小松將加快構築新的增長基礎。

|

| 小松正在推進智慧施工業務 |

「以前的數位化,只能解決建築行業的部分課題」,小松負責數位化的執行董事四家千佳史指出。

小松從2001年就開始提供建機運轉監控系統「KOMTRAX」,在數位化方面處於領先地位。2015年又推出了使用物聯網建機等的智慧施工(Smart Construction)業務。但四家千佳史坦言「未能掀起真正的變革」。

雖然小松2021財年(截至2022年3月)的銷售額預計將同比增長13%,達到2.469萬億日元,但不到2018財年(截至2019年3月)峰值時的近1成。海外的建機業務與美國卡特彼勒等的競爭激烈。在亞洲,發起低價攻勢的中國三一重工不斷提高份額,小松也計劃近期推出中等價位的機械。

在這種背景下,小松為了實現今後的差異化,于2020年推出了施工管理服務。通過3D數位映射(Digital twin)技術,再現建築和土木工程的所有環節。

|

還有很多模擬作業

工程環節主要分為測量、計劃、施工和檢查。小松已經實現了用無人機測量以及利用半自動化聯網建機施工等。但各工程之間尚未充分聯動,還有很多計劃編制和進度管理等模擬作業。

而小松今後要實現數位化的就是這些工程。將利用無人機測得的地形三維數據再現現場。並根據這些數據編制計劃,將數據導入聯網建機,半自動施工。立刻反映填土量等詳細運作情況,相關人員可一邊用智慧手機查看三維圖像一邊確認進度。

工程現場的大數據匯總到小松手中,以便快速運作PDCA(計劃、執行、檢查、處理)迴圈。可以根據工程進度自動修改施工計劃,在小松顧問的指導下,優化人員、建機的配置及材料採購。

|

| 利用3D「數位映射」技術管理施工 |

已引進該系統的上武建設(奈良縣生駒市)的一名現場監工説:「返工減少了」。即使更改計劃,也不需要重新繪圖和計算土量等。四家千佳史表示:「工期縮短2~3成,除材料費以外的勞務費及機械費等工程成本也可以相應減少。今後還有可能減半」。

海外推廣是關鍵

據小松介紹,在日本國內的建築公司中,年銷售額在6億日元以下的中小企業佔總體的9成以上,數位化進展十分緩慢。這些企業同時還存在嚴重的人手不足問題。小松認為,數年內建築工人的缺口最大將達到120萬人。

必須縮短工期和降低成本。日本國內約有1.4萬個工地使用了聯網建機等。但從小松的建機與車輛部門的銷售額來看,日本國內所佔的比例僅為15%。主戰場在海外。

因此,小松將加緊在海外推廣施工管理服務。除了北美以及德國等歐洲各國,自2021年起,還將在亞洲地區以菲律賓為起點引入這種服務。預計中國企業將在性能方面緊追猛趕,小松將在服務方面搶在競爭對手前面做好準備。

2020年,小松以約70萬日元的價格推出了同時支援其他品牌建機的3D施工和數據聯動等物聯網設備。除了建機客戶,還計劃通過其他客戶獲得收益,同時廣泛收集工程數據。目的是通過施工管理服務成為建築行業的「平臺運營商」。通過積極走向新的競爭舞臺,來實現新的增長。

強化雲服務是把雙刃劍

強化施工管理服務時,小松採用了美國亞馬遜的「Amazon Web Services(AWS)」作為雲平臺。原因是可以使用豐富的功能,據AWS Japan執行董事岡崎禎介紹:「有200多種功能可供選擇」。之所以能用手機處理三維地形數據,是因為美國初創企業Cesium公司等通過AWS提供了所需功能。

如果使用AWS等雲平臺,就能將多種功能靈活地組合在一起,開發速度會提高。但這是一把雙刃劍。意味著競爭對手也可以開發類似的服務。

成為建築行業的平臺運營商也是大型建築企業和軟體公司的目標,「競爭對手不僅只有建築機械製造商」,四家千佳史表示。正因為如此,小松才會加緊推進服務普及,儘快積累數據,試圖提高解決問題的準確性。

對雲技術的依賴,同時潛藏著訪問故障或網路攻擊等風險。小松為KOMTRAX引入了可隨時監控訪問故障日誌的功能。

無論是競爭對手還是風險,雲業務都與以前只生産建機時不同。對建築行業的改變,同時也是小松自身的一場變革。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)柘植康文、渡邊直樹

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。