日本攻克白血病不實,開闢抗癌新路是真

2019/11/22

「日本已經攻克白血病!」,前段時間,一篇自媒體的報道在中國網際網路上熱炒,事後才被發現為誇大其詞的不實報道,主流媒體和相關機構紛紛出來闢謠。這篇文章的基本資訊源自日本各大媒體發佈的一則有關白血病治療新藥「Kymriah」獲批納入日本公共醫療保險的報道。那麼,在包括白血病在內的有關癌症的研究和治療方面,日本究竟進展到什麼程度呢?日經中文網歸納和匯總了《日本經濟新聞》等的相關報道。

|

| 白血病治療新藥「Kymriah」 |

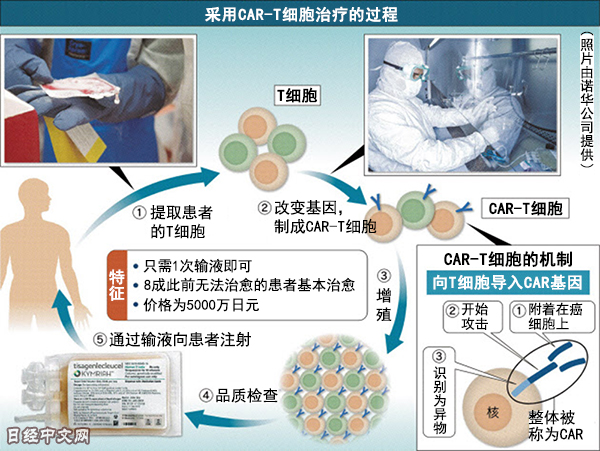

Kymriah由瑞士諾華製藥開發,2017年最早在美國獲批上市。其不同於普通的內服或注射類藥,而是應用了基因操作等生物技術製成的接近全新治療方法的藥物。患者僅需接受一次治療即可。對於普通抗癌藥已難以起效、又無法實施骨髓移植的白血病患者,在臨床試驗中被確認對8成人産生療效。

癌症治療的第4條道路——免疫療法

説到Kymriah還有必要提一下另一款同樣受到關注的癌症治療藥「Opdivo(歐狄沃)」。因為它們同屬利用人體自身的免疫力攻擊和清除癌細胞的一類新型抗癌藥,即「癌症免疫藥」,採用這類藥物治療癌症的療法被稱為「癌症免疫療法」。

免疫是幫助人體尋找和排除病毒及病菌等外來或內在産生的「異物」,不讓人患病的一種機制。癌細胞同樣屬於在體內産生的異常細胞,但它卻具備巧妙的逃脫免疫攻擊的能力,如果逃過免疫的攻擊而存活下來的癌細胞不斷聚集,結果就會形成癌症。

|

| 獲得諾貝獎的京都大學特別教授本庶佑(右)和美國德克薩斯大學教授詹姆斯·艾利森(2018年10月1日) |

到目前為止,癌症治療普遍用到的無非是3種方法,即外科手術切除、放射線治療(放療),或者使用抗癌藥的化學療法(化療)。不過,手術治療難以避免癌細胞的轉移,放療和化療也都會同時作用於正常的細胞,産生副作用。不過,1990年代前期,京都大學特別教授本庶佑和美國德克薩斯大學教授詹姆斯·艾利森的研究和發現為癌症治療打開了另一扇門。他們發現的正是癌細胞阻止免疫細胞對其進行攻擊的關鍵性分子和相關機制。也因為這一發現,兩人同時於2018年獲得了諾貝爾生理學或醫學獎。

基於艾利森教授的研究成果,美國百時美施貴寶(BMS)2011年在美國率先上市了名為 Yervoy(伊匹單抗)的癌症免疫治療藥。而以本庶教授的研究成果為基礎,BMS又與日本小野藥品工業開發出了Opdivo。這兩種藥都具有解除癌細胞對免疫細胞的攻擊踩下的「煞車」,同時對免疫細胞按下啟動攻擊的「按鈕」,消滅癌細胞的機制。

|

文章一開頭提到的Kymriah也屬於癌症免疫治療藥,但與Opdivo等不同的是,它在世界上首次應用了「CAR-T細胞療法」,可以認為是一種更新型的癌症免疫療法。簡單來説,在對患者實施治療時,需要從患者體內取出被稱為「T細胞」的免疫細胞,然後通過基因操作,在T細胞中嵌入能使其發現癌細胞並實施攻擊的CAR基因,經過培養增殖後重新輸回患者體內。屬於以患者的細胞為原料的「終極訂製藥品」。

日本在癌症治療方開闢新路

癌症免疫藥和免疫療法被認為開闢出了癌症治療的第4條道路,給癌症患者帶來了更多治療的途徑和治癒的希望。但是,從目前來看,癌症免疫藥還存在局限性。

|

| 癌症免疫治療藥Opdivo |

最主要的就是治療效果有限和價格昂貴這兩方面。比如,Opdivo被認為只對2~3成患者有效,還有報告稱會産生重度的肝功能損害和肺炎等副作用。一方面,Kymriah也僅確認對特定的白血病患者具有療效,而且在患者中還出現了一旦治癒後又復發的情況等,在效果的持續性方面也存在疑問。不僅如此,Kymriah在美國的售價高達5400萬日元(約合人民幣352萬元),日本此次列入醫保時的定價也達到3300萬日元(約合人民幣215萬元)。

為了克服癌症免疫療法的弱點,包括美歐和日本在內都在加速開展相關新藥的研發和臨床試驗並摸索新的治療途徑。在這其中,一批源自日本的新免疫療法和獨闢蹊徑的研究值得關注。

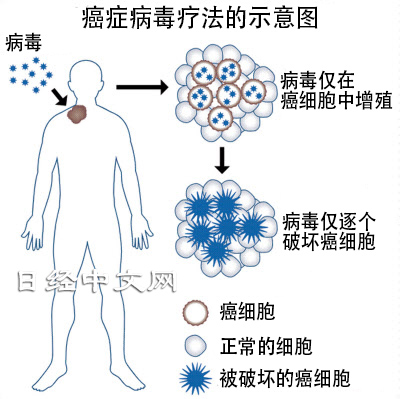

「癌症病毒免疫療法」

尤其值得一提的是使用日本自主開發的「溶瘤病毒」破壞癌細胞的「癌症病毒免疫療法」。 東京大學醫學研究所教授藤堂具紀等人開發了惡性腦腫瘤治療病毒「G47Δ」。該病毒經人工改變3種基因,削弱了毒性,只會在癌細胞中增殖並破壞癌細胞。在臨床試驗中,向腦瘤中惡性程度最高的腦膠質瘤患者的腦部最多注射6次該病毒,用藥1年後的生存率達92%左右,遠遠高過標準治療的15%。

|

這種病毒療法的一大特點就是可以通過基因重組技術進行設計或附加功能。據稱,將來按照不同癌症和病情惡化程度,有望誕生符合相應治療目的病毒等,將為癌症治療提供各種可能性。

「光免疫療法」

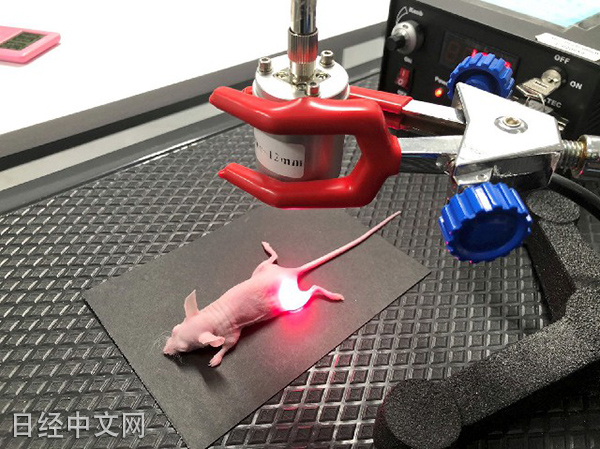

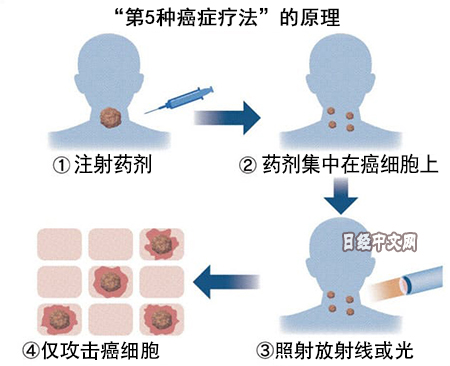

使用「近紅外光」破壞癌細胞的「光免疫療法」也受到關注。這是由美國國立衛生研究院主任研究員小林久隆開發的「源自日本」的新免疫療法。大致的機制是,把能附著到癌細胞表面特定蛋白質上的抗體和遇光發生反應的分子結合起來的藥物注入患者體內,藥物聚集到癌細胞內,然後向其照射近紅外光。遇光發生反應的分子發生變形,將癌細胞破壞。該方法被認為還有望增強免疫細胞,進而攻擊轉移到其他臟器的癌細胞。作為具有較高療效且副作用小的癌症治療法而備受期待。

|

| 對老鼠進行的光免疫療法試驗(名古屋大學提供) |

日本電商企業樂天出資的美國製藥初創企業「樂天Aspyrian」在日美歐等面向復發的頭頸部癌患者實施的光免疫療法國際共同臨床試驗已經進入最終階段,面向食道癌和胃癌的臨床試驗也已啟動。

硼中子俘獲療法

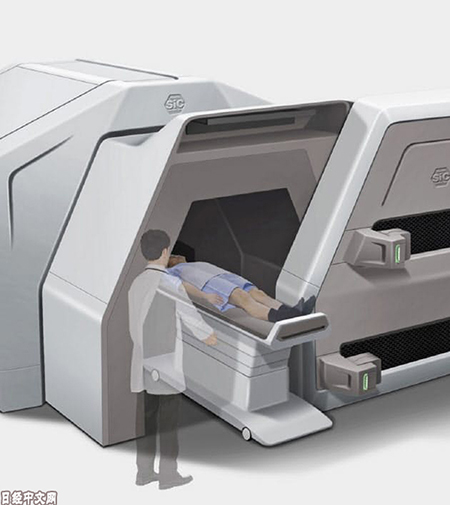

在日本,另一種名為BNCT(硼中子俘獲療法)的放療法最早也將在2020年開始用於治療普通患者。其不同於傳統的放療,對正常細胞幾乎沒有任何損傷,只需照射一次即可。治療時,給患者服用含有硼化合物的藥物,被癌細胞吸收。以此為標記,使中子與其撞擊發生核反應,破壞癌細胞的DNA。每次治療40分鐘左右。正常細胞基本上不會吸收硼化合物。在以頭頸部的癌症患者等為對象的臨床試驗中,約70%患者的病灶有所縮小。

|

| 由半導體企業羅姆出資的福島SiC正在研發的小型硼中子俘獲療法設備示意圖 |

與上述的光免疫療法類似,這種用藥物給癌細胞做上標記、通過放射線或光將其殺死的新型癌症療法被期待成為繼免疫療法之後的癌症治療「第5條路」。不過,目前這兩種療法僅適用於治療接近身體表面、容易照射中子束或紅光的癌症,硼中子俘獲療法還面臨著建設治療設施的成本等問題。

|

各種療法的綜合應用

為了克服單種藥物或療法的弱點、以期獲得更加的治療效果,綜合使用幾種藥物或者多種療法的嘗試也在展開。

Opdivo等癌症免疫藥具有鬆開「煞車」不讓癌細胞從免疫細胞攻擊中逃脫的作用。另一方面,病毒免疫療法或光免疫療法則可以比作「油門」,能增強免疫細胞的攻擊能力。如果能夠鬆開煞車、踩下油門,攻擊癌症細胞的能力被認為將進一步提高。比如,日本寶生物工程公司(Takara Bio)以被稱為惡性黑色素瘤的一類皮膚癌患者為對象,完成了同時使用溶瘤病毒「C-REV」和癌症免疫藥「Yervoy」的臨床試驗。日本國立癌症研究中心則以食道癌等固體腫瘤患者為對象啟動了並用溶瘤病毒製劑「Telomelysin」和癌症免疫藥「Keytruda」的臨床試驗。這類綜合應用病毒療法和癌症免疫藥的臨床試驗正在日本相繼實施。

「私人訂製」抗癌法

癌症由基因的異常引起,不過到底會出現何種異常卻因人而異。也就是説,即便同是肺癌,作為致癌因素的基因異常也存在不同。這一不同還會反映在抗癌藥效果與副作用的差異上。以往的癌症治療是針對肺、胃、大腸等器官分別確定使用何種抗癌藥。而如今,隨著可以因遺傳基因的不同而産生不同的療效的癌症免疫藥等的誕生,基於癌症患者的遺傳基因資訊來選擇最合適藥物或方法的個性化的精準治療將成為可能。

|

| 對患者的基因異常進行解析(照片由國立癌研中心提供) |

在此背景下誕生的新的癌症醫療手段正是「癌症基因組醫療」。在相關領域,歐美國家先行一步,但日本也於2019年6月將針對部分患者的該類醫療納入國家醫保等,正在大力推廣。在接受治療前,醫療結構將對患者的腫瘤組織和血液進行基因分析,調查多種特定基因的特點,找出符合這些特點的最佳療法。在日本被納入醫保的檢查法中,一次會調查100種以上的基因。

除此以外,在癌症的免疫療法方面,日本國立癌症研究中心還在開展符合每個患者情況的「個體化癌症疫苗」的相關研究。如果能夠確立相關療法的話,將可以製作符合每個患者的完全個性化疫苗。癌症治療也將因此真正開啟「私人訂製」時代。

不過,從目前來看這種類似「私人訂製」的療法也存在局限性。日本國內每年有100萬人患上癌症,但真正能利用醫保接受基因組醫療的對象只有1%左右,也就是説每年僅1萬人左右。另外,即便接受基因檢查,能找到最佳治療藥物的患者也有限。日本國立癌症研究中心中央醫院於2013~2018年實施了臨床研究,在700多名患者當中,可根據基因異常找到相應治療藥物的患者只有約10%。原因在於藥物的研發暫未跟上。

「攻克癌症」,人類還有多長路要走?

東京大學名譽教授黑木登志夫曾指出「癌症對於人類這樣的多細胞生物就是一種宿命。只要活著就無法避免」。人類一直在與癌症進行抗爭,但至今未真正攻克這一難題。

據世界衛生組織(WHO)的數據,2018年全球因癌症而死亡的人數達到956萬,截至2010年造成的經濟損失達到1.16萬億美元。再看看中國。據2010年的統計,中國人死因的第1位是癌症,且近年來因癌症而死亡的比例不斷提高。癌症發現5年後的生存率方面,中國也僅為3成,大幅低於日本的7成。

|

| 諾華製藥在美國的設施製造癌症免疫藥Kymriah的情形(美國新澤西州) |

不過,也正如前文所述,在世界範圍內,有關癌症的研究和治療不斷在取得進展與突破,日本也不斷在開闢癌症治療的新路。在中國,Opdivo於2018年成為了首個獲批上市的癌症免疫藥物,據稱將被用於在中國發病率和死亡率最高的肺癌的治療。雖然仍存在醫療設施和醫保制度等諸多難題,但作為增長市場,全球藥企等正爭相在中國投放高端新藥和提供醫療服務,越來越多的癌症新藥和治療手段在不久的將來有望逐步進入中國市場。

人類攻克癌症或許還有很長的路要走,但無疑我們正離那一天越來越近。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。