驚異的病毒(4)滅蟲和抗癌的「力量」

2020/06/28

病毒會引發疾病,有時甚至奪走生命。僅僅因為人員密集,就會從一個人傳染給其他人,是非常可怕的存在。但是,如果換個角度去看,也會呈現出完全不同的情況。一種病毒只會在特定的生物之間傳播並造成威脅。如果病毒感染使作物枯萎的害蟲和寄生於人體的癌細胞,將成為幫助人類取得勝利的力量。也就是「以毒攻毒」。本文將觀察病毒在這方面的應用。

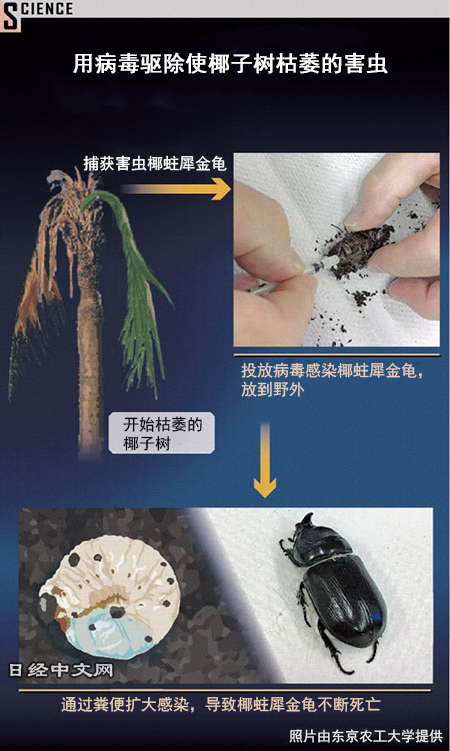

在西太平洋的帛琉,椰子樹是「生命之樹」。將椰子樹從滅絕危機中拯救出來的正是病毒。

進入20世紀,當地的椰子樹開始枯萎。原因是侵入島上的害蟲椰蛀犀金龜。當時希望避免用化學農藥去驅除。在1960年代,美國生物學家蕾切爾·卡遜寫出了科普書《寂靜的春天》,社會對自然環境和健康的關注提高。

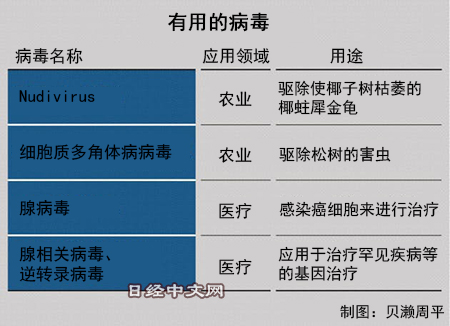

在這種情況下,「nudivirus」病毒被選中。據熟悉昆蟲病毒的東京農工大學教授仲井Madoka介紹,「讓椰蛀犀金龜的成蟲感染病毒並放到野外,將病毒傳播給同類,擴大了感染」。

|

病毒蔓延至吃腐葉土(含有充滿病毒的糞便)的幼蟲等,使其數量減少。在斐濟和薩摩亞,這種病毒也在上世紀70年代為驅除害蟲作出了貢獻。如今在南美,也採用其他的病毒來驅除大豆的害蟲。

對害蟲而言彷彿惡魔的病毒對人類卻是有益的。病毒大多偏好感染特定的生物。據仲井教授表示,病毒之所以因對象不同而改變態度,「與入侵生物細胞、感染後繁殖的機制有關」。

在生物的細胞表面,存在成為病毒感染立足點的「受體」。如果是病毒容易與之結合的結構,則會讓病毒輕鬆侵入。在細胞內部適合病毒繁殖的情況下,一般來説病原性會加強。多種條件相互組合,形成「感染昆蟲、但不會在人類之間流行」、「僅使部分昆蟲患病」等差異。

在此類「病毒農藥」方面,日本於上世紀70年代把針對松樹害蟲的病毒投入實用。與化學農藥不同,一種病毒只感染一種至幾種害蟲。或許也是由於這種系統的差異,仲井致力於驅除的椰蛀犀金龜「在關島無法用nudivirus來解決」。

選擇特定對象的感染力和病原性反而令人感受到其厲害之處。人類開始借助病毒的這種力量與疾病戰鬥。

日本北海道大學的準教授東野史裕表示,「病毒這種‘惡’也將征服疾病這種‘惡’。就是以毒攻毒的感覺」。

「癌細胞溶解了」,東野等人在採用「不死」的癌細胞的實驗中取得成效。5月,研究團隊在國際科學雜誌上發表成果稱「溶解腫瘤的病毒」實驗取得成功。

|

實驗中把持續繁殖的人類癌細胞移植到小鼠身上,使之感染特殊病毒,在約3周後,癌細胞的一部分消失。所謂特殊病毒,是在人體上引發感冒和肺炎等的腺病毒(adenovirus)的改進版。

異常繁殖的癌細胞原本就具備讓自身增加的「繁殖裝置」,以及驅動這種裝置的分子鍵,研究團隊將與之相似的分子鍵嵌入病毒。正常的細胞沒有繁殖裝置。病毒增加至癌細胞的100~10000倍的數量,溶解癌細胞。

東野表示,「面向肺和肝臟等的癌細胞,力爭2年後啟動臨床試驗」。在世界範圍內,有各種研究團隊試圖通過病毒來攻克癌症。

此外,在治療罕見疾病等的基因治療領域,病毒活躍的場合也將擴大。比如説反過來利用侵入人類細胞的病毒的特徵,採用腺相關病毒(AAV)和逆轉錄病毒作為「載體」,將治療用基因運送至異常細胞。

|

病毒多次引發災難,包括正在世界範圍內流行的新冠病毒及約100年前奪走4000多萬人生命的西班牙流感等。回顧人類歷史,病毒邪惡的一面一直被強調。地球上被認為至少有約6600種病毒。隨著聽到病毒「有益」的説法,令人更加感受到具備善惡兩面性的病毒之神秘。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)草鹽拓郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。