日本領跑人工光合作用,精英前往中國

2021/10/20

在利用水、二氧化碳和陽光製造化學原料的「人工光合作用」研究方面,面向實用化的成果相繼出現。雖然仍然很難做到像植物那樣製造澱粉,但在前期階段的氫氣製造方面,三菱化學等成功完成了大規模驗證。在人工光合作用的研發方面,日本走在世界前列。要實現人工光合作用,能否解決降低成本等課題成為焦點。

|

三菱化學和富士底片等組建的「人工光合作用化學進程技術研究組合」8月表示與東京大學等合作,成功進行了利用光催化劑、以陽光和水取得高純度氫的世界最大規模實證試驗。

在茨城縣石岡市的室外試驗場,設置了塗佈光催化劑的25釐米見方的薄膜和裝有水的1600塊面板。面板的受光面積合計為100平方米的大規模,在約1年的時間裏,成功地穩定製造和分離了氫氣。

|

| 水分解光催化劑面板(茨城縣石岡市的東京大學柿岡教育研究設施) |

此次使用的光催化劑只吸收紫外線,即使是日照條件好的日子,能源轉換效率最高也僅為0.76%。將在數年內開發能吸收可見光的光催化劑,實現被視為人工光合作用實用化標準的5~10%轉換率,力爭到2030年前後使商用設備投入運作。

東京大學特別教授堂免一成表示,「如果在相當於日本本州和四國的合計面積的土地上設置轉換效率10%的光催化劑面板,將能産生滿足2050年全球三分之一能耗的氫氣」。

不使用光催化劑,而是採用電極的其他方式也出現了提高轉換率的案例。豐田旗下的研發企業豐田中央研究所成功將轉換率提高至7.2%,屬於世界最高水準。

豐田中央研究所使用的設備為36釐米見方,將含有二氧化碳的水注入連接光伏電池的2個電極。使電極附近産生的氫離子與二氧化碳發生反應,形成甲酸。甲酸在常溫下為液體,與氫氣本身相比,更方便儲存和運輸。豐田中央研究所還啟動了更大的1米見方裝置的研究,表示希望到2030年前後掌握實用化所需的技術基礎。

此外,日本住宅企業飯田集團控股和大阪市立大學合作,正在沖繩的宮古島推進産生1套獨戶住宅所需全部電力的「人工光合作用房屋」的實證試驗。

在房屋上,利用人工光合作用面板通過二氧化碳形成甲酸,並進行儲存。以通過甲酸提取的氫作為燃料,供應電力和熱水。製取氫氣時會産生副産物二氧化碳,但能重新通過人工光合作用形成甲酸,製造氫氣,形成迴圈。大阪市立大學教授天尾豐表示,「打算測試能否在不排放二氧化碳的情況下獲得電力」。

|

海外也在推進相關舉措。德國大型化工企業贏創工業(Evonik Industries)和西門子能源2020年在德國設置了大型實證測試設備。利用太陽能等生成的電力將二氧化碳和水分解成一氧化碳和氫氣,再通過微生物的作用將其轉化為塑膠原料等。實證測試設備的年産量計劃達到10噸。爭取未來5年內設置商用設備。

中國、南韓、美國也加快了研究步伐。尤其是美國,美國能源部2020年宣佈5年內將投資1億美元開展人工光合作用研究,舉全國之力支援開發競爭。

氫氣在脫碳方面備受關注,目前大部分是從甲烷等天然氣中分離出來的,製造過程中會排放大量的二氧化碳,因此被稱為「灰氫」。另一方面,如果電解水的方法使用來源於可再生能源的電力,便可製造出不排放二氧化碳的「綠氫」,但是成本很高。如果使用來源於火力發電的電力,則仍然屬於灰氫。

|

人工光合作用將來有望以低成本製造綠氫。如果能夠解決提高能量轉換效率和製造裝置大型化的課題,就能在成本上對抗來源於天然氣的氫氣。日本政府提出了將來把每公斤氫氣的採購成本降低到220日元(約合人民幣12.6元)的目標,是目前的五分之一。

利用光催化劑技術成功進行大規模實證試驗的三菱化學等企業的計算結果顯示,如果實現10%的轉換效率,並延長光催化劑的壽命,在日本生産1公斤氫氣的成本可降低到240日元(約合人民幣13.7元),接近日本政府的目標,而在日照強的中東地區,每公斤成本可降低到85日元(約合人民幣4.9元)。

要生産實用的化學原料,必須確保低廉的氫氣。植物通過光合作用産生澱粉的複雜反應很難再現,目前絕大部分項目都是製造甲酸等結構簡單的化學原料。為了合成更為複雜的化合物,業界正在推進相關原理的研究。

諾貝爾獎得主、2021年6月逝世的美國普渡大學特聘教授根岸英一生前曾表示「我們要凝聚人類智慧,以實現人工光合作用為目標」 ,呼籲通過技術來防止全球變暖。響應這一提議的化學家等經過反覆試驗,終於接近了這一目標。

發現原理的藤島昭將在中國開展研究

日本在人工光合作用的研究開發方面處於領先地位,發現其重要原理的是東京理科大學榮譽教授藤島昭,而藤島今後將在上海理工大學開展研究活動。如果相關技術流入研究人員數量和預算規模都很龐大的中國,日本的優勢地位有可能發生動搖。

|

| 藤島昭(照片由東京理科大學提供) |

上海理工大學8月底的發佈資料顯示,藤島將帶領研究團隊在該校開展研究活動。上海理工大學還將為了藤島等人新設光催化劑方面的國際性研究機構。目前,藤島昭擔任榮譽教授的東京理科大學對於他今後會將重心放在哪所學校,表示「眼下還不清楚」。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)出資的調查公司Astamuse的數據顯示,在根據持有專利的價值等排名的人工光合作用領域實力企業和大學的世界排行榜上,東京大學排在第一,富士底片控股排在第二,前5名都被日本壟斷。

關於日本研究能力之強,很多相關人員都指出了藤島等人的功績。日本産業技術綜合研究所首席研究員佐山和弘表示,「隨著(日本)在研究上領先,研究人員越來越多。1970年代石油危機平息後,歐美很多人放棄了研究,而日本繼續埋頭研究,才有了如今的地位」。

雖然也有觀點認為,藤島近年在日本從事的研究「主要跟使用光催化劑凈化環境相關,對日本的人工光合作用研究沒有影響」(東大特別教授堂免一成),但今後他的研究主題也有可能改變。

如果擁有實績的日本研究人員流向海外,日本的研發能力有可能下滑。如何留住優秀的人才,考驗著日本國家層面的戰略。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)三隅勇氣、張耀宇

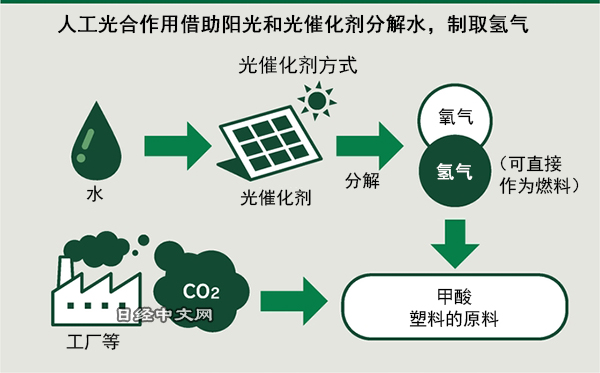

人工光合作用:模擬植物的光合作用,利用陽光將水分解為氫氣和氧氣,使製備的氫氣與二氧化碳發生反應,以製造燃料及化學産品等。這種氫氣是製造時不排放二氧化碳的「綠氫」,還能通過製造化工産品直接減少二氧化碳。大體分為使用光催化劑和使用電極的兩種方式。

1967年,現在的東京理科大學榮譽教授藤島昭等人發現了「本多-藤島效應」——用光照射放入水中的氧化鈦,水會分解成氧氣和氫氣,從此該領域的研究興起。藤島憑藉這一功績被提名為諾貝爾獎候選人。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。