全球物價上漲是暫時的嗎?

2021/11/16

世界正在迎來物價上漲的浪潮。新冠疫情發生至今接近2年。大規模貨幣寬鬆政策迎來轉捩點,美國將縮減貨幣寬鬆措施。還有的國家啟動加息。焦點是物價走高是供應制約導致的暫時性現象,還是結構性的通貨膨脹壓力。對需求低迷的隱憂並未消失,根據政策的走向,也有可能打擊經濟。世界經濟正面臨困境。

10月下旬,在美國加利福尼亞州,大型零售企業好事多(Costco Wholesale)的店舖內,衛生紙連同賣場貨架一起消失。該店的男店員表示,「由於缺少運輸商品的司機,進貨陷入停滯」。

|

| 銷售衛生紙的區域只剩下掛在高出的價簽(10月,美國加州的好事多磨店舖) |

物資不足的情況正在世界各地發生。在力爭實現經濟正常化的背景下,物流和勞動力市場出現混亂,供應跟不上。

在零售網站上,也不斷出現「售罄」。越是體育用品、嬰兒用品和電子産品等來自亞洲的進口較多的商品,缺貨情況越是突出。美國Adobe的統計顯示,標注售罄的數量達到疫情前的2.7倍。

在企業活動方面,也面臨罕見的交貨期延長局面。IHS Markit公司調查的美國「製造業供應商交貨期指數」10月為16.8。在2021年夏季以後,交貨期出現過去10年裏的最明顯延遲。

|

供應方面的制約引發物價上漲。美國10月的消費者物價指數(CPI)同比增長6.2%,漲幅創31年來新高。

如果是暫時性的供應因素,物價將逐漸趨於平穩。例如豐田。由於來自東南亞的零部件採購停滯,9~10月的産量同比減少3~4成。豐田計劃11月恢復增産體制,12月生産80萬輛。原因是該公司認為如果亞洲的疫情平息、勞動力返回工廠,供應鏈將恢復正常。

另一方面,環顧世界可以發現,結構性通貨膨脹壓力正變得明顯。其一是能源。全球將加快實現脫碳社會,但目前發生了仍有需求的化石燃料供應減少、出現短缺的扭曲現象。

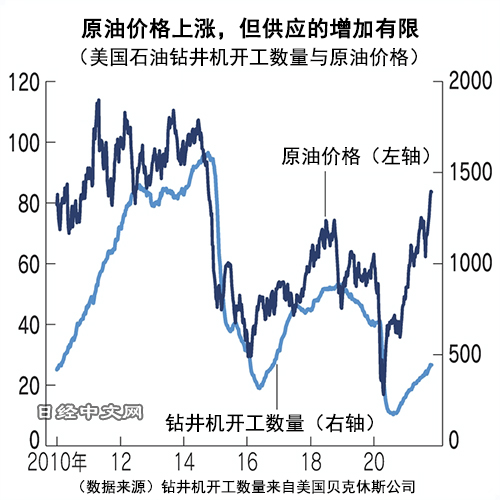

原油期貨行情徘徊在每桶80美元左右,處於7年來的高點附近。如果原油行情上漲,本來能源企業會啟動增産。但是,由於擔憂將來成為無法創造價值的「擱淺資産」,企業對新增開發和設備投資感到猶豫。

其中的典型就是在美國開採的頁岩油。石油鑽井機開工數量大幅低於原油價格走高的2014年。美國頁岩企業Diamondback Energy的首席執行官(CEO)Travis Stice表示,「2022年的石油産量將持平」。供求的調節閥不起作用,招致了原油和天然氣的上漲。

|

另一個結構性因素是中美關係導致的供應鏈中斷。正如美國排除華為技術那樣,中美的技術主導權競爭將世界分割成兩部分,令全球企業的採購戰略出現混亂。

本田旗下涉足馬達用電子零部件的三葉(Mitsuba)自2020年起,將車窗開關用馬達零部件的生産從中國轉移至美國和越南。涉足引擎油封的NOK也針對防振橡膠的一部分,把面向美國供貨的生産基地從中國改為泰國。

如果要在多個地點確保供採購來源,生産成本會相應增加,也會推高物價。此前中國發揮全球供應鏈的核心作用、促進物價穩定的局面似乎正在改變。

中國要確保用於純電動汽車(EV)等的鋰等稀有資源。稀有資源的産地有限,也成為資源價格走高的原因之一。

疫情前的世界被指出存在經濟良好而物價不上漲的「反通貨膨脹」。人口增速放緩,需求的增長低於過去的高增長時代。經濟合作與發展組織(OECD)統計顯示,2021年美國供需缺口為-0.7%,呈現需求相對於供應出現不足的狀態。其他已開發國家的供需缺口也為-5~2%。

如果疫情結束,有望迎來暫時性的消費擴大。不過,世界經濟的基調是低通膨和低增長。如果短期的物價走高不停止、加快貨幣的緊縮,存在過度打擊經濟的風險。貨幣和經濟政策的選擇變得更加困難。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。