全球物價上漲,日本為何不漲?

2021/11/22

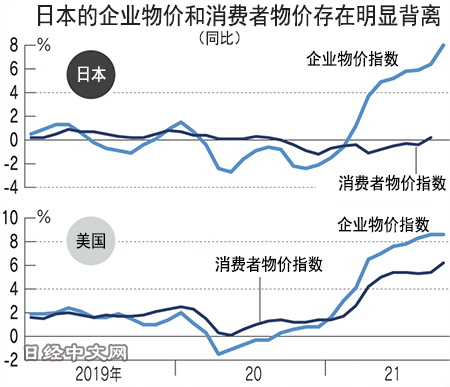

在全世界都在警惕通貨膨脹風險的背景下,日本似乎與物價上漲的浪潮無緣。但資源價格上漲和日元貶值正在對進口物價産生切實影響。企業物價和消費者物價兩種指數的背離正在奪走日本經濟的體力。

|

| 美國産牛腩肉在日本的批發價已飆升至去年的約兩倍 |

「肉類衝擊」(Meat Shock)襲擊了日本家庭的餐桌和餐飲業。新冠疫情導致産地人手短缺,加上乾旱災害的影響,導致肉類供應不暢。美國産牛腩肉在日本的批發價已飆升至去年的約兩倍。

批發價上漲擠壓企業利潤

儘管日本的牛肉蓋飯連鎖店企業「松屋」和「吉野家」上調了主力産品普通份蓋飯的價格,但經營「食其家」的泉盛控股(Zensho Holdings)放棄上調日本國內的價格。該公司稱,「想儘量抑制會給消費者帶來損失的漲價」。松屋和吉野家的漲價幅度也只有幾十日元左右,比不上牛肉批發價的上漲。因此,這將成為擠壓企業利潤的因素。

在日本,企業物價和消費者物價的漲幅差距就像鱷魚嘴一樣拉大,背離越來越嚴重。這正是日本經濟面臨的難題。

|

日本的企業物價處於創紀錄的上漲局面。10月,企業物價指數比2020年同期上升8.0%,升幅為40年來最大。能源、金屬、木材等推高了企業物價指數。

但日本的消費者物價指數的上升幅度卻徘徊在0%區間。漲價趨勢並未擴大到下游的最終産品和服務。美國的消費者物價指數像追趕企業物價指數一樣,30年來漲幅首次超過6%,日本的情況與美國截然不同。

新冠疫情動搖了世界經濟,但在經濟開始恢復正常的當下,各國的經濟實力差距更為明顯。在美國,7~9月的個人消費比疫情發生前的2019年7~9月增加10%。相反,日本的4~6月個人消費卻比兩年前下滑5%。

美國的名義工資漲至2.6倍

上述局面的背後是工資未漲的日本所面臨的結構問題。據經濟合作與發展組織(OECD)介紹,過去30年美國的名義工資漲至2.6倍,而日本僅漲了4%。

具體從家庭收入來看,可以看得更加清楚。日本兩人以上的工薪家庭的可支配收入在2020年僅增加了5%(每月2.4萬日元多,約合人民幣1340元)。同期,日本的社會保險費增加了35%(每月大約1.7萬日元,約合人民幣949元)。持續增加的社保費用壓迫著家庭收支。

由於工資不漲,需求也很弱。企業想轉嫁高漲的原料費用也沒有辦法轉嫁。企業的利潤不增加,工資也就無法上漲。日本陷入惡性循環無法自拔。

消費恢復的美國將縮小貨幣寬鬆規模,也有的國家加息。對距離貨幣寬鬆政策的出口還很遙遠的日本而言,日元貶值壓力將越來越大。

日本的進口物價指數已比2020年高出4成。今後的日元貶值可能會使日本變得更加貧窮。第一生命經濟研究所的首席經濟學家永浜利廣指出,如果原油價格為每桶80多美元、日元同比貶值5%左右的狀況持續下去,日本家庭的負擔每年將增加2.9~3.5萬日元。

岸田文雄政府提出的經濟政策明顯具備普惠因素,但缺乏解決結構問題的態度。日本能否扭轉為企業提高生産效率、提高工資、進而消費擴大的良性循環?席捲全球的物價上漲浪潮把日本應該解決的難題擺在了面前。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)松尾洋平、大塚節雄、後藤達也

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。