「食草經濟」與中國人的健康

2019/10/18

村山宏:近來中國出現了一個新詞「食草經濟」。由於健康意識增強,中國正興起以卡路里低的蔬菜、水果和雜糧為主的飲食潮流。媒體開始將之戲稱為「食草經濟」的興起。直到40年前還受饑荒之苦的中國如今食物豐足,成年人肥胖率超過30%。隨著肥胖的增加,糖尿病患者也在迅速增加,從預防疾病的角度來看,「食草經濟」也有可能擴大到整個中國社會。

人民網8月底發佈的一篇文章指出,不能過於依賴酪梨、奇亞籽、藜麥等健康食品,均衡而健康的飲食習慣才是最重要的。奇亞籽和藜麥作為減肥食品在日本一直頗受關注,近來在中國也開始作為健康食物而熱起來。這三種食物均原産于中南美洲,中國也基本依靠進口。

|

| 上海超市內出售的酪梨(AP) |

進口量爆炸式增長

尤其是酪梨的進口量,從2011年的31.8噸暴漲到2018年的43900噸。中國的酪梨年進口量超過日本的7萬多噸也只是時間問題了。針對這一潮流,人民網的文章指出,酪梨「其實是高脂肪高熱量的化身,雖然它擁有以單元不飽和脂肪為主的脂肪酸結構,並且飽和脂肪含量比較低,的確可以取代脂肪來源,但這絕對不意味著吃它會瘦」。雖然從中能感覺到人民網對這種撇開中國農産品而推崇舶來品的現象有所不滿,但不管怎樣,健康食品的確正在成為引起官媒關注的一大熱潮。

|

| 以酪梨等製成的沙拉(資料圖,reuters) |

中國菜裏經常用油脂豐富的食材和烹飪方法,一直被看做是高卡路里料理的代表。不過年輕人群明顯地迴避這種傳統中國菜。不僅是「食草」,「輕食」的概念也逐漸紮根。「輕食」是指用低卡低脂、富含膳食纖維的食材做成的食品,除蔬菜水果之外還包括低卡路里的雞肉和魚貝類。在如今消費尚較為低迷的中國,輕食市場似乎正迅速成長。

據美團外賣的報告顯示,2018年該公司接到的「輕食」訂單同比增長了157.9%,超過2662萬單。下單「輕食」的用戶中,90後佔62%,女性佔到了7成。據分析下單用戶中有6成以上是以減肥為目的。從最受歡迎的食材來看,蔬菜是綠花椰和蕃茄,水果是酪梨和芒果,穀物類是藜麥和蕎麥。

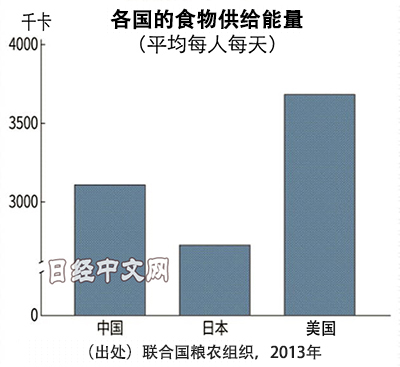

長年與中國相關事務打交道的人一説到「吃草」可能就會聯想到食物匱乏的年代。中國50年代末到60年代初的大饑荒中被認為有上千萬人被餓死。進入70年代後食物仍然短缺,關於當時的回憶錄裏多次出現因饑餓而挖野菜吃的情況。聯合國糧食及農業組織(FAO)的數據顯示,1961年中國的食品能量供給為每人每天1439千卡。

|

成年男性被認為1天需攝入2000千卡,所以在1961年前後的糧食供給水準下可以説餓死人也不足為奇。數次被傳發生糧食危機的朝鮮在1970年後也一直維持在每人平均每天2000千卡以上的水準,由此更能看出過去中國的糧食問題有多嚴重。中國是在1978年實行改革開放後才突破了每人平均每天2000千卡,此後農産品持續增産,進口也不斷擴大,2013年達到每人平均每天3108千卡的水準。

糖尿病患者增加

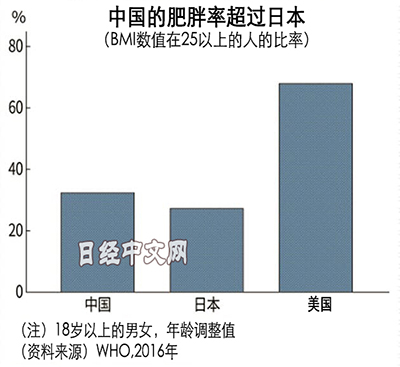

不過,超過3000千卡又會産生營養過剩問題。從世界衛生組織(WHO)的數據來看,衡量肥胖的指標BMI(身體品質指數)=體重(kg)÷身高(m)的平方,BMI數值高於25就屬於肥胖,中國BMI數值為25以上的成年人(年齡調整值,年滿18歲)比例在1975年為9.9%,而在2016年已達到32.3%,超過了日本(27.2%,2016年)。

|

糖尿病被認為與肥胖密切相關,中國的糖尿病患者多達1.14億(2017年),成年人發病率達到11.6%(國際糖尿病聯盟)。另外,據推算糖尿病「預備役」佔到成年人的一半,中國似乎漸漸成為比肩美國的糖尿病大國。 「食草」和「輕食」在追求外表的年輕女性中流行,然而在如今的中國,作為糖尿病「預備役」的中老年人群或許更應該致力於減肥。

雖然沒必要完全吃素,但確實應當把飲食結構從以肉類和穀物為主轉變為多吃蔬菜水果。中國的老人中有不少在小時候曾經靠吃野菜維生,而現在為了長壽,可能也有必要稍微轉向「食草」。在中國,以老年人為對象的「食草經濟」的興起才是更應該期待的。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網) 編輯委員 村山宏

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。