索尼瞄準複利增長

2022/03/03

中山淳史:東芝和索尼,最近10年明暗分化最為顯著的日本機電廠商可能就是這兩家了。東芝2月發佈的財報數據顯示,2021財年(截至2022年3月)的銷售額預期為3.34萬億日元,僅為10年前的一半多。東芝未來還計劃出售空調和電梯業務,並把主體分拆為兩家企業。毫無疑問,東芝的規模將會進一步縮小。

東芝財務造假醜聞引發的經營危機十分嚴重。股東構成錯綜複雜,在失去支配能力的情況下,該公司不斷分拆並出售業務。東芝削減增長性投資來積極回饋股東的姿態,讓人想起了10年前因數位化進程落後而破産的美國伊士曼柯達。東芝還大規模回購自身股票,無法把資金用於增長性投資,陷入惡性循環。

|

另一方面,索尼集團本財年的銷售額預期為9.9萬億日元,約為10年前的1.5倍。突破被日本機電行業稱為「壁壘」的10萬億日元幾乎近在眼前。

兩家企業的區別還在於對待積極股東的態度。索尼直到最後仍拒絕美國投資基金Third Point提出的分拆電影和音樂業務的要求。成功轉型為軟體等無形資産型經營模式,為現在的飛躍發展起到支撐作用的最終還是電影、音樂、遊戲業務。

據擅長分析機電行業資訊的東京理科大學教授若林秀樹介紹,日本機電廠商的「好球區(Strike Zone,可以産生穩定利潤的業務規模)」是産品週期為5~10年、銷量為數千~1億個的領域。

東芝核電業務的産品週期長達40年,因此已縮小規模。而大型半導體企業鎧俠控股(Kioxia Holdings,原東芝記憶體)的産品週期則非常短,還不到1年,因此完全符合「好球區」法則。東芝計劃在鎧俠控股上市後,把持有的股份拋售。但縮小業務規模保持平衡之後,東芝的收益來源實際上縮小至存在政府需求的水處理、防衛裝備産品和電力領域。

|

| 索尼遊戲業務的銷售額在10年裏增至3倍多 |

另一方面,索尼則大膽探索擺脫「好球區」的經營模式。從美國GAFA(谷歌、亞馬遜、Facebook和蘋果)得到啟發,把重心轉向平臺型服務和內容收費業務。

若林秀樹表示,10萬億日元壁壘意味著此前日本機電行業認定的兩种經營模式的分界線。一是單純的Portfolio(系列産品或服務)更換型經營模式,另一種是平臺型經營模式。例如,傳統型經營模式為開發産品→建設工廠→營業銷售,企業和客戶是一對一的關係。而平臺型經營模式則是開店(供應)者和用戶的數量相互作用,往往是通過一對多的關係擴大市場,讓網路效應發揮出效果。「莊家(平臺運營商)」的手續費收入也會呈幾何式增長。

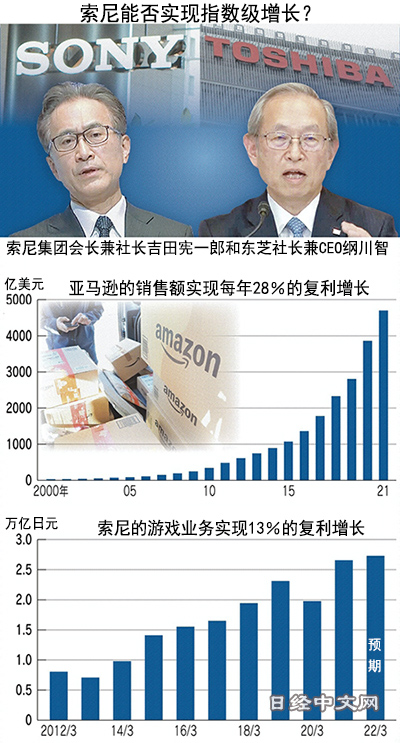

平臺型經營模式的典型代表是美國亞馬遜。日本多摩大學研究所客座教授市川芳明對該公司進行了定點觀察,並以公式列出其增長機制。市川教授指出,亞馬遜的銷售額「2000年以後顯示出一個規律,那就是每年以28%(2021年之前的平均業績)的速度呈現複利增長」。

所謂複利,就是像定期存款一樣,第1年是本金加利息,第2年以後則以「本金+利息」再加利息的形式增加。如果是只有本金加利息的單利(也就是傳統型經營模式),增長軌道只能是直線,而複利模式的增長軌道則是指數曲線。因此,亞馬遜創立僅21年,銷售額就突破了10萬億日元。

索尼可謂是挑戰這種業務模式的日本機電廠商。索尼的主力業務遊戲(業務分類為「遊戲&網路服務」)的2021財年銷售額預期為2.73萬億日元,是10年前的3.4倍。這意味著2011財年以後,索尼遊戲業務以每年13%的複利持續增長。雖然曲線傾斜度比亞馬遜的28%平緩,但毫無疑問,索尼擁有了呈現指數級增長的業務。

假設索尼的遊戲業務今後仍以13%的速度繼續複利增長,那麼下一個10年的銷售額將增至9萬億日元以上,約為2021財年的3.4倍。雖然不會像説起來那麼容易,但索尼打算做出嘗試,探索日本企業能否像GAFA一樣,在運用併購(M&A)手段的同時,以複利模式來經營業務。

|

|

索尼的會長兼社長吉田憲一郎宣佈設立純電動汽車業務的新公司(美國拉斯維加斯) |

縱觀整個日本産業界,讓人感覺與索尼相似的是馬達廠商日本電産、電子零部件生産商村田製作所、空調廠商大金工業。尤其是大金,免費公開了使用替代氟利昂的製冷劑「R32」的空調製造專利。據説R32可將對全球變暖的影響程度降低到原來的氟利昂的三分之一左右。大金作為「莊家(平臺運營商)」,將同時兼顧擴大市場和自身的發展。這種模式通常被稱為「Open And Close」。

據東京大學未來願景研究中心的客座研究員小川纮一介紹,對硬碟、半導體、CD、液晶電視、智慧手機等多種電子産品的全球市場擴大軌跡進行長期追蹤的結果顯示,這些産品均呈現出與亞馬遜的銷售額相似的指數函數曲線。

參與者越多,市場和平臺運營商也就越大。令人遺憾的是,日本企業能在競爭中勝出的電子産品很少。日本企業對市場風口的判斷失誤。

今後,日本企業仍有可能在虛擬空間「元宇宙」(Metaverse)和電動汽車領域重蹈覆轍。硬體固然重要,但經營模式更為重要。希望日本企業能夠吸取這樣的教訓,期待下一個索尼的出現。

本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。