預知還能活多久,你想知道嗎?

2019/11/01

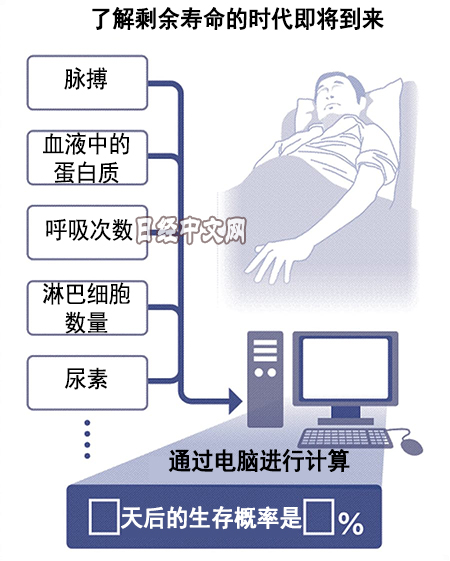

「來生見吧」,醫生用平靜的語調在一位重病患者耳邊説。他從手裏的平板電腦上調出了患者的電子病歷。「一個月後的生存概率為33%」,螢幕上顯示著電腦計算出來的留給患者的生存時間,也就是「餘命」。醫生對病人和家屬説:「來生也許已經不需要治療」。隨後的日子裏,這位病人將工作移交給下屬,女兒則在病房裏舉行了簡單的婚禮……

來自1000名癌症患者數據的暗示

這並不是遙不可及的話題。從事姑息治療(也稱舒緩醫療)的專家、日本筑波大學講師浜野淳介紹説:「有些患者知道自己所剩時日不多,希望讓最後的人生過得充實,我們應當滿足這個願望」。這方面的技術已經具備。日本的研究人員通過調查約1000名晚期癌症患者的數據,發現血液成分和心律等檢查數據存在一定規律,這可以暗示出1周~3個月後的病人的生存概率。經過反覆研究,研究人員總結出了預測人生迎來最後階段時間的方程式。只需把每天的檢查結果輸入電腦就可以判斷此後生存的概率,假如測算一週後的情況的話,精度可達到8成左右。

|

隨著電腦和人工智慧(AI)不斷進步,人類正逐漸走向一個能以較高的概率預測未來的時代。在眾多預測中,人們最關心的一件事莫過於「我還能活多久」。據醫療界人士透露,即便到了病人的生命即將燃盡的時刻,醫生也傾向於把剩下的時間多説一點。也有家屬覺得「要是知道所剩時間不多的話,就會要求放棄治療的負擔,讓病人按自己的意願度過最後一段時間」。

是繼續治療,還是採取減少積極治療的姑息治療?面對這種情況時,人們往往很難做出判斷。姑且不論該不該告知病人實情,有關推測死亡時間的預測技術的研究之所以不斷被開展,也是著眼於解決上述難題。最近20年來,在世界各地各種各樣的預測方法得到討論。據説,美國有一個面向醫生的網站,輸入病人的診斷內容後就能顯示出生命剩餘時間。

預知未來是古今中外人們的共同願望。古希臘許多人為占卜疫情和戰爭勝敗而前往神殿,從女巫那裏聽取神的告誡。這些預言大都被當作「命運」和「宿命」。因此人們注重的是在迎來此刻時如何應對,而不是如何去抗爭和改變。

然而,技術革新帶來了創造性破壞。只要能預知未來,就可以改變命運——人們開始産生這樣的期待。人類在漫長的歷史中攻克了傳染病等,在有確切記錄的約300年時間裏,有些國家的平均壽命也從不到40歲延長到了80歲以上。在盡享天年的基礎上,人們對未來也更為在意。

尋找遺傳·生活習慣與疾病的方程式

在像體育館一樣微暗的房間裏,密密麻麻地擺放著銀色的儲罐。罐的大小估計一個人摟不過來,數量超過20個。揭開蓋子後冒出一股冷氣。白色霧氣散去後,露出大量試管。

這裡是日本東北大學的名為「Tohoku Medical Megabank Organization」的機構(仙台市)。機構負責人山本雅之介紹説「當地15萬人提供的DNA、血液、尿樣等保存在這裡」。在另一個房間,機械臂不停地從很大的架子上更換試管。這裡正在對8000名日本人的全基因組進行解讀。

接連不斷地收集而來的不僅僅是生物樣本。該機構還要向提供DNA和血液的人詢問日常吃什麼、有怎樣的作息方式。還會詳細追蹤生活習慣,並保存就醫記錄和健康數據。參與者既有定期提交從祖父母到孫輩全家三代資訊的家庭,也有從在母親肚子裏就開始接受調查的5歲兒童。在宮城縣的12萬參與者當中,每年更新2萬多人的資訊。

|

| 為低溫保存血液等生物樣本而注滿液氮的儲罐(仙台市的東北大學 Tohoku Medical Megabank Organization) |

這些人有著怎樣的遺傳資訊,過著什麼樣的生活,會患上怎樣的疾病?疾病徵兆會在何時以怎樣的方式顯現?為了今後能健康生活,還有許許多多的疑問。研究人員正在將各種各樣的數據匯總到一起,逐步揭開關係著人類未來的巨大謎團。

人體異常複雜。日本東北大學教授田宮元指出,儘管在2000年代初完成了人類基因組測序,但「僅僅是特定基因的異常還無法解釋病因。通過最尖端技術修復特定基因也不一定就能治癒疾患」。也就是説,生活習慣和環境也在不斷地給人類的身體造成影響。

按照研究計劃,將把遺傳資訊和生活習慣與疾病的關係建立聯立方程式,找到如何讓人們健康度過一生的法則。即便達不到這一程度,也不是坐等病魔上身,而是改變生活習慣或提前開始治療,選擇一種不與疾病作伴的生活。未來是可以改變的。山本雅之介紹説,即便是祖父母一代趕不上,「對今後即將出生的第4代以後仍繼續收集數據,希望能有助於跨代的健康管理」。

|

| 日本東北大學Tohoku Medical Megabank Organization負責人山本雅之 |

預測技術今後將普及到社會的方方面面,精度也會大幅提高。人類該如何面對能夠提前看到的未來呢。

「還能活多久」,筑波大學講師浜野淳計算出生存概率的數字後反而開始為之煩惱。「應該毫不隱瞞地告知患者和家屬嗎?知道之後會幸福嗎?」研究成果出來了,但又陷入新的痛苦。他經過反覆思考後得出的結論是「不應該將生存概率告訴患者和家屬。為了讓患者充實地活到最後一刻,我們應該盡可能地把自己的事情做好」。正因為快要迎來一個可以預測未來的時代,我們才不能操之過急,重要的是思考如何珍惜眼前的生活。

科學的手術刀瞄準「未病」

將來可能患上的疾病能在多大程度上預測?最新科學開始解決這項兩千多年來的難題。

中國古代醫學典籍《黃帝內經》中有這樣一段記載「上醫治未病,中醫治欲病,下醫治已病」。大意是「一流醫生不讓人患病。二流醫生治療將要患病的人。三流醫生治療已經患病的人」。認為一流醫生應治療還未患病的「未病」。健康和疾病之間存在「未病」這個狀態,如果在這個時期消除身體的異常,通過簡單治療即可保持健康。如果在「未病」期間置之不理,病魔將悄悄侵蝕身體,直到某一天病發。這樣一來,治療將需要很長時間,還有可能演變成重症。

|

東京大學教授合原一幸和富山大學的團隊正嘗試通過數據來預測「未病」顯現的時間。他們飼養容易患上脂質代謝異常和高血壓等代謝症候群的特殊小鼠,從年輕時收集血液中的成分和體重等數據。結果發現,代謝症候群的發病是在第8周,但實際在第5周的時候,基因的數據就明顯「出現波動」。

健康身體的各項數據看起來保持穩定。另一方面,在變為可能發生疾病的身體的過程中,基因和血液中的成分等數據開始發生變化。即便是一個個細微的變化,如果綜合加以分析,也能找到自穩定狀態開始出現問題的時機。合原教授等此次利用數學理論,建立了捕捉身體狀態變化的計算方法。如果這一方法得到確立,就能捕捉到生活習慣等在數十年裏對身體施加壓力、身體開始受到侵蝕的跡象。對於肝硬化之類疾病或許就能在發病前展開「治療」。

合原教授表示,通過數據驗證即將患疾病的「未病」,這樣的研究案例至少在數學領域還是首次。合原教授認為「如果將對‘未病’診斷並加以治療的思路進行擴展,不僅可以減少疾病的患者,還將拓寬適用治療藥物的可能性」。換句話説,此前治療疾病顯得力不從心的藥物的候選物質今後作為能治好未病的「未病治療藥」或許將迎來用武之地。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)豬俁里美,加藤宏志,攝影 柏原敬樹

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。