新型電池專利:中國量居首,日美質佔優

2023/04/20

圍繞不使用高價鋰的新型電池的競爭正全面展開。按企業和機構來分析專利的競爭力,在作為新型電池首選的鈉離子電池領域,美國新興的環球石墨烯集團(Global Graphene Group)排在首位。而在具有發展潛力的氟離子電池方面,豐田具有優勢。中國在數量上、日美在品質上領先,為了爭奪世界市場的主導權,今後的戰略將變得日趨重要。

|

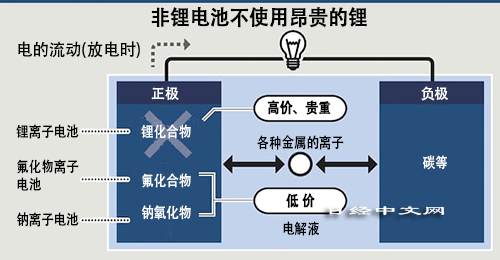

目前,作為純電動汽車(EV)和智慧手機等的蓄電池而廣泛使用鋰離子電池,但主要原料鋰的開採地偏重於特定國家,從材料價格上漲和穩定採購的角度出發,正面臨逆風。作為下一代電池而備受期待的全固態電池也屬於鋰離子電池改良而成的電池,需要用到鋰。因此,有必要開發不使用鋰的電池。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)委託日本三井物産戰略研究所,由該公司借助美國智慧財産權資訊服務企業律商聯訊(LexisNexis)的分析工具「PatentSight」,對2003年以後的有效專利進行了分析。對象是利用「鈉」和「氟化物」等的7種主要新型電池。

按國別來看,中國在專利數量上壓倒其他國家,但按企業和機構、電池種類來分析專利的數量和品質,將會看到不同的情況。截至2022年12月,有效專利總計達到9862項。

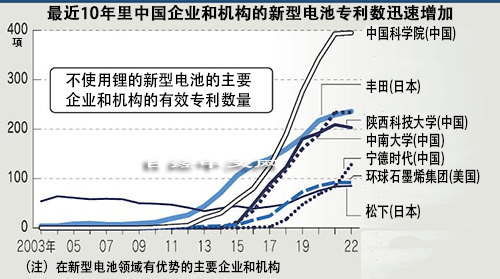

按企業和機構來看,有效專利數量居首的是中國科學院(395項),第2位是豐田(236項),第3位是中國的中南大學(234項)。在位居前10的企業和機構中,中國佔7家,日本為2家,美國為1家。

|

從電池的種類來看,鈉離子電池的有效專利最多,達到4346項,佔整體的44%。利用可從海水中提取的鈉,可將原材料成本降低約3成。雖然可儲存電力的容量不如鋰離子電池,但相當於壽命的可充電次數卻達到鋰離子電池的2倍的4000次以上。從純電動汽車到可再生能源的儲能,有望得到廣泛採用,預計2020年代中期開始將得到普及。

調查公司彭博新能源財經(Bloomberg NewEnergy Finance)提出預測稱,「到2030年前後,鈉離子電池將發揮重要作用」。除了用於可再生能源儲能以外,希望低價採購佔汽車價格三分之一的電池的純電動汽車大企業有可能開始採用。

|

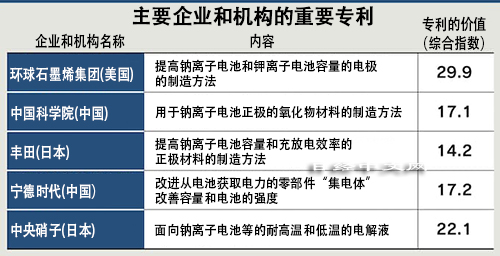

從考慮有效專利的數量和品質、衡量所持專利的競爭力的綜合指數來看,在主要企業中排在首位的是源自美國北達科塔州立大學的初創企業、環球石墨烯集團(447分)。該公司原本在可用於各種蓄電池負極的碳材料領域具有優勢。針對鈉離子電池,該公司擁有以片狀碳材料「石墨烯」製造負極、在正極中加入硫磺以提高容量的專利。

從環球石墨烯集團綜合指數較高的專利來看,涵蓋防止電極産生多餘雜質導致電池壽命縮短的技術、大容量鈉離子電池的製造方法、採用安全性高的固體電解質的電池等。擁有與鈉離子電池相關的各種關鍵技術。

在綜合指數上居第2位的中國科學院(266分)則擁有提高安全性和容量的固體電解質與電極的製造方法。2022年6月發佈了在負極上使用金屬鈉、將容量提高至鋰離子電池水準的技術。

|

日本企業方面,中央硝子(182分)排在第三位。該公司開發了耐高溫和低溫的電解液。該公司常務執行董事辻岡章一表示:「在與性能相關的氟化合物的量産化領域具有優勢」。目前已啟動電解液的試提供,計劃2024年開始銷售。

2023年率先在世界上量産鈉離子電池、將向純電動汽車供貨的中國蓄電池大企業寧德時代新能源科技(CATL)排在第5位。該公司開發出了延長壽命的電極構件和電解液。該公司開發的鈉離子電池容量為每公斤約160瓦時,約為鋰離子電池的6成。

在預計2030年以後實現實用化、具有發展潛力的下一代電池領域,日美具有優勢。在氟離子電池領域,豐田排名第一,綜合指數為151分,達到排在第二位的村田製作所的5倍以上,遙遙領先。2018年在材料的組合方面下功夫,申請了提高電池容量的正極材料的專利。

|

| 日本中央硝子正在推進鈉離子電池用電解液的開發(該公司提供) |

目前豐田已與京都大學試製出電池原型,將推進延長作為課題的壽命的研究。氟離子電池的容量在理論上有可能達到鋰離子電池的約10倍。京都大學教授安部武志表示:「如果能提高容量、降低成本,還能應對資源風險」。

從有效專利數僅次於鈉的鋅離子電池的綜合指數來看,排在首位的是美國的環球石墨烯集團(91分),第2位是中國科學院(68分)。這種電池雖然容量低於鋰離子電池,但安全性更高。適合純電動汽車用等大型化。

專利數量方面中國佔優勢,品質上日美佔優勢

從專利數量來看,近10年來中國企業的崛起明顯。即使是目前擁有最多專利的中國科學院,在2012年也只有5項,與當時排在首位的松下(41項)和第2位的豐田(26項)相距甚遠。到2022年12月,包括躍居首位的中國科學院在內,中國機構的份額達到74%。

不過,中國機構優先在本國申請專利,在國外申請的有潛力的專利很少。以中國科學院為例,其在本國有效的專利價值的綜合指數為421分,佔到包括在海外有效的專利在內的綜合指數的97%。

這與豐田、環球石墨烯集團和中央硝子在日美歐和南韓均衡地取得分數形成對照。寧德時代及其他中國的研究機構在本國取指數數的情況也很突出。

三井物産戰略研究所的石黒隆介指出:「現階段中國機構的專利品質低於日美歐」。日本企業此前在半導體、家電和鋰離子電池等領域一直重覆著先憑藉技術取勝、但後來在産業化和市佔率擴大方面落敗的歷史。

熟悉中國蓄電池開發的該研究所的趙健指出:「如果中國企業在量産鈉離子電池方面領先,或將通過供應鏈的形成和技術的國際標準化來掌握産業主導權」。日本能否借助下一代電池技術方面僅存的優勢迅速推進産業化?這需要日本具備汲取過去失敗經驗的企業戰略和政策。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)草鹽拓郎、北川舞

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。