比亞迪研究(上)瞄準特斯拉,地位不牢

2023/02/20

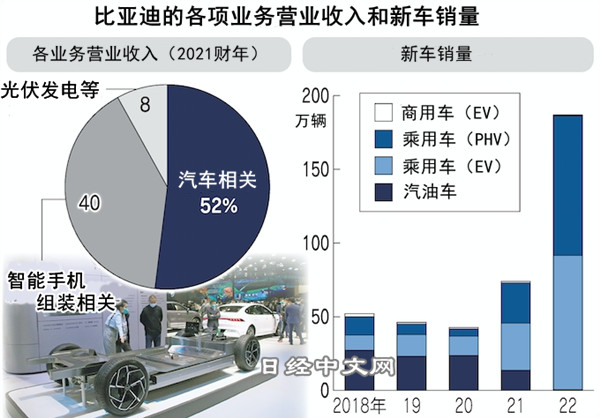

中國的純電動汽車(EV)大型企業比亞迪(BYD)正在加快邁向全球化。純電動汽車等的全球銷售已覆蓋日本、東南亞和歐洲等40個國家。從手機電池和組裝開始涉足汽車,涵蓋電池、半導體和座椅的一條龍自主生産成為優勢,約5萬名技術人員構成支撐。2023年的純電動汽車銷售計劃逼近200萬輛,超越美國特斯拉也進入視野。

「在日本開設70家店舖的計劃有了進展」,在橫濱市內開設的日本第1家店的1月底的新聞發佈會上,比亞迪日本銷售公司的社長東福寺厚樹如此説,還表示「在日本純電動汽車的知名度正在提高」,計劃2023年推出3個車型,在2025年底之前擴大至100家店。

|

以2021年在挪威啟動純電動汽車的銷售為開端,BYD相繼進入歐洲各國的市場。在亞太地區,深耕澳大利亞和泰國等市場,在中南美也持續擴大銷售。

比亞迪此前曾被諷刺為「抄襲豐田」,但在向海外汽車廠商學習的同時,匯集人才,不斷磨練技術和設計。現在的技術人員數量達到4.9萬人,相比2016年底增至2倍以上。

2019年比亞迪在廣東深圳的總部新建「全球設計中心」,將在歐洲企業大顯身手的知名設計師等分散在國內外的約200名人才匯聚到新設施,推動了汽車設計開發的強化。現在已增至約600人。

在生産層面也具有優勢。比亞迪在湖南長沙等地擁有主力工廠,自主涉足生産純電動汽車所需的産品。相對於以供應商的分工為中心的大型汽車廠商,BYD被稱為「垂直整合」,優勢是專注於EV等電動車輛的自主一條龍生産。

|

例如成為純電動汽車核心的鋰離子電池,自主開發由像刀片一樣細長的電池單元構成的「刀片電池」。與被稱為「e-Platform」的車體結合,兼顧了較長的續航距離和寬敞的車內空間。

用於調整純電動汽車馬達轉速等和提高節能性能的高性能功率半導體則由旗下企業負責開發和製造,還向外部銷售。

在汽車行業,最近數年相繼有企業因半導體等各種零部件短缺而不得不減産,但比亞迪借助自産化,降低了影響。

瑞穗銀行商務解決方案部的主任研究員湯進評價稱:「由於在集團內採購,容易管理供應鏈的成本和零部件的品質,容易維持穩定化」。

專注於純電動汽車、堅持自主生産電池和底盤等關鍵零部件的商業模式與特斯拉如出一轍。

比亞迪創始人、董事長王傳福出生於內陸地區安徽省的農家,曾擔任政府旗下研究機構的研究人員,1995年在20多歲創業。向歐美企業供應手機鋰離子電池,不斷擴大業務,甚至有了「中國電池大王」的稱號。比亞迪現在也承擔國內外智慧手機大型企業的生産。

認為將來需要以電力行駛的汽車,電池技術將發揮作用」,2003年通過收購經營不善的國有汽車企業,涉足了汽車業務。2008年因著名投資家巴菲特領導的美國波克夏-海瑟威公司出資而受到關注。

2010年收購日本的汽車模具企業荻原(OGIHARA,位於群馬縣太田市),2019年宣佈與豐田就純電動汽車的聯合開發等展開合作。持續從日本企業學習很多東西。2022年12月,作為與豐田展開合作的首個成果,純電動汽車「bZ3」的預售在中國啟動。

|

多家中國媒體報導稱,比亞迪計劃2023年實現達到上年逾2倍的400萬輛新車銷量。按車型構成比率單純計算,2023年純電動汽車銷量達到約200萬輛,超過提出銷售約180萬輛的特斯拉的可能性很大。

中國光大證券的估算顯示,以插電式混合動力車(PHV)「宋PLUS」為例,使用8年的購車費、維護費和燃料費合計為26萬6600元。與購車費基本相同的豐田的汽油車「RAV4榮放」相比低18%,相比中國吉利汽車的「星越L」也低23%。

這種價格競爭力成為擴大銷售的驅動力,但今後成為課題的是成本競爭力。與從外部靈活採購零部件的方式相比,自主一條龍生産體制有時將導致産品整體的成本提高。雖然尋求擴大電池和半導體的對外銷售,擴大規模,借此降低成本,但目前對外銷售並未明顯增長。

「現在不是大魚吃小魚,而是快魚吃慢魚」,王傳福2022年如此表示。純電動汽車市場相繼迎來鴻海精密工業、索尼集團和小米等跨界企業。從涉足汽車業務開始,比亞迪在20年裏與特斯拉一起發展為對大型汽車廠商構成威脅的存在,但其地位也並不牢固。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)川上尚志 廣州、秦野貫、山田遼太郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。