日本博士人才不到歐美的一半

2021/10/26

日本要想突破人口減少的制約,實現持續發展,必須要有能夠促進創新的想法。日本在培養能創造高附加值的人才方面落後於世界。取得博士學位的人不到歐美的一半。如果放鬆對未來的投資,將難以避免增長停滯的局面。日本需要重新尋找作為國家發展基礎的教育和研究的方向。

「要思考如何改善日本的教育」,在10月5日確定獲得2021年諾貝爾物理學獎的記者會上,美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎表情嚴肅地説道。當被問及日本的研究環境時,真鍋還指出,基於好奇心的研究在減少。

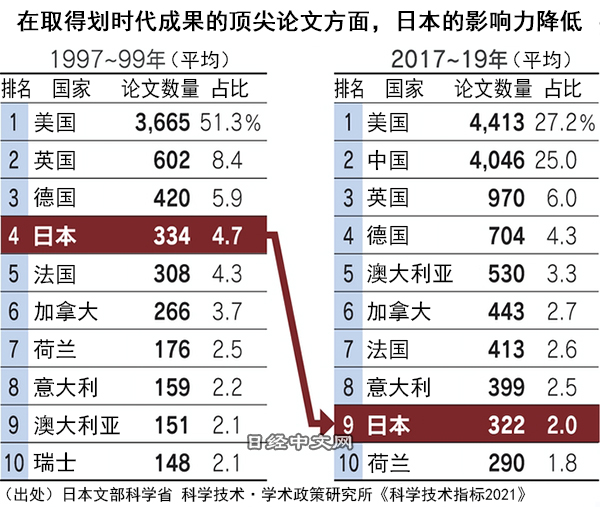

在自然科學領域,日本的地位明顯下降。研究人員之間引用次數排在前1%的「頂尖論文」當中,日本只佔2%(2017~2019年平均)。從各國的排名來看,日本從2020年前的第四下降到了第九。

|

日本産業界也缺乏能創新的頂尖人才。如果不增加創造附加值的人才,那麼提高生産效率和工資的能力就不會提高,也就無法實現增長。

據日本經濟産業省預計,在IT領域,附加值尤其高的人工智慧(AI)等專業人才缺口到2030年將超過27萬人。日本在科學及數學等「STEM」(Science, Technology, Engineering and Mathematics)領域的受教育者本身也相對較少。

美國形成了把在研究所學習了最尖端技術的年輕人的能力運用到業務上的大體趨勢。美國史丹佛大學的報告顯示,2019年在北美獲得AI研究博士學位的人有66%進入了産業界。這一比例較2010年的44%顯著增長。

|

| 日本的大學研究室(資料圖) |

從全球範圍來看,打開數位時代下一扇大門的「量子革命」的競爭日趨激化。主戰場是在原理上運算能力顯著強於超算的量子電腦以及安全性極高的量子加密通信等。在美國,關於相關新興企業上市和融資的新聞不斷出現。

日本橫濱國立大學的準教授堀切智之2020年成立了涉足量子加密通信的初創企業LQUOM,並擔任技術顧問。他表示「需要從培養人才的階段開始」,難以掩飾危機感。

在日本國內,研究所的博士學位取得者在2006年度達到頂峰後轉為減少。從最近的2018年度的數據來看,每100萬人口的博士數量為120人(包含人文和社會科學類),不到美英德的一半。日本與競相培養優秀頭腦的世界潮流背道而馳。

|

在日本,很多年輕研究人員任職於任期並不穩定的職位。需要在有限期間裏取得成果,失去了挑戰大膽研究的風氣。研究環境閉塞,追求有野心的研究的年輕人減少。這樣的惡性循環沒有停止。

此外,日本也缺乏經濟上的扶持。日本內閣府2020年發佈的調查結果顯示,在美國,9成博士生獲得學校和國家的支援。而日本的這一比例不到4成。從年均支援額來看,美國換算成日元超過270萬日元(約合人民幣15.1萬元),日本約為78萬日元(約合人民幣4.4萬元)。

日本的教育財政支出與國內生産總值(GDP)之比僅為3.0%,低於經濟合作與發展組織(OECD)成員國平均的4.4%,在有可比數據的38個國家中最低。日本面向初等和中等教育、面向高等教育的財政支出均明顯落後。

|

2013年在安倍晉三政權下啟動的「教育再生實行會議」于9月決定取消。日本的實際情況是,入學考試改革遭遇挫折,教育和研究環境的改善明顯迷失方向。

日本首相岸田文雄在10月8日的施政方針演説中強調,「增長戰略的第一支柱是實現科學技術立國」。立憲民主黨也在政策集當中提出,「在質和量兩方面改變研發的應有狀態」。但是,還沒有發展到包括具體措施的政策討論。日本目前仍看不到成為國家基礎的人才培養的基本戰略。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)生川曉、松尾洋平

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。