特斯拉讓豐田意識到如何與衰落抗爭

2020/10/21

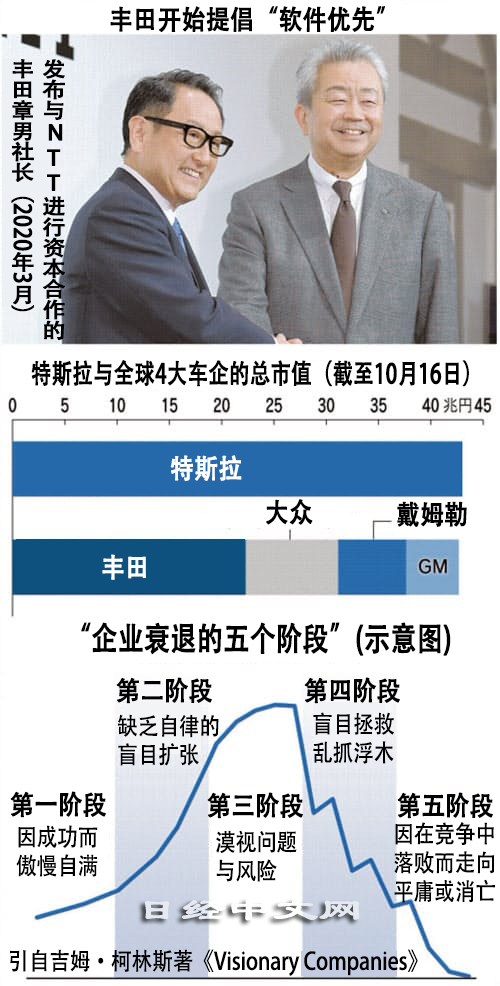

中山淳史:美國特斯拉的企業總市值超過豐田是在今年的7月1日。但這一消息帶來的衝擊在3個半月後已完全被淡忘。相反,特斯拉的企業估值目前已超過豐田、德國福斯、德國戴姆勒、美國通用汽車(GM)4家公司的總和。

很難想像新舊企業在發展勢頭上究竟會被拉開多大的差距。特斯拉的銷售在疫情之下仍表現出色。該公司在中國建設新工廠,宣佈自主生産鋰電池等,展現出無人可及的強勁勢頭。

|

| 特斯拉的企業估值目前已超過全球四大車企的總和(REUTERS) |

其中,讓投資者的信心和支援度大增的決定性因素來自對汽車軟體化的期待。特斯拉2019年推出的量販車型「Model 3」被稱為全連接型(full connected),停車時可將車輛的作業系統(OS)升級到最新狀態,以提高基本性能和自動駕駛功能等。

之前被認為「購買之後就開始貶值」的汽車開始隨著軟體系統的不斷升級而提升價值。這意味著可能會對二手車以及新車的價格構成和殘餘價值帶來巨大影響。

這在企業財務的應有形態方面也一樣。工廠等有形資産較小的特斯拉的企業估值超過豐田和通用汽車,意味著汽車有可能不再是有形資産型行業,而將轉變為有形資産+無形資産型或單純的無形資産型行業。

這種無形資産實際上很難處理,無論使用日本會計準則、美國會計準則還是國際會計準則(IFRS),都難以準確把握。例如,特斯拉的軟體收費一次可獲得幾十萬乃至上百萬日元左右的收入,雖是可産生利潤的資産,但在資産負債表(BS)上很難看到其價值。

有專家指出「(一般來説)企業無形資産能夠計提實際價值的1成左右就不錯了」。其背景是,這種資産被稱為「看不見的資産」,軟體被視為業務上的成本,長久以來都是通過利潤表(PL)而不是資産負債表來處理的。

儘管如此,歐美的調查公司和投資管理公司仍十分關注「潛在性無形資産」的大小,將特斯拉這樣的企業的股價和實質性無形資産的規模聯繫在一起考慮的情況變得越來越普遍。

如果不是這樣做的話,特斯拉股票的正確價值將永遠無法計算。會計準則的應有形態今後可能會迎來大幅的重新評估,而且也理應如此。特斯拉將會帶來一場對諸多領域産生影響的革命。

在這樣的大變革時期,也許應該想到11年前出版的美國管理學家吉姆·柯林斯(Jim Collins)所著的《Visionary Companies》第三部「企業衰落的五個階段」。

據柯林斯的觀點,即使是曾經卓越的企業,也有很多走向衰落或銷聲匿跡的例子。這個過程分5個階段,依次是:(1) 因成功而驕傲自滿、(2) 缺乏自律的盲目擴張、(3)漠視問題與風險、(4) 盲目拯救或亂抓浮木、(5)在競爭中落敗而走向平庸或消亡。

如此看來,現有的大型汽車廠商有可能處於第三,也就是「漠視問題危機」的階段。他們認為純電動汽車的時代不會到來,汽車的軟體化還很遙遠……。然而,事實並非如此,變革者會以出乎預料的速度突然出現,試圖從根本上改變時代。

|

特斯拉給汽車産業帶來的無疑是「破壞性創新」。創新分「持續性創新」和「破壞性創新」,現有企業的技術革新屬於只要一點點提高性能(比如:引擎)就能保持優勢、不會動搖産業秩序,而特斯拉顯然不屬於這一類。

實際上,豐田社長豐田章男2009年在東京的日本記者俱樂部發表演講時,曾提及柯林斯的衰落五個階段。當時剛好在雷曼危機發生後不久。圍繞偏重美國的業務結構,豐田章男回顧説,豐田正處於「盲目擴張」的第二階段。

豐田章男最近在自己公司運營的網站上強調「軟體優先」這一今後的宣傳口號,並反覆解釋將於2021年1月成立的新軟體公司的戰略和意義。

估計是意識到了自己處於衰退的第三階段。豐田章男説「對新公司將投入相當規模的個人財産」,表明了即使自己承擔風險也要以新方式挽回現在豐田正在失去的企業價值的決心。

豐田內部解讀説,這或許是要將豐田區分出新舊。舊豐田維持持續性創新,而新豐田憑藉自動駕駛汽車及智慧城市用作業系統(OS)實現破壞性創新。「新豐田」的企業價值總有一天會超過「舊豐田」。豐田也在考慮轉向無形資産型企業,擺脫衰落的五個階段。

豐田能與傳統企業的宿命抗爭到什麼程度?柯林斯在《Visionary Companies》第一部中也曾就企業卓越性提到「不屈服於二選一(OR)壓力的雙贏(AND)的才能」。包括新舊的概念在內,豐田能在多大程度上推崇新的發展願景,能否大膽且迅速轉變也許是問題的本質。

豐田涉及的産業相關企業相當眾多。今後的豐田或許也會給日本整個製造業帶來諸多教訓、指明方向。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)評論員 中山淳史

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。