朝鮮核與導彈技術已讓日美韓難以應付?

2017/04/06

朝鮮的彈道導彈威脅成為現實的可能性正在增大。4月5日朝鮮實施的彈道導彈試驗顯示出其導彈能力的增強,再加上同時推進的核彈頭的性能提高,對於日美韓來説,正成為前所未有的威脅。由於朝鮮的導彈技術水準顯著取得進展,日美等需要採取新的方式加以應對。

|

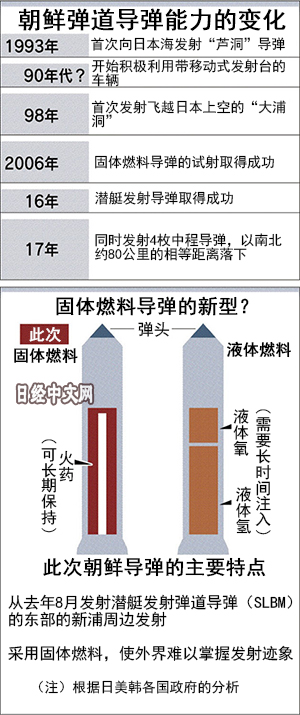

朝鮮的導彈威脅最初浮出水面是在1993年5月。當時朝鮮向日本海中部發射了中程彈道導彈「蘆洞」。進一步加強威脅是在1998年8月。發射了遠端彈道導彈「大浦洞」,該導彈飛越日本上空,落入太平洋。顯示出具備將日本納入射程的飛行距離。

除了長射程化之外,朝鮮還在提高發射技術。為了使外界難以鎖定發射地點,1990年代開始積極利用帶移動式發射臺的車輛。此外,還不斷開發採用易於運輸、能迅速發射的「固體燃料」的彈道導彈,2006年試射取得成功。2016年成功發射了被認為技術水準很高的潛艇發射彈道導彈(SLBM)。

同時增加的是核武器威脅。朝鮮於2006年、2009年和2013年分別實施了1次核子試驗,2016年實施2次核爆炸試驗,同時爆炸規模也逐步擴大。但是,日美仍認為「朝鮮彈道導彈的保有數量有限,利用日美的彈道導彈防禦(BMD)系統足以應對」。

在此背景下,朝鮮開始採取行動試圖抓住可乘之機「突破日美彈道導彈防禦」。2016年8月和9月,朝鮮2次向日本海發射多枚中程彈道導彈之際,命中精度大幅超過當時日美的評估,出現了令日美安保當局者感到慌張的一幕。

命中精度的提升意味著能夠向同一目標射出大量導彈。雖然日美韓一直在推進導彈防禦系統的部署,但如果遭到大量猛烈襲擊,攔截失敗的風險將隨之提高。

最近,在朝鮮導彈攻擊威脅日益緊迫的情況下,日本方面開始談論主動通過常規武器發動攻擊的「敵方基地攻擊論」,但探測和破壞神出鬼沒的移動式發射臺極為困難。作為攻擊手段,部署巡航導彈的言論也浮出水面,但速度太慢,不適合用於破壞朝鮮的導彈。

日本經濟新聞(中文版:日經中文網)編輯委員 高坂哲郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56806.41 | -135.56 | 02/16 | close |

| 日經亞洲300i | 2688.31 | 6.51 | 02/16 | close |

| 美元/日元 | 153.49 | 0.10 | 02/16 | 20:23 |

| 美元/人民元 | 6.9077 | 0.0000 | 02/15 | 23:57 |

| 道瓊斯指數 | 49500.93 | 48.95 | 02/13 | close |

| 富時100 | 10461.680 | 15.330 | 02/16 | 11:13 |

| 上海綜合 | 4082.0726 | -51.9451 | 02/13 | close |

| 恒生指數 | 26705.94 | 138.82 | 02/16 | close |

| 紐約黃金 | 5022.0 | 98.3 | 02/13 | close |