圍剿一枝獨秀的德國

2014/02/28

2月23日在澳大利亞雪梨閉幕的20集團(G20)財長及央行行長會議就未來5年將全球經濟增長率提高2%以上的目標達成共識。在十分罕見地設定數值目標的背後,美澳等國為敦促經濟實力強勁的德國擴大內需對其構築了包圍網。作為歐洲優等生的德國為什麼會成為「眾矢之的」呢?

通貨緊縮的擔憂升溫

「要擺脫通貨緊縮的惡性循環極為困難。通過積極的宏觀經濟政策運營來避免陷入通貨緊縮顯得至關重要」,在G20財長會議開幕的22日,日本財務相麻生太郎這樣警告。據稱出席會議的歐洲各國的財長基本上都表示贊同地連連點頭。

實際上歐洲的經濟狀況並不好。歐元圈1月的消費者物價比上一年同期上漲了0.7%。連續4個月低於1%,僅為歐洲中央銀行(ECB)「接近2%」的政策目標的一半以下。由於物價上漲緩慢,「反通貨膨脹」的擔憂出現升溫,甚至有人擔憂反通貨膨脹後將出現通貨緊縮。

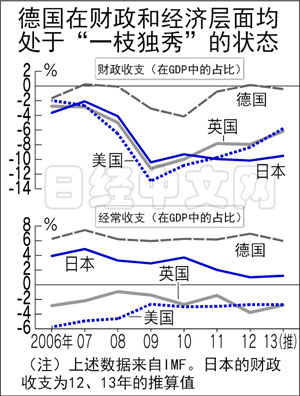

在此背景下,各國期待德國能夠擔起提振歐洲經濟的重任。德國的經常順差佔國內生産總值(GDP)的6%左右,遠遠高於日美英等其他主要國家。由於大幅出超,德國明顯處於「一枝獨秀」的狀態。另外德國的財政收支也在逐漸改善,實施財政刺激政策的餘地很大。

不過,德國卻動作遲緩,使美國等國倍感焦急。美國財務部在去年10月的匯率報告書中批評德國「內需增長放緩和依賴出口阻礙了歐元圈的經濟復甦」,而德國幾乎沒有對此作出任何反應。年初美國財長盧在柏林敦促德國「應該增加內需的厚度」,儘管如此,德國財長朔伊布勒(Wolfgang Schauble)仍未表態。

德國擔心的是財政刺激政策的效果。如果胡亂實施財政刺激導致財政狀況惡化,將導致未來的負擔加重。很可能重蹈因被迫擴大內需而出現鉅額財政逆差的日本的覆轍。另外德國強勁的經濟實力和健全的財政支撐著歐元的信用。

惱怒的美國欲通過G20設定的未來5年將全球GDP增長率提高2%以上的數值目標來迫使德國採取行動。該目標由旨在將成長戰略作為今年G20會議主題的澳大利亞提出,作為安倍經濟學的第3支箭將該目標融入本國增長目標的日本也表示贊同。

G20整體從財政重建向增長戰略轉變,將該目標作為危機後全球經濟增長的新引擎。其目的是借此對不願實施財政刺激政策的德國施加壓力。

不具有強制力

不過,設定數值目標並不能保證促使德國採取行動。德國《法蘭克福彙報》(電子版)報導稱,德國財長朔伊布勒在雪梨表示「經濟增長是各種過程的結果,政治無法對結果負責」。德國聯邦銀行(央行)行長魏德曼也對經濟增長目標表示懷疑。

數值目標是G20整體的目標,並未向各國分配任務。一位國際金融界人士表示「該目標不容輕視,不過即便無法達成也不會遭到指責」,指出了數值目標的微妙性質。

為達成該目標,G20各國將在11月在澳大利亞布里斯班召開首腦會談之前制定出具體計劃。只要歐洲瀰漫著通貨緊縮的氛圍,全球經濟的增長率持續低迷,對德國的包圍圈便不會放鬆。

(石川潤)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

通貨緊縮的擔憂升溫

「要擺脫通貨緊縮的惡性循環極為困難。通過積極的宏觀經濟政策運營來避免陷入通貨緊縮顯得至關重要」,在G20財長會議開幕的22日,日本財務相麻生太郎這樣警告。據稱出席會議的歐洲各國的財長基本上都表示贊同地連連點頭。

|

在此背景下,各國期待德國能夠擔起提振歐洲經濟的重任。德國的經常順差佔國內生産總值(GDP)的6%左右,遠遠高於日美英等其他主要國家。由於大幅出超,德國明顯處於「一枝獨秀」的狀態。另外德國的財政收支也在逐漸改善,實施財政刺激政策的餘地很大。

不過,德國卻動作遲緩,使美國等國倍感焦急。美國財務部在去年10月的匯率報告書中批評德國「內需增長放緩和依賴出口阻礙了歐元圈的經濟復甦」,而德國幾乎沒有對此作出任何反應。年初美國財長盧在柏林敦促德國「應該增加內需的厚度」,儘管如此,德國財長朔伊布勒(Wolfgang Schauble)仍未表態。

德國擔心的是財政刺激政策的效果。如果胡亂實施財政刺激導致財政狀況惡化,將導致未來的負擔加重。很可能重蹈因被迫擴大內需而出現鉅額財政逆差的日本的覆轍。另外德國強勁的經濟實力和健全的財政支撐著歐元的信用。

惱怒的美國欲通過G20設定的未來5年將全球GDP增長率提高2%以上的數值目標來迫使德國採取行動。該目標由旨在將成長戰略作為今年G20會議主題的澳大利亞提出,作為安倍經濟學的第3支箭將該目標融入本國增長目標的日本也表示贊同。

G20整體從財政重建向增長戰略轉變,將該目標作為危機後全球經濟增長的新引擎。其目的是借此對不願實施財政刺激政策的德國施加壓力。

不具有強制力

不過,設定數值目標並不能保證促使德國採取行動。德國《法蘭克福彙報》(電子版)報導稱,德國財長朔伊布勒在雪梨表示「經濟增長是各種過程的結果,政治無法對結果負責」。德國聯邦銀行(央行)行長魏德曼也對經濟增長目標表示懷疑。

數值目標是G20整體的目標,並未向各國分配任務。一位國際金融界人士表示「該目標不容輕視,不過即便無法達成也不會遭到指責」,指出了數值目標的微妙性質。

為達成該目標,G20各國將在11月在澳大利亞布里斯班召開首腦會談之前制定出具體計劃。只要歐洲瀰漫著通貨緊縮的氛圍,全球經濟的增長率持續低迷,對德國的包圍圈便不會放鬆。

(石川潤)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 56924.70 | -17.27 | 02/16 | 12:41 |

| 日經亞洲300i | 2677.26 | -4.54 | 02/16 | 12:41 |

| 美元/日元 | 153.04 | -0.35 | 02/16 | 12:36 |

| 美元/人民元 | 6.9077 | 0.0000 | 02/15 | 23:57 |

| 道瓊斯指數 | 49500.93 | 48.95 | 02/13 | close |

| 富時100 | 10446.350 | 43.910 | 02/13 | close |

| 上海綜合 | 4082.0726 | -51.9451 | 02/13 | close |

| 恒生指數 | 26678.82 | 111.70 | 02/16 | 11:25 |

| 紐約黃金 | 5022.0 | 98.3 | 02/13 | close |