中國經濟減速動搖世界

2015/01/21

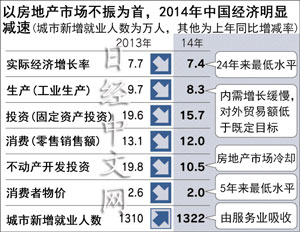

中國國家統計局1月20日發佈的統計數據顯示,2014年中國的實際國內生産總值(GDP)增長率為7.4%,為24年來的最低水準。中國領導層希望逐步放緩經濟增速,通過結構改革實現7%左右的穩定增長。雖然中國經濟出現急劇惡化的可能性較小,但是經濟規模已達到日本2倍以上的中國經濟的減速仍將動搖世界。

中國2014年的名義GDP突破63萬億元,位居世界第2位。是日本的2倍以上,也已接近首位美國的60%。不少觀點認為:「中國將在2020年代中期超過美國,成為全球最大的經濟體」(日本第一生命經濟研究所的西濱徹)。

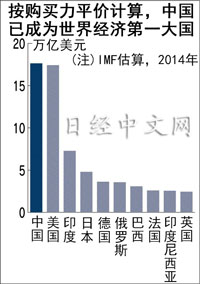

而目前已經有看法認為中國成為了世界第一大經濟大國。其依據是購買力平價(根據各國不同的價格水準計算出來的貨幣之間的等值係數)。據國際貨幣基金組織(IMF)推算,如果從購買力平價來看,2014年中國在世界經濟中所佔比重達以達到16%以上,超過了美國。

中國經濟隨著規模的擴大,增速出現放緩。2012、2013年中國的GDP增長率為7.7%,連續2年低於8%,2014年則低於7.5%左右的政府目標。

20日,IMF將世界經濟2015年的增長率預期下調了0.3個百分點,下調至3.5%。其原因是受到中國、日本和歐元區等經濟規模較大的國家和地區的經濟減速影響。IMF同時將中國經濟的增長率預期下調了0.3個百分點,下調至6.8%。同一天,在北京接受採訪的IMF調查局長布蘭查德(OlivierBlanchard)在對中國實施的結構改革給予積極評價的同時也指出:「中國經濟的減速將對在亞洲的貿易對象國構成不利因素」。

2014年中國經濟減速的原因顯而易見是房地産行情的趨冷。佔中國GDP約15%的房地産開發投資2014年僅增長10.5%,增速放緩至2013年的幾乎一半。由於全國性的房地産價格下跌,投資和生産均增長乏力。此外,更加準確地反映經濟活動情況的用電量2014年僅增長3.8%,與2013年相比,增速也縮小至幾乎一半。

中國內需低迷的影響將以亞洲為中心,擴大至全世界。中國2014年12月的鋼材出口量比上年同月增長90%,達到1017萬噸,按單月計算創出了歷史新高。而2014年全年較上年增長50%。不過,按金額計算全年僅增長33%。

在中國,相當於日本産量3倍的3億噸粗鋼産能處於過剩狀態,而將國內無法消化的鋼材用於低價出口的局面正愈演愈烈。由於源自中國的「鋼材通縮」的影響,南韓中型鋼鐵公司停止了電氣高爐的運作。此外,鐵礦石價格也出現下跌,資源型國家澳大利亞的財政赤字預計將超出預期。

另一方面,中國正利用資源價格下跌的機會進行囤積。中國2014年的原油進口量增長了約10%。對於原油的60%依賴進口的中國來説,原油價格走低構成東風。

不過,有分析認為進口量的大部分將用作儲備,中國能否像資源型國家期待的那樣拉動需求復甦,仍充滿不確定性。

(大越匡洋 北京報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

而目前已經有看法認為中國成為了世界第一大經濟大國。其依據是購買力平價(根據各國不同的價格水準計算出來的貨幣之間的等值係數)。據國際貨幣基金組織(IMF)推算,如果從購買力平價來看,2014年中國在世界經濟中所佔比重達以達到16%以上,超過了美國。

中國經濟隨著規模的擴大,增速出現放緩。2012、2013年中國的GDP增長率為7.7%,連續2年低於8%,2014年則低於7.5%左右的政府目標。

|

2014年中國經濟減速的原因顯而易見是房地産行情的趨冷。佔中國GDP約15%的房地産開發投資2014年僅增長10.5%,增速放緩至2013年的幾乎一半。由於全國性的房地産價格下跌,投資和生産均增長乏力。此外,更加準確地反映經濟活動情況的用電量2014年僅增長3.8%,與2013年相比,增速也縮小至幾乎一半。

中國內需低迷的影響將以亞洲為中心,擴大至全世界。中國2014年12月的鋼材出口量比上年同月增長90%,達到1017萬噸,按單月計算創出了歷史新高。而2014年全年較上年增長50%。不過,按金額計算全年僅增長33%。

在中國,相當於日本産量3倍的3億噸粗鋼産能處於過剩狀態,而將國內無法消化的鋼材用於低價出口的局面正愈演愈烈。由於源自中國的「鋼材通縮」的影響,南韓中型鋼鐵公司停止了電氣高爐的運作。此外,鐵礦石價格也出現下跌,資源型國家澳大利亞的財政赤字預計將超出預期。

另一方面,中國正利用資源價格下跌的機會進行囤積。中國2014年的原油進口量增長了約10%。對於原油的60%依賴進口的中國來説,原油價格走低構成東風。

不過,有分析認為進口量的大部分將用作儲備,中國能否像資源型國家期待的那樣拉動需求復甦,仍充滿不確定性。

(大越匡洋 北京報道)

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |