日韓俄爭奪100台機組核電訂單

2013/02/25

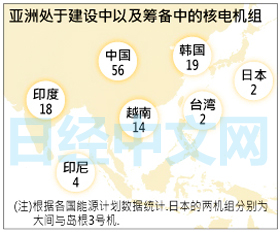

亞洲的核電站建設有望快速增長,在今後20年裏預計將增加約100台核電機組。核電建設方主要是中國、印度和南韓,佔新建計劃的9成。這是為了應對經濟發展帶來的電力需求增長。對於日本企業而言,核電站相關設備的出口機會將擴大。與此同時,日本與力爭向亞洲出口核電站設備的南韓和俄羅斯等爭奪訂單的競爭將日益激化。

根據各國的能源計劃等資料,日本經濟新聞(中文版:日經中文網)進行了統計。中國在2020年之前將新建56台機組,發電能力將達到8000萬千瓦,增至現在的9倍。在總發電量中,核電所佔的比重要從目前的約1%提高至10%。此外,印度將新建18台機組,核電站的發電能力到2050年要達到4700萬千瓦,增至現在的11倍以上。而南韓將新建19台機組,到2030年核電比例要從目前的約3成提高至59%。越南在2030年之前計劃新建總計14台機組。

在福島核電站事故後,日本調整了核電政策,而在亞洲其他國家,則對新建核電站持積極態度。對此,日本和光大學的岩間剛一教授列舉了3點理由,分別為電力需求增加、減少溫室氣體排放以及可再生能源供應能力不足。

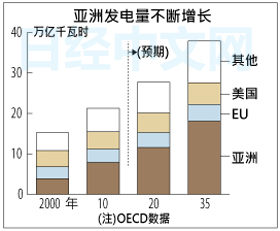

據經濟合作與發展組織(OECD)統計顯示,全球發電量到2035年將超過30萬億千瓦時,將比2008年增加8成。其中大部分新增發電量在以亞洲為中心的新興經濟體。太陽能和風力等可再生能源的發電成本很高,而且以目前的技術難以實現穩定發電。岩間教授認為「可以利用較少燃料實現大規模發電的核電站對新興經濟體來説非常有吸引力」。

1台機組的建設費用為5000億日元左右,亞洲正在建設和計劃的核電機組達100台,這將是規模達到50萬億日元的市場。與歐洲企業聯手、在全球市場具有領先優勢的東芝和三菱重工等日本核電廠商的出口機會將不斷擴大。

此外,南韓和俄羅斯也加大了技術開發力度,正在積極出口核電設備。在越南,俄羅斯與日本和法國等展開了訂單爭奪戰,結果第1期(2台機組)由俄羅斯獲得,第2期(2台機組)由日本獲得。而南韓則力爭獲得第3期的訂單,目前正在通過首腦會談等方式展開攻勢。

日本首相安倍晉三於1月訪問了越南、泰國和印度尼西亞,當時曾表示將促進核電站等基礎設施的出口。日本外務省著眼於核電站出口,正在與印度就簽署《原子能協定》進行磋商。而日本經濟産業省則與沙烏地阿拉伯啟動了核電站出口談判。

與新興市場經濟體形成鮮明對照的是,歐美對新建核電站態度消極。美國於去年時隔34年批准了新建核電站的計劃,但由於頁岩氣等廉價天然氣有望增産等原因,美國對建設核電站的態度是原則上維持現狀。此外,由於能夠通過輸電網在區域內實現電力互通有無,歐洲已將發展重點轉向可再生能源,德國在2022年底之前將相繼關閉核電站。而繼續利用核電站的法國也計劃在2025年之前將高達75%的核電比例降至50%。

各國的核電政策之所以存在差異,與國內資源的有無等各種因素密切相關。考慮到亞洲等將建設核電站,國際原子能機構(IAEA)認為,「必須在全球範圍內提高核電站的安全性」。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

|

在福島核電站事故後,日本調整了核電政策,而在亞洲其他國家,則對新建核電站持積極態度。對此,日本和光大學的岩間剛一教授列舉了3點理由,分別為電力需求增加、減少溫室氣體排放以及可再生能源供應能力不足。

據經濟合作與發展組織(OECD)統計顯示,全球發電量到2035年將超過30萬億千瓦時,將比2008年增加8成。其中大部分新增發電量在以亞洲為中心的新興經濟體。太陽能和風力等可再生能源的發電成本很高,而且以目前的技術難以實現穩定發電。岩間教授認為「可以利用較少燃料實現大規模發電的核電站對新興經濟體來説非常有吸引力」。

|

此外,南韓和俄羅斯也加大了技術開發力度,正在積極出口核電設備。在越南,俄羅斯與日本和法國等展開了訂單爭奪戰,結果第1期(2台機組)由俄羅斯獲得,第2期(2台機組)由日本獲得。而南韓則力爭獲得第3期的訂單,目前正在通過首腦會談等方式展開攻勢。

日本首相安倍晉三於1月訪問了越南、泰國和印度尼西亞,當時曾表示將促進核電站等基礎設施的出口。日本外務省著眼於核電站出口,正在與印度就簽署《原子能協定》進行磋商。而日本經濟産業省則與沙烏地阿拉伯啟動了核電站出口談判。

與新興市場經濟體形成鮮明對照的是,歐美對新建核電站態度消極。美國於去年時隔34年批准了新建核電站的計劃,但由於頁岩氣等廉價天然氣有望增産等原因,美國對建設核電站的態度是原則上維持現狀。此外,由於能夠通過輸電網在區域內實現電力互通有無,歐洲已將發展重點轉向可再生能源,德國在2022年底之前將相繼關閉核電站。而繼續利用核電站的法國也計劃在2025年之前將高達75%的核電比例降至50%。

各國的核電政策之所以存在差異,與國內資源的有無等各種因素密切相關。考慮到亞洲等將建設核電站,國際原子能機構(IAEA)認為,「必須在全球範圍內提高核電站的安全性」。

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。

報道評論

HotNews

金融市場

| 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 02/06 | close |

| 日經亞洲300i | 2632.52 | -18.84 | 02/06 | close |

| 美元/日元 | 157.12 | 0.01 | 02/07 | 05:50 |

| 美元/人民元 | 6.9380 | 0.0009 | 02/06 | 11:20 |

| 道瓊斯指數 | 50115.67 | 1206.95 | 02/06 | close |

| 富時100 | 10369.750 | 60.530 | 02/06 | close |

| 上海綜合 | 4065.5834 | -10.3333 | 02/06 | close |

| 恒生指數 | 26559.95 | -325.29 | 02/06 | close |

| 紐約黃金 | 4951.2 | 89.8 | 02/06 | close |